- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Тема: Основные понятия и аксиомы статики

Тема: Основные понятия и аксиомы статики

§1. Элементы векторной алгебры

В теоретической механике рассматриваются такие векторные величины как сила, моменты силы относительно точки и оси, момент пары сил, скорость, ускорение и другие.

1. Понятие вектора.

Вектор- это направленный отрезок, который характеризуется длиной и направлением.

Операции над векторами. Вектора можно складывать и умножать на число.

- сумма двух векторов есть вектор

α∙ - сумма двух векторов есть вектор

α∙  - произведение вектора на действительное число есть вектор - произведение вектора на действительное число есть вектор

- существует нулевой вектор - существует нулевой вектор

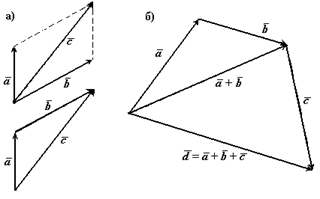

Рис.1. Сложение векторов

В математике все вектора являются свободными, их можно переносить параллельно самим себе.

В сумме двух векторов (рис.1,а) начало второго вектора можно поместить в конец первого вектора, тогда сумму двух векторов можно представить как вектор, имеющий начало в начале первого вектора, а конец в конце второго вектора. Применяя это правило для суммы нескольких векторов (рис.1,б) получаем, что суммой нескольких векторов является вектор замыкающий ломаную линию, состоящую из слагаемых векторов.

Операции над векторами подчиняются следующим законам (см. рис.2):

Рис.1. Сложение векторов

В математике все вектора являются свободными, их можно переносить параллельно самим себе.

В сумме двух векторов (рис.1,а) начало второго вектора можно поместить в конец первого вектора, тогда сумму двух векторов можно представить как вектор, имеющий начало в начале первого вектора, а конец в конце второго вектора. Применяя это правило для суммы нескольких векторов (рис.1,б) получаем, что суммой нескольких векторов является вектор замыкающий ломаную линию, состоящую из слагаемых векторов.

Операции над векторами подчиняются следующим законам (см. рис.2):

Рис.2. Операции над векторами

2. Проекцией вектора на ось

Проекцией вектора на ось называется скалярная величина, которая определяется отрезком, отсекаемым перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора на эту ось. Проекция вектора считается положительной (+), если направление ее совпадает с положительным направлением оси, и отрицательной (-), если проекция направлена в противоположную сторону (см. рис.3).

Рис.2. Операции над векторами

2. Проекцией вектора на ось

Проекцией вектора на ось называется скалярная величина, которая определяется отрезком, отсекаемым перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора на эту ось. Проекция вектора считается положительной (+), если направление ее совпадает с положительным направлением оси, и отрицательной (-), если проекция направлена в противоположную сторону (см. рис.3).

Рис.3. Проекция вектора на ось

§2. Основные понятия статики

Статикой называется раздел механики, в котором излагается общее учение о силах и изучается условия равновесия материальных тел, находящихся под действием сил.

Твердое тело. В статике и вообще в теоретической механике все тела считаются абсолютно твердыми. То есть предполагается, что эти тела не деформируются, не изменяют свою форму и объем, какое бы действие на них не было оказано. Материальной точкой будет называться абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь.

Под равновесием будем понимать состояния покоя тела по отношению к другим материальным телам.

Основные понятия:

1.Величина, являющаяся количественной мерой механического взаимодействия материальных тел, называется в механике силой.

В Международной системе единиц (СИ) силу измеряют в ньютонах (Н), килоньютонах (кН). Сила является величиной векторной.

Ее действие на тело определяется:

1) численной величиной или модулем силы

2) направлением силы

3) точкой приложения силы (рис.4).

Рис.3. Проекция вектора на ось

§2. Основные понятия статики

Статикой называется раздел механики, в котором излагается общее учение о силах и изучается условия равновесия материальных тел, находящихся под действием сил.

Твердое тело. В статике и вообще в теоретической механике все тела считаются абсолютно твердыми. То есть предполагается, что эти тела не деформируются, не изменяют свою форму и объем, какое бы действие на них не было оказано. Материальной точкой будет называться абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь.

Под равновесием будем понимать состояния покоя тела по отношению к другим материальным телам.

Основные понятия:

1.Величина, являющаяся количественной мерой механического взаимодействия материальных тел, называется в механике силой.

В Международной системе единиц (СИ) силу измеряют в ньютонах (Н), килоньютонах (кН). Сила является величиной векторной.

Ее действие на тело определяется:

1) численной величиной или модулем силы

2) направлением силы

3) точкой приложения силы (рис.4).

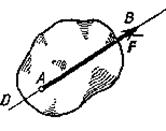

Рис.4.Сила, приложенная к телу

Например, будем прикладывать к стулу одну и ту же по модулю силу F. При приложении силы сверху вниз стул остается в состоянии покоя; при положении силы снизу вверх - стул поднимается; изменим направление нагружения, приложим силу горизонтально к спинке стула - стул опрокинется. Так как во всех случаях направление и место приложения силы различны, то и результат действия силы на стул разный, несмотря на то, что модуль силы F во всех случаях одинаков.

Силу, как и другие векторные величины, изображают в виде направленного отрезка со стрелкой на конце, указывающей его направление.

Прямая DE, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы.

Понятия «линия действия» и «направление» близки, но не тождественны. Очевидно, что по линии действия можно определить направление с точностью до противоположного. Аналогично связаны понятия «модуль» и «величина» для вектора.

В тексте вектор силы обозначается латинскими буквами

Рис.4.Сила, приложенная к телу

Например, будем прикладывать к стулу одну и ту же по модулю силу F. При приложении силы сверху вниз стул остается в состоянии покоя; при положении силы снизу вверх - стул поднимается; изменим направление нагружения, приложим силу горизонтально к спинке стула - стул опрокинется. Так как во всех случаях направление и место приложения силы различны, то и результат действия силы на стул разный, несмотря на то, что модуль силы F во всех случаях одинаков.

Силу, как и другие векторные величины, изображают в виде направленного отрезка со стрелкой на конце, указывающей его направление.

Прямая DE, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы.

Понятия «линия действия» и «направление» близки, но не тождественны. Очевидно, что по линии действия можно определить направление с точностью до противоположного. Аналогично связаны понятия «модуль» и «величина» для вектора.

В тексте вектор силы обозначается латинскими буквами  и др., с черточками над ними. Если черточки нет, значит у силы известна только ее численная величина - модуль.

2. Совокупность сил, действующих на какое-нибудь твердое тело, будем называть системой сил. Предполагается, что действие силы на тело не изменится, если ее перенести по линии действия в любую точку тела (конечно – твердого тела). Поэтому вектор силы называют скользящим вектором. Если силу перенести в точку, не расположенную на этой линии, действие ее на тело будет совсем другим.

3. Тело, не скрепленное с другими телами, которому из данного положения можно сообщить любое перемещение в пространстве, называетсясвободным.

4. Если одну систему сил, действующих на свободное твердое тело, можно заменить другой системой, не изменяя при этом состояния покоя или движения, в котором находится тело, то такие две системы сил называются эквивалентными.

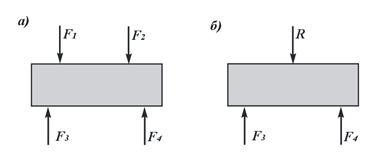

Например, если системы сил, изображенных на рис. 5, а и рис. 5, б, уравновешены, то эти две системы сил будут эквивалентны друг другу. и др., с черточками над ними. Если черточки нет, значит у силы известна только ее численная величина - модуль.

2. Совокупность сил, действующих на какое-нибудь твердое тело, будем называть системой сил. Предполагается, что действие силы на тело не изменится, если ее перенести по линии действия в любую точку тела (конечно – твердого тела). Поэтому вектор силы называют скользящим вектором. Если силу перенести в точку, не расположенную на этой линии, действие ее на тело будет совсем другим.

3. Тело, не скрепленное с другими телами, которому из данного положения можно сообщить любое перемещение в пространстве, называетсясвободным.

4. Если одну систему сил, действующих на свободное твердое тело, можно заменить другой системой, не изменяя при этом состояния покоя или движения, в котором находится тело, то такие две системы сил называются эквивалентными.

Например, если системы сил, изображенных на рис. 5, а и рис. 5, б, уравновешены, то эти две системы сил будут эквивалентны друг другу.

Рис 5. Система сил:

а – заданная система сил; б – эквивалентная система сил

5. Система сил, под действием которой свободное твердое тело может находиться в покое, называетсяуравновешенной или эквивалентной нулю.

6. Если данная система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется равнодействующей данной системы сил. Таким образом, равнодействующая - это сила, которая одна заменяет действие данной системы сил на твердое тело. Так как система сил F1 и F2 эквивалентна одной силе R (рис. 5, б), то сила R называется равнодействующей данной системы сил. Силы F1 и F2 в свою очередь могут называться составляющими силы R.

7. Сила, равная равнодействующей по модулю, прямо противоположная ей по направлению и действующая вдоль той же прямой, называется уравновешивающей силой.

8.Силы, действующие на твердое тело, можно разделить на внешние и внутренние.Внешними называются силы, действующие на частицы данного тела со стороны других материальных тел. Внутренниминазываются силы, с которыми частицы данного тела действуют друг на друга.

9. Сила, приложенная к телу в какой-нибудь одной его точке, называется сосредоточенной.

Силы, действующие на все точки данного объема или данной части поверхности тела, называются распределенными.

Понятие о сосредоточенной силе является условным, так как практически приложить силу к телу в одной точке нельзя. Силы, которые мы в механике рассматриваем как сосредоточенные, представляют собою по существу равнодействующие некоторых систем распределенных сил.

В частности, обычно рассматриваемая в механике сила тяжести, действующая на данное твердое тело, представляет собою равнодействующую сил тяжести его частиц. Линия действия этой равнодействующей проходит через точку, называемую центром тяжести тела.

§3. Аксиомы статики

Все теоремы и уравнения статики выводятся из нескольких исходных положений, принимаемых без математических доказательств и называемых аксиомами или принципами статики. Аксиомы статики представляют собою результат обобщений многочисленных опытов и наблюдений над равновесием и движением тел, неоднократно подтвержденных практикой. Часть из этих аксиом является следствиями основных законов механики, с которыми мы познакомимся в динамике.

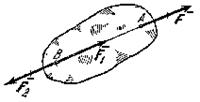

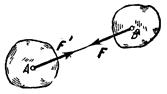

Аксиома 1. Если на свободное абсолютно твердое тело действуют две силы, то тело может находиться в равновесии тогда и только тогда, когда эти силы равны по модулю (F1 = F2) и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны (рис. 6).

Рис 5. Система сил:

а – заданная система сил; б – эквивалентная система сил

5. Система сил, под действием которой свободное твердое тело может находиться в покое, называетсяуравновешенной или эквивалентной нулю.

6. Если данная система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется равнодействующей данной системы сил. Таким образом, равнодействующая - это сила, которая одна заменяет действие данной системы сил на твердое тело. Так как система сил F1 и F2 эквивалентна одной силе R (рис. 5, б), то сила R называется равнодействующей данной системы сил. Силы F1 и F2 в свою очередь могут называться составляющими силы R.

7. Сила, равная равнодействующей по модулю, прямо противоположная ей по направлению и действующая вдоль той же прямой, называется уравновешивающей силой.

8.Силы, действующие на твердое тело, можно разделить на внешние и внутренние.Внешними называются силы, действующие на частицы данного тела со стороны других материальных тел. Внутренниминазываются силы, с которыми частицы данного тела действуют друг на друга.

9. Сила, приложенная к телу в какой-нибудь одной его точке, называется сосредоточенной.

Силы, действующие на все точки данного объема или данной части поверхности тела, называются распределенными.

Понятие о сосредоточенной силе является условным, так как практически приложить силу к телу в одной точке нельзя. Силы, которые мы в механике рассматриваем как сосредоточенные, представляют собою по существу равнодействующие некоторых систем распределенных сил.

В частности, обычно рассматриваемая в механике сила тяжести, действующая на данное твердое тело, представляет собою равнодействующую сил тяжести его частиц. Линия действия этой равнодействующей проходит через точку, называемую центром тяжести тела.

§3. Аксиомы статики

Все теоремы и уравнения статики выводятся из нескольких исходных положений, принимаемых без математических доказательств и называемых аксиомами или принципами статики. Аксиомы статики представляют собою результат обобщений многочисленных опытов и наблюдений над равновесием и движением тел, неоднократно подтвержденных практикой. Часть из этих аксиом является следствиями основных законов механики, с которыми мы познакомимся в динамике.

Аксиома 1. Если на свободное абсолютно твердое тело действуют две силы, то тело может находиться в равновесии тогда и только тогда, когда эти силы равны по модулю (F1 = F2) и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны (рис. 6).

Рис.6.Система сил, находящаяся в равновесии

Аксиома 1 определяет простейшую уравновешенную систему сил, так как опыт показывает, что свободное тело, на которое действует только одна сила, находиться в равновесии не может.

Аксиома 2. Действие данной системы, сил на абсолютно твердое тело не изменится, если к ней прибавить или от нее отнять уравновешенную систему сил.

Эта аксиома устанавливает, что две системы сил, отличающиеся на уравновешенную систему, эквивалентны друг другу.

Следствие из 1-й и 2-й аксиом. Действие силы на абсолютно твердое тело не изменится, если перенести точку приложения силы вдоль ее линии действия в любую другую точку тела.

Рис.6.Система сил, находящаяся в равновесии

Аксиома 1 определяет простейшую уравновешенную систему сил, так как опыт показывает, что свободное тело, на которое действует только одна сила, находиться в равновесии не может.

Аксиома 2. Действие данной системы, сил на абсолютно твердое тело не изменится, если к ней прибавить или от нее отнять уравновешенную систему сил.

Эта аксиома устанавливает, что две системы сил, отличающиеся на уравновешенную систему, эквивалентны друг другу.

Следствие из 1-й и 2-й аксиом. Действие силы на абсолютно твердое тело не изменится, если перенести точку приложения силы вдоль ее линии действия в любую другую точку тела.

Рис.7.Система сил

В самом деле, пусть на твердое тело действует приложенная в точке А сила

Рис.7.Система сил

В самом деле, пусть на твердое тело действует приложенная в точке А сила  (рис.7). Возьмем на линии действия этой силы произвольную точку В и приложим к ней две уравновешенные силы (рис.7). Возьмем на линии действия этой силы произвольную точку В и приложим к ней две уравновешенные силы  и и  , такие, что , такие, что  , ,  . От этого действие силы . От этого действие силы  на тело не изменится. Но силы на тело не изменится. Но силы  и и  согласно аксиоме 1 также образуют уравновешенную систему, которая может быть отброшена. В результате на тело. Будет действовать только одна сила согласно аксиоме 1 также образуют уравновешенную систему, которая может быть отброшена. В результате на тело. Будет действовать только одна сила  , равная , равная  , но приложенная в точке В.

Таким образом, вектор, изображающий силу , но приложенная в точке В.

Таким образом, вектор, изображающий силу  , можно считать приложенным в любой точке на линии действия силы (такой вектор называется скользящим).

Аксиома 3 (аксиома параллелограмма сил). Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, приложенную в той же точке и изображаемую диагональю параллелограмма, построенного на этих силах, как на сторонах.

Вектор , можно считать приложенным в любой точке на линии действия силы (такой вектор называется скользящим).

Аксиома 3 (аксиома параллелограмма сил). Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, приложенную в той же точке и изображаемую диагональю параллелограмма, построенного на этих силах, как на сторонах.

Вектор  , равный диагонали параллелограмма, построенного на векторах , равный диагонали параллелограмма, построенного на векторах  и и  (рис.8), называется геометрической суммой векторов (рис.8), называется геометрической суммой векторов  и и  : :  . .

Рис.8.Равнодействующая двух сил

Величина равнодействующей

Рис.8.Равнодействующая двух сил

Величина равнодействующей  . Если векторы сил окажутся перпендикулярными, то . Если векторы сил окажутся перпендикулярными, то  Следовательно, аксиому 3 можно еще формулировать так: две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, равную геометрической (векторной) сумме этих сил и приложенную в той же точке.

Аксиома 4 (принцип противодействия). При всяком действии одного материального тела на другое имеет место такое же по величине, но противоположное по направлению противодействие.

Закон о равенстве действия и противодействия является одним из основных законов механики. Из него следует, что если тело А действует на тело В с силой

Следовательно, аксиому 3 можно еще формулировать так: две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, равную геометрической (векторной) сумме этих сил и приложенную в той же точке.

Аксиома 4 (принцип противодействия). При всяком действии одного материального тела на другое имеет место такое же по величине, но противоположное по направлению противодействие.

Закон о равенстве действия и противодействия является одним из основных законов механики. Из него следует, что если тело А действует на тело В с силой  , то одновременно тело В действует на тело А с такой же по модулю и направленной вдоль той же прямой, но противоположную сторону силой , то одновременно тело В действует на тело А с такой же по модулю и направленной вдоль той же прямой, но противоположную сторону силой  (рис. 9). Однако силы (рис. 9). Однако силы  и и  не образуют уравновешенной системы сил, так как они приложены к разным телам. Эта аксиома соответствует третьему закону Ньютона: действие всегда равно и противоположно противодействию. При этом необходимо помнить, что в аксиоме 4 рассматривается случай, когда силы приложены к разным телам и в этом случае система сил не является уравновешенной в отличие от случая действия сил в аксиоме 2. не образуют уравновешенной системы сил, так как они приложены к разным телам. Эта аксиома соответствует третьему закону Ньютона: действие всегда равно и противоположно противодействию. При этом необходимо помнить, что в аксиоме 4 рассматривается случай, когда силы приложены к разным телам и в этом случае система сил не является уравновешенной в отличие от случая действия сил в аксиоме 2.

Рис.9. Противодействие

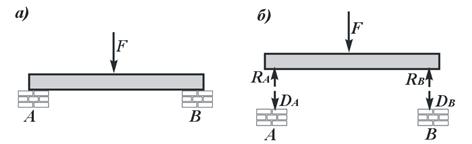

Этот принцип утверждает, что в природе не существует односторонних явлений. На рис. 10 изображена балка, опирающаяся на стены концами А и В. Для выявления сил действия и противодействия отделим балку от стен. Тогда силы действия балки на стену выражаются силами DA и DB, приложенными к стенам, а силы противодействия - силами RA и RB, приложенными к балке, которые в дальнейшем будем называть реакциями.

.

Рис.9. Противодействие

Этот принцип утверждает, что в природе не существует односторонних явлений. На рис. 10 изображена балка, опирающаяся на стены концами А и В. Для выявления сил действия и противодействия отделим балку от стен. Тогда силы действия балки на стену выражаются силами DA и DB, приложенными к стенам, а силы противодействия - силами RA и RB, приложенными к балке, которые в дальнейшем будем называть реакциями.

.  Рис. 10.Опирание балки на опоры:

а – схема загружения балки; б – силы действия балки на

опоры и противодействия со стороны опор на балку

Аксиома 5 (принцип отвердевания). Равновесие изменяемого (деформируемого) тела, находящегося под действием данной системы сил, не нарушится, если тело считать отвердевшим (абсолютно твердым). Из принципа отвердения следует, что условия, необходимые и достаточные для равновесия абсолютно твердого тела, необходимы, но не достаточны для равновесия деформируемого тела, по форме и размерам тождественного с данным.

Высказанное в этой аксиоме утверждение очевидно. Например, ясно, что равновесие цепи не нарушится, если ее звенья считать сваренными друг с другом и т. д.

Аксиома 6 (аксиома связей).Всякое несвободное тело можно рассматривать как свободное, если механическое действие связей заменить реакциями этих связей (пояснения к этой аксиоме в следующем параграфе).

Приведенные принципы и аксиомы положены в основу методов решения задач статики. Все они широко используются в инженерных расчетах.

§4. Связи и их реакции

По определению, тело, которое не скреплено с другими телами и может совершать из данного положения любые перемещения в пространстве, называется свободным(например, воздушный шар в воздухе). Тело, перемещениям которого в пространстве препятствуют какие-нибудь другие, скрепленные или соприкасающиеся с ним тела, называется несвободным. Все то, что ограничивает перемещения данного тела в пространстве, будем называть связью.

Например, тело лежащее на столе – несвободное тело. Связью его является плоскость стола, которая препятствует перемещению тела вниз.

Очень важен так называемый принцип освобождаемости, которым будем пользоваться в дальнейшем. Записывается он так:

Любое несвободное тело можно сделать свободным, если связи убрать, а действие их на тело заменить силами, такими, чтобы тело оставалось в равновесии.

Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствуя тем ила иным его перемещениям, называется силой реакции (противодействия) связи или просто реакцией связи.

Так у тела, лежащего на столе, связь – стол. Тело несвободное. Сделаем его свободным – стол уберем, а чтобы тело осталось в равновесии, заменим стол силой, направленной вверх и равной, конечно, весу тела.

Направлена реакция связи в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу. Когда связь одновременно препятствует перемещениям тела по нескольким направлениям, направление реакции связи также наперед неизвестно и должно определяться в результате решения рассматриваемой задачи.

Если в качестве физического тела рассматривать какой-либо элемент инженерного сооружения (балка, ферма, колонна, плита и т. п.), который передает давление на опоры, то реакции опор (связей) называют опорными реакциями. Реакции связей носят вторичное происхождение, они возникают как противодействие другим силам.

Все силы, кроме реакции связей, называют заданными силами. Термин «заданные силы» имеет глубокий смысл. Заданные силы чаще всего являютсяактивными, т.е. силами, которые могут вызвать движение тел, например: сила тяжести, снеговая или ветровые нагрузки и т.п. Учитывая сказанное выше, будем подразделять силы на активные силы и реакции связей.

Одна из главных задач статики твердого тела - нахождение реакции связей. Для определения реакции связей необходимо найти величину этой реакции, линию и направление ее действия. Линия действия реакции обычно проходит через точку касания тела и связи. Численное значение реакции определяется расчетом, а направление реакции зависит от вида (конструкции) связи.

Для определения направления реакции необходимо установить особенности взаимодействия твердого тела со связями различного вида. Следует иметь в виду, что реакция всегда направлена противоположно направлению возможного перемещения тела при удалении связи.

Рассмотрим, как направлены реакции некоторых основных видов связей:

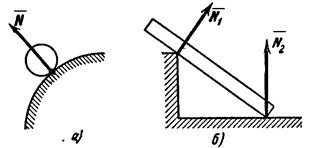

1. Гладкая плоскость (поверхность) или опора. Гладкой будем называть поверхность, трением о которую данного тела можно в первом приближении пренебречь. Такая поверхность не дает телу перемещаться только по направлению общего перпендикуляра (нормали) к поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания (рис.11, а). Поэтому реакция N гладкой поверхности или опоры направлена по общей нормали к поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания и приложена в этой точке. Когда одна из соприкасающихся поверхностей является точкой (рис. 11, б), то реакция направлена по нормали к другой поверхности.

Рис. 10.Опирание балки на опоры:

а – схема загружения балки; б – силы действия балки на

опоры и противодействия со стороны опор на балку

Аксиома 5 (принцип отвердевания). Равновесие изменяемого (деформируемого) тела, находящегося под действием данной системы сил, не нарушится, если тело считать отвердевшим (абсолютно твердым). Из принципа отвердения следует, что условия, необходимые и достаточные для равновесия абсолютно твердого тела, необходимы, но не достаточны для равновесия деформируемого тела, по форме и размерам тождественного с данным.

Высказанное в этой аксиоме утверждение очевидно. Например, ясно, что равновесие цепи не нарушится, если ее звенья считать сваренными друг с другом и т. д.

Аксиома 6 (аксиома связей).Всякое несвободное тело можно рассматривать как свободное, если механическое действие связей заменить реакциями этих связей (пояснения к этой аксиоме в следующем параграфе).

Приведенные принципы и аксиомы положены в основу методов решения задач статики. Все они широко используются в инженерных расчетах.

§4. Связи и их реакции

По определению, тело, которое не скреплено с другими телами и может совершать из данного положения любые перемещения в пространстве, называется свободным(например, воздушный шар в воздухе). Тело, перемещениям которого в пространстве препятствуют какие-нибудь другие, скрепленные или соприкасающиеся с ним тела, называется несвободным. Все то, что ограничивает перемещения данного тела в пространстве, будем называть связью.

Например, тело лежащее на столе – несвободное тело. Связью его является плоскость стола, которая препятствует перемещению тела вниз.

Очень важен так называемый принцип освобождаемости, которым будем пользоваться в дальнейшем. Записывается он так:

Любое несвободное тело можно сделать свободным, если связи убрать, а действие их на тело заменить силами, такими, чтобы тело оставалось в равновесии.

Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствуя тем ила иным его перемещениям, называется силой реакции (противодействия) связи или просто реакцией связи.

Так у тела, лежащего на столе, связь – стол. Тело несвободное. Сделаем его свободным – стол уберем, а чтобы тело осталось в равновесии, заменим стол силой, направленной вверх и равной, конечно, весу тела.

Направлена реакция связи в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу. Когда связь одновременно препятствует перемещениям тела по нескольким направлениям, направление реакции связи также наперед неизвестно и должно определяться в результате решения рассматриваемой задачи.

Если в качестве физического тела рассматривать какой-либо элемент инженерного сооружения (балка, ферма, колонна, плита и т. п.), который передает давление на опоры, то реакции опор (связей) называют опорными реакциями. Реакции связей носят вторичное происхождение, они возникают как противодействие другим силам.

Все силы, кроме реакции связей, называют заданными силами. Термин «заданные силы» имеет глубокий смысл. Заданные силы чаще всего являютсяактивными, т.е. силами, которые могут вызвать движение тел, например: сила тяжести, снеговая или ветровые нагрузки и т.п. Учитывая сказанное выше, будем подразделять силы на активные силы и реакции связей.

Одна из главных задач статики твердого тела - нахождение реакции связей. Для определения реакции связей необходимо найти величину этой реакции, линию и направление ее действия. Линия действия реакции обычно проходит через точку касания тела и связи. Численное значение реакции определяется расчетом, а направление реакции зависит от вида (конструкции) связи.

Для определения направления реакции необходимо установить особенности взаимодействия твердого тела со связями различного вида. Следует иметь в виду, что реакция всегда направлена противоположно направлению возможного перемещения тела при удалении связи.

Рассмотрим, как направлены реакции некоторых основных видов связей:

1. Гладкая плоскость (поверхность) или опора. Гладкой будем называть поверхность, трением о которую данного тела можно в первом приближении пренебречь. Такая поверхность не дает телу перемещаться только по направлению общего перпендикуляра (нормали) к поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания (рис.11, а). Поэтому реакция N гладкой поверхности или опоры направлена по общей нормали к поверхностям соприкасающихся тел в точке их касания и приложена в этой точке. Когда одна из соприкасающихся поверхностей является точкой (рис. 11, б), то реакция направлена по нормали к другой поверхности.

Рис.11.Гладкая плоскость или опора Рис.12. Нить

Рис.11.Гладкая плоскость или опора Рис.12. Нить

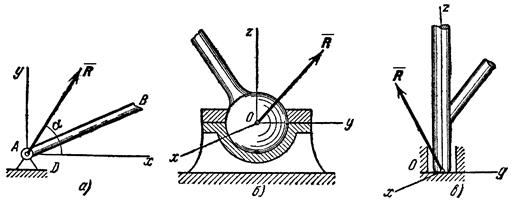

Рис.13.Связь: а – Цилиндрический шарнир (подшипник);

б - Шаровой шарнир; в – подшипник с упором (подпятник)

2. Нить (гибкие связи). Связь, осуществленная в виде гибкой нерастяжимой нити (рис.12), не дает телу М удаляться от точки подвеса нити по направлению AM. Поэтому реакция Т натянутой нити направлена вдоль нити от тела к точке ее подвеса. Если даже заранее можно догадаться, что реакция направлена к телу, все равно ее надо направить от тела. Таково правило. Оно избавляет от лишних и ненужных предположений и, как убедимся далее, помогает установить сжат стержень или растянут.

3. Цилиндрический шарнир (подшипник). Если два тела соединены болтом, проходящим через отверстия в этих телах, то такое соединение называется шарнирным или просто шарниром; осевая линия болта называется осью шарнира. Тело АВ, прикрепленное шарниром к опоре D (рис.13, а), может поворачиваться как угодно вокруг оси шарнира (в плоскости чертежа); при этом конец А тела не может переместиться ни по какому направлению, перпендикулярному к оси шарнира. Поэтому реакция R цилиндрического шарнира может иметь любое направление в плоскости, перпендикулярной к оси шарнира, т.е. в плоскости Аху. Для силы R в этом случае наперед не известны ни ее модуль R, ни направление (угол

Рис.13.Связь: а – Цилиндрический шарнир (подшипник);

б - Шаровой шарнир; в – подшипник с упором (подпятник)

2. Нить (гибкие связи). Связь, осуществленная в виде гибкой нерастяжимой нити (рис.12), не дает телу М удаляться от точки подвеса нити по направлению AM. Поэтому реакция Т натянутой нити направлена вдоль нити от тела к точке ее подвеса. Если даже заранее можно догадаться, что реакция направлена к телу, все равно ее надо направить от тела. Таково правило. Оно избавляет от лишних и ненужных предположений и, как убедимся далее, помогает установить сжат стержень или растянут.

3. Цилиндрический шарнир (подшипник). Если два тела соединены болтом, проходящим через отверстия в этих телах, то такое соединение называется шарнирным или просто шарниром; осевая линия болта называется осью шарнира. Тело АВ, прикрепленное шарниром к опоре D (рис.13, а), может поворачиваться как угодно вокруг оси шарнира (в плоскости чертежа); при этом конец А тела не может переместиться ни по какому направлению, перпендикулярному к оси шарнира. Поэтому реакция R цилиндрического шарнира может иметь любое направление в плоскости, перпендикулярной к оси шарнира, т.е. в плоскости Аху. Для силы R в этом случае наперед не известны ни ее модуль R, ни направление (угол  ).

4. Шаровой шарнир и подпятник. Этот вид связи закрепляет какую-нибудь точку тела так, что она не может совершать никаких перемещений в пространстве. Примерами таких связей служат шаровая пята, с помощью которой прикрепляется фотоаппарат к штативу (рис.13,б) и подшипник с упором (подпятник) (рис. 13,в). Реакция R шарового шарнира или подпятника может иметь любое направление в пространстве. Для нее наперед неизвестны ни модуль реакции R, ни углы, образуемые ею с осями х, у, z. ).

4. Шаровой шарнир и подпятник. Этот вид связи закрепляет какую-нибудь точку тела так, что она не может совершать никаких перемещений в пространстве. Примерами таких связей служат шаровая пята, с помощью которой прикрепляется фотоаппарат к штативу (рис.13,б) и подшипник с упором (подпятник) (рис. 13,в). Реакция R шарового шарнира или подпятника может иметь любое направление в пространстве. Для нее наперед неизвестны ни модуль реакции R, ни углы, образуемые ею с осями х, у, z.

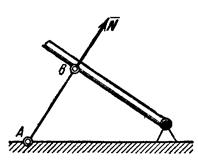

Рис.14. Стержень

5. Стержень. Пусть в какой-нибудь конструкции связью является стержень АВ, закрепленный на концах шарнирами (рис.14). Примем, что весом стержня по сравнению с воспринимаемой им нагрузкой можно пренебречь. Тогда на стержень будут действовать только две силы приложенные в шарнирах А и В. Но если стержень АВ находится в равновесии, то по аксиоме 1 приложенные в точках А и В силы должны быть направлены вдоль одной прямой, т. е. вдоль оси стержня.

Следовательно, нагруженный на концах стержень, весом которого по сравнению с этими нагрузками можно пренебречь, работает только на растяжение или на сжатие. Если такой стержень является связью, то реакция

Рис.14. Стержень

5. Стержень. Пусть в какой-нибудь конструкции связью является стержень АВ, закрепленный на концах шарнирами (рис.14). Примем, что весом стержня по сравнению с воспринимаемой им нагрузкой можно пренебречь. Тогда на стержень будут действовать только две силы приложенные в шарнирах А и В. Но если стержень АВ находится в равновесии, то по аксиоме 1 приложенные в точках А и В силы должны быть направлены вдоль одной прямой, т. е. вдоль оси стержня.

Следовательно, нагруженный на концах стержень, весом которого по сравнению с этими нагрузками можно пренебречь, работает только на растяжение или на сжатие. Если такой стержень является связью, то реакция  стержня будет направлена вдоль оси стержня.

6. Подвижная шарнирная опора (рис.15). Это устройство представляет собой опорный элемент (подшипник), внутри которого вращается палец (ось) шарнира. Такая опора не препятствует вращению вокруг оси, но препятствует движению тела в любом направлении в плоскости, перпендикулярной к оси шарнира. Реакция стержня будет направлена вдоль оси стержня.

6. Подвижная шарнирная опора (рис.15). Это устройство представляет собой опорный элемент (подшипник), внутри которого вращается палец (ось) шарнира. Такая опора не препятствует вращению вокруг оси, но препятствует движению тела в любом направлении в плоскости, перпендикулярной к оси шарнира. Реакция  такой опоры направлена по нормали к поверхности, на которую опираются катки подвижной опоры. На схемах эту связь изображают так, как показано на рис. 15. такой опоры направлена по нормали к поверхности, на которую опираются катки подвижной опоры. На схемах эту связь изображают так, как показано на рис. 15.

Рис.15.Шарнирно подвижная опора:

а – вид катковой опоры; б – расчетная схема шарнирно-подвижных опор

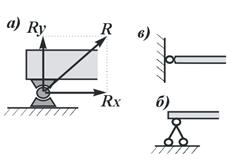

7. Неподвижная шарнирная опора (рис.16). Реакция R шарнирно-неподвижной опоры расположена в плоскости, перпендикулярной оси возможного вращения, и ее направление определяют две взаимно перпендикулярные составляющие Rx и Ry, соответствующие направлению выбранных осей (рис. 16, а). В строительной механике шарнирно-неподвижную опору изображают в виде двух шарнирных стержней пересекающихся в точке опоры (рис.16, б) или шарнира (рис 16, в). При решении задач будем реакцию

Рис.15.Шарнирно подвижная опора:

а – вид катковой опоры; б – расчетная схема шарнирно-подвижных опор

7. Неподвижная шарнирная опора (рис.16). Реакция R шарнирно-неподвижной опоры расположена в плоскости, перпендикулярной оси возможного вращения, и ее направление определяют две взаимно перпендикулярные составляющие Rx и Ry, соответствующие направлению выбранных осей (рис. 16, а). В строительной механике шарнирно-неподвижную опору изображают в виде двух шарнирных стержней пересекающихся в точке опоры (рис.16, б) или шарнира (рис 16, в). При решении задач будем реакцию  изображать ее составляющими изображать ее составляющими  и и  по направлениям осей координат. Если мы, решив задачу, найдем по направлениям осей координат. Если мы, решив задачу, найдем  и и  , то тем самым будет определена и реакция , то тем самым будет определена и реакция  ; по модулю R ; по модулю R  . .

Рис.16. Шарнирно-неподвижная опора:

а – вид шарнирно-неподвижной опоры;

б, в – расчетные схемы шарнирно-неподвижных опор

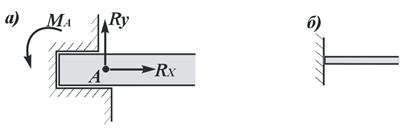

8. Неподвижная защемляющая опора или жесткая заделка (рис.17, а). Это соединение исключает возможность каких-либо перемещений абсолютного твердого тела. Балка, изображенная на рис.17, а, жестко заделана в стену в точке А. Перемещению ее в вертикальном направлении, препятствует реакция Ry, перемещению в горизонтальном направлении препятствует реакция Rx и повороту вокруг точки А - опорный момент МА. Схематическое изображение такой опоры в теоретической механике показано на рис. 17, б.

С помощью указанных опорных связей сооружения прикрепляются к фундаментам или отдельные элементы соединяются между собой.

Рис.16. Шарнирно-неподвижная опора:

а – вид шарнирно-неподвижной опоры;

б, в – расчетные схемы шарнирно-неподвижных опор

8. Неподвижная защемляющая опора или жесткая заделка (рис.17, а). Это соединение исключает возможность каких-либо перемещений абсолютного твердого тела. Балка, изображенная на рис.17, а, жестко заделана в стену в точке А. Перемещению ее в вертикальном направлении, препятствует реакция Ry, перемещению в горизонтальном направлении препятствует реакция Rx и повороту вокруг точки А - опорный момент МА. Схематическое изображение такой опоры в теоретической механике показано на рис. 17, б.

С помощью указанных опорных связей сооружения прикрепляются к фундаментам или отдельные элементы соединяются между собой.

Рис. 17. Жесткая заделка:

а – вид жесткой заделки; б – расчетная схема жесткой заделки

При определении реакций связи других конструкций надо установить, разрешает ли она двигаться вдоль трех взаимно перпендикулярных осей и вращаться вокруг этих осей. Если препятствует какому-либо движению – показать соответствующую силу, если препятствует вращению – пару с соответствующим моментом.

Иногда приходится исследовать равновесие нетвердых тел. При этом будем пользоваться предположением, что если это нетвердое тело находится в равновесии под действием сил, то его можно рассматривать как твердое тело, используя все правила и методы статики.

Связи, как и другие понятия, встречающиеся в аксиомах, являются абстракциями, весьма условно отражающими свойства реальных объектов. Например, рассмотренная выше гибкая невесомая нить может быть моделью подвесных и вантовых систем, у которых масса погонного метра троса составляет десятки и сотни килограммов. Однако усилия, возникающие в таких тросах, во столько раз больше их собственного веса, что при расчете последним можно пренебречь, считая их невесомыми.

Рис. 17. Жесткая заделка:

а – вид жесткой заделки; б – расчетная схема жесткой заделки

При определении реакций связи других конструкций надо установить, разрешает ли она двигаться вдоль трех взаимно перпендикулярных осей и вращаться вокруг этих осей. Если препятствует какому-либо движению – показать соответствующую силу, если препятствует вращению – пару с соответствующим моментом.

Иногда приходится исследовать равновесие нетвердых тел. При этом будем пользоваться предположением, что если это нетвердое тело находится в равновесии под действием сил, то его можно рассматривать как твердое тело, используя все правила и методы статики.

Связи, как и другие понятия, встречающиеся в аксиомах, являются абстракциями, весьма условно отражающими свойства реальных объектов. Например, рассмотренная выше гибкая невесомая нить может быть моделью подвесных и вантовых систем, у которых масса погонного метра троса составляет десятки и сотни килограммов. Однако усилия, возникающие в таких тросах, во столько раз больше их собственного веса, что при расчете последним можно пренебречь, считая их невесомыми.

|

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|