- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

ГРУППА КРОВИ РЕБЁНКА: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ (В ПРОЦЕНТАХ)

| ||||||

| ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ Моногенное наследование Моногенное наследование — наследование одного признака. Может быть доминантным и рецессивным, аутосомным или сцепленным с половыми хромосомами, ядерным или митохондриальным. В результате возможны следующие варианты моногенного наследования:

Рассмотрим каждый из них подробнее. I. Доминантное наследование— имеет место, когда признак кодируется доминантным геном. Ген считается доминантным, если кодируемый им признак проявляется фенотипически в присутствии противоположного гена. Доминантные гены обычно обозначаются заглавными буквами алфавита. Генетически возможно два варианта доминирования — гомозиготное и гетерозиготное. Гомозиготное доминирование (АА) — когда на обеих хромосомах в паре находится доминантный ген А. Особь, имеющая такой генотип, передаст данный признак всем своим потомкам (независимо от генотипа второго родителя). Гетерозиготное доминирование (Аа), когда на одной хромосоме находится доминантный ген А, а на другой — рецессивный ген а. Особь, имеющая такой кариотип, половине своих потомком передаст доминантный ген А, а другой половине — рецессивный ген а. Фенотип потомков в значительной степени будет определятся генами второго родителя.

Примером доминантного наследования является наследование заболевания хорея Гентингтона. Хорея Гентингтона — дегенеративное заболевание нервных клеток в базальных структурах переднего мозга. Оно проявляется прогрессирующей забывчивостью, слабоумием и появлением непроизвольных движений. Заболевание проявляется в зрелом возрасте (45-60 лет). Кстати, это особенность доминантных наследственных заболеваний: они обычно проявляются только в зрелом возрасте, когда больной уже успел оставить потомство. Если бы заболевание начиналось раньше, шансы оставить потомство были бы невелики и болезнь постепенно бы исчезла вследствие естественного отбора. Способ лечения неизвестен. Частота встречаемости 1 на 20000. При изучении родственников больных выяснилось, что заболевание может быть прослежено в семьях пациентов на много поколений назад и что у каждого заболевшего хотя бы один из родителей также страдал этим заболеванием. Чаще всего больной является гетерозиготным (Аа), поэтому он передаст ген болезни только половине своих детей, чтобы они передали их половине своих и т.д. Ещё одним примером доминантного моногенного наследования может служить брахидактилия (короткопалость). Анализ семейных форм проявления данного признака свидетельствуют именно о доминантной форме наследования (рис. 3.1).

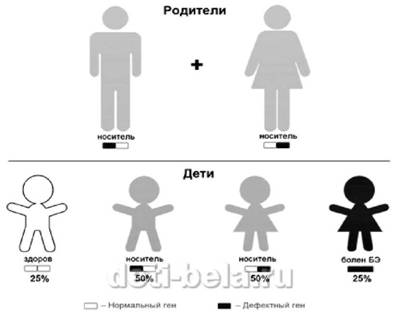

Рисунок 3.1. Руки больного брахидактилией II. Рецессивное наследование.При рецессивном наследовании признак кодируется рецессивным геном. Рецессивным ген считается, если признак, который он кодирует, не проявляется в присутствии противоположного гена. Рецессивные признаки обозначаются маленькими буквами. Возможны два варианта существования данного гена в геноме. Гетерозиготный (Аа) — в этом случае ген находится на одной из хромосом, а на второй — доминантный ген, в данном случае возникает явление носительства, когда ген в клетке есть, а признак фенотипически не проявляется. Гомозиготный (аа) — в этом случае на обеих хромосомах находятся рецессивные гены. Только в данном случае признак будет проявляться фенотипически. Особенности рецессивного наследования:

Рисунок 3.2. Рецессивный вариант наследования Примером хорошо изученного рецессивного наследования является болезнь фенилкетонурия. Это заболевание развивается вследствие избытка в организме аминокислоты — фенилаланина. Избыток фенилаланина приводит к формированию умственной отсталости. Частота встречаемости 1 : 10000. При изучении этого заболевания генеалогическим путём выяснилось, что больные чаще всего имеют здоровых родителей. Но зато такие больные обычно встречаются в семьях, в которых родители являются кровными родственниками. Кроме этого, в семьях подобных больных заболевание может встречаться у дальних кровных родственников или у далёких предков. Родители таких больных являются носителями гена фенилкетонурии. Кровные родственники очень часто оказываются носителями рецессивных генов какого-нибудь заболевания. Кстати, частота носительства гена фенилкетонурии не так уж низка: 1 из 50 человек является носителем этого гена. Если близкие родственники вступят в брак и они были носителями этого гена, вероятность рождения больного ребёнка увеличится. Примером рецессивного наследования может служить также наследование резус-фактора. Остановимся на этом моменте подробнее. К менделеевскому наследованию по доминантному-рецессивному типу относится и наследование резус-фактора крови. Ген, кодирующий резус-фактор Б (КЬ), является доминантным, аллельный ему ген с1 — рецессивным (резус-положительные люди могут иметь генотип ББ или БсС, резус-отрицательные — только генотип <С<С). Человек получает от каждого из родителей по 1 гену — Б или <С, и у него возможны, таким образом, 3 варианта генотипа — ББ, БсС или <С<С. В первых двух случаях (ББ и БсС) анализ крови на резус-фактор даст положительный результат. Только при генотипе <С<С человек будет иметь резус-отрицательную кровь. Рассмотрим некоторые варианты сочетания генов, определяющих наличие резус-фактора, у родителей и ребёнка:

Резус-конфликт — это гуморальный иммунный ответ резус-отрицательной матери на эритроцитарные антигены резус-положительного плода, при котором образуются антирезусные антитела. Эти антитела вызывают распад красных кровяных телец (эритроцитов), что приводит к гемолитической желтухе новорождённых. У плода могут быть выявлены увеличение печени, селезёнки и сердца, наблюдается анемия, в более тяжёлых случаях — эритробластоз, желтуха. В наиболее тяжёлых случаях развиваются водянка плода и отёчный синдром новорождённых, что может привести к мертворождению или смерти новорождённого. Как правило, во время беременности кровь плода не попадает в кровоток матери. Поэтому во время первой беременности у матери не вырабатываются антитела к антигену Б, и ребёнок остаётся здоровым. Однако при родах чаще всего происходит смешение крови матери и ребёнка, отчего мать становится восприимчивой к резус-антигену и образует против него антитела. Выработанная иммунная память приводит при следующей беременности к новому и усиленному образованию антител к антигену Б. Последние способны проникать в кровоток ребёнка и связываются с резус-положительными эритроцитами ребёнка. Отягощенные антителами эритроциты разрушаются в селезёнке плода преждевременно. Наступает гемолитическая анемия. Около 15% процентов населения Европы имеют отрицательный резус-фактор (с№, всегда гомозиготны), 50% — гетерозиготный (Беї) и 35% — гомозиготный (ББ) положительный. Из этого следует, что примерно при каждой десятой беременности мать является резус-отрицательной, а плод — резус-положительным. Варианты возникновения резус-конфликта:

В африканских и азиатских популяциях, а также среди индейцев Северной Америки отрицательный резус-фактор встречается с частотой около 1% и менее, поэтому резус-конфликт встречается с крайне небольшой частотой. В подавляющем большинстве случаев резус-конфликт может быть предупреждён путём внутримышечного введения резус-отрицательной матери специальных анти-Б антител (коммерческое название — МюОАМ) в период беременности или в течение 72 часов после родов или любого другого события, которое может привести к сенситизации матери. При введении МюОАМ эритроциты резус-положительного плода, попавшие в организм матери, разрушаются до того, как на них успевает отреагировать её иммунная система. Сами же антитела, введённые при пассивной иммунизации, разрушаются обычно в течение 46 недель. До внедрения в практику профилактики резус-конфликта введением антирезусных антител женщинам в определённых случаях, 1% всех беременностей протекал с проявлениями антирезусной сенсибилизации, то есть появлением антирезусных антител в крови матери. Сейчас, благодаря своевременной профилактике, резусная сенсибилизация встречается в 10 случаях на 10 000 родов. III. Неполное доминирование— в этом случае гетерозигота занимает промежуточное положение между доминантной и рецессивной гомозиготой. Например, гиперхолистеринемия. Гомозигота имеет нормальное число рецепторов в клетках печени для усвоения холестерина, гетерозигота — уменьшенное (индивиды умирают в юношеском возрасте), а гомозигота рецессивная — не имеет вообще (умирают при рождении). Ещё пример — прямые (рецессивный), курчавые (доминантный), волнистые волосы. IV. Кодоминирование— в фенотипе гетерозиготы проявляются два признака. Примером может являться наследование четвёртой группы крови по системе ABO. В начале прошлого века учёные доказали существование 4 групп крови. Австрийский учёный Карл Ландштайнер, смешивая сыворотку крови одних людей с эритроцитами, взятыми из крови других, обнаружил, что при некоторых сочетаниях эритроцитов и сывороток происходит "склеивание" — слипание эритроцитов и образование сгустков, а при других — нет. Изучая строение красных клеток крови, Ландштайнер обнаружил особые вещества. Он поделил их на две категории — А и В, выделив третью, куда отнес клетки, в которых их не было. Позже его ученики — А. фон Декастелло и А. Штурли — обнаружили эритроциты, содержащие маркеры А- и В-типа одновременно. В результате исследований возникла система деления по группам крови, которая получила название ABO. Этой системой мы пользуемся до сих пор.

Наследование групп крови системы ABO у человека имеет некоторые особенности. Формирование I, II и III групп крови происходит по такому типу взаимодействия аллельных генов, как доминирование. Генотипы, содержащие аллель A в гомозиготном состоянии либо в сочетании с аллелем O определяют формирование у человека второй (А) группы крови — АА или АО. Тот же принцип лежит в основе формирования третьей (В) группы крови — ВВ или ВО. Формирование четвёртой (АВ) группы крови идёт по пути кодоминирования. Аллели A и B, по отдельности формирующие соответственно вторую и третью группу крови, в гетерозиготном состоянии определяют AB (четвёртую) группу крови (табл. 3.1). Таблица 3.1. Наследование группы крови ребёнком в зависимости от группы крови отца и матери

| ||||||

ГРУППА КРОВИ РЕБЁНКА: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ (В ПРОЦЕНТАХ)