- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Лекция 2.

Лекция 2.

Экологические классификации организмов

Экологическая классификация, в отличие от систематической, в которой есть главный критерий - филогенетическая близость организмов, - не имеет такого единого признака. В ее основу положены самые разнообразные критерии, например, способы питания, передвижения, места обитания, отношения к отдельному фактору (температуре, влажности) и другие.

По способу питания все живые организмы подразделяются на две группы.

Автотрофы (от греч. autos - сам и trophe - пища, питание) - организмы, синтезирующие из неорганических минеральных соединений органические вещества с использованием солнечной энергии; к ним относятся, в основном, зеленые растения, осуществляющие фотосинтез,

Гетеротрофы (от греч. heteros - иной, другой и trophe - пища, питание) - организмы, использующие в качестве пищи органические вещества, произведенные автотрофами; это - животные, грибы и большинство микроорганизмов.

Среди гетеротрофов различаютфитофагов, использующих растительную пищу, изоофагов, питающихся животными. Потребители мертвых организмов по пищевой специализации подразделяются нанекрофагов (от греч. nekros - мертвый) - потребителей трупов животных,копрофагов (от греч. kopros - помет) - потребителей экскрементов,сапрофагов (от греч. sapros - гнилой) - потребителей мертвых растительных остатков идетритофагов (от греч. detritis - истертый) - потребителей полуразложившихся органических веществ.

Выделяют ещемиксотрофные (от греч. mixis - смешение и trophe - пища, питание)организмы, которые в зависимости от условий внешней среды, сочетают автотрофный и гетеротрофный способы питания (сине-зеленые водоросли, растения-паразиты (сапрофиты), растения-хищники, эвгленовые).

В основу экологической классификации могут быть положеныместа обитания. Например, водные организмы - гидробионты подразделяются набентосные (от греч. benthos - глубина) - живущие на дне водоема (губки, актинии, придонные рыбы),планктонные (от греч. planktos - блуждающий) - обитающие в толще воды и пассивно переносимые водными течениями (одноклеточные водоросли, медузы, крылоногие моллюски, икра, мальки рыб) инектонные (от греч. nektos - плавающий) - активно плавающие (рыбы, дельфины, головоногие моллюски).

По экологической классификации можно разделять отдельные группы организмов по их отношению к свету, влажности, температуре. Например, по отношению растений к влажности их подразделяют на гигрофитов, мезофитов и ксерофитов, а по отношению к богатству почв (плодородию) выделяют растения олиготрофные, мезотрофные и эвтрофные.

Жизненные формы организмов

Организмы, не связанные родством, обитая в одних и тех же условиях, приспосабливаясь к ним, имеют сходный внешний облик и сходные приспособления (морфологические адаптации) для жизни в одинаковой среде. Такой тип приспособления к экологическим условиям местообитания называютжизненной формой организма (экобиоформой).

Жизненные формы определяют приспособленность организмов к комплексу факторов, в отличие от экологических групп, отражающих приспособленность организмов к отдельным факторам среды (температуре, влажности, способу питания и т.д.). Представители одной и той же жизненной формы могут принадлежать к разным экологическим группам. (Например, такие растения как манжетка обыкновенная и копытень европейский, по жизненной форме относятся к короткокорневищным растениям. Если же их рассматривать по экологической классификации, например по отношению к свету, то манжетка - светолюбивое растение, а копытень - тенелюбивое; по отношению к фактору влажности оба растения являются мезофитами.)

Жизненная форма представляет собой группу организмов (растений или животных), различающихся по происхождению, но имеющих сходные эколого-морфологические приспособления для обитания в одинаковой среде.

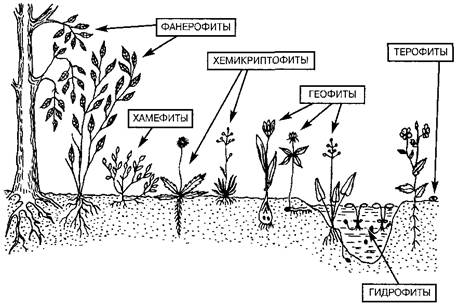

В современной классификации выделяют следующие жизненные формы растений:

1. Эпифиты (от греч. epi - на, над, сверху и phyton - растение) - воздушные растения, не имеющие корней в почве. Поселяются они на стволах других более крупных растений. В лесах это наствольные лишайники, реже - мхи. Эпифиты являются непременным компонентом тропических лесов (папоротники, орхидеи, бромелиевые).

2. Фанерофиты (от греч. phaneros - видимый и phyton - растение) - наземные растения (деревья, кустарники, лианы), у которых почки возобновления расположены высоко над поверхностью почвы и защищены чешуями.

3. Хамефиты (от греч. chamai - на земле и phyton - растение) - растения, у которых почки возобновления находятся невысоко над поверхностью почвы (на 20-30 см) и зимой защищены снежным, покровом (кустарнички, полукустарники, некоторые многолетние травы).

4. Гемикриптофиты (хемикриптофиты) (от греч. hemi - полу, kryptos - скрытный, phyton - растение) - растения, у которых почки возобновления в неблагоприятный для вегетации период сохраняются на уровне почвы и защищены опавшими листьями и снежным покровом. Надземные побеги к зиме отмирают. К гемиокриптофитам относятся многие травянистые растения.

5. Криптофиты (от греч. kryptos - скрытый и phyton - растение), илигеофиты (от греч. geo - земля и phyton - растение), - растения, у которых почки возобновления закладываются на корневищах, клубнях, луковицах и находятся на некоторой глубине в почве (геофиты) или под водой (гидрофиты), благодаря чему они защищены от прямого воздействия среды. Надземная часть этих растений к зиме отмирает. К криптофитам относятся многолетние травянистые растения.

6. Терофиты (от греч. theros - лето и phyton - растение) - жизненная форма растений, переживающих неблагоприятный период года (зиму, засуху) в виде семян. Терофиты - это однолетние травы.

В приведенном ряду жизненных форм отчетливо прослеживается возрастающая адаптация к неблагоприятным условиям. Во влажных тропических лесах большинство видов принадлежит к эпифитам и фанерофитам. В умеренных районах преобладают растения с защищенными почками возобновления. В областях с холодным климатом фанерофиты и эпифиты вообще отсутствуют.

Существуют и другие классификации жизненных форм растений. (В.Р. Вильяме разработал классификацию злаков по способу кущения. Г.Н. Высоцкий и Л.И. Казакевич в основу классификации жизненных форм положили характер подземных органов и способность растений к вегетативному размножению.)

Наибольшее признание получила классификация жизненных форм покрытосеменных на основе эколого-морфологических признаков, предложенная И.Г. Серебряковым (1914—1969). Сосредоточив внимание на структуре и длительности жизни наземных побегов, он выделил 4 отдела и 8 типов жизненных форм растений (рис. 2).

Рис. 2. Жизненные формы покрытосеменных растений

(по И.Г. Серебрякову, 1964)

(Согласно определению, данному И.Г. Серебряковым, «жизненная форма - это своеобразный общий облик (габитус) определенной группы растений, сложившийся в их онтогенезе в результате роста и развития в определенных условиях среды. Этот габитус исторически возникает как выражение приспособленности растений к конкретным почвенно-климатическим условиям, как благоприятным, так и неблагоприятным». Таким образом, жизненная форма - категория морфологическая и экологическая.)

Классификация жизненных форм животных предложена в 1938 году Д.Н. Кашкаровым (1878-1941). В связи с воздействием важнейшего климатического фактора - температуры - животные делятся на следующие группы:

1. Холоднокровные (пойкилотермные): 1) деятельные весь год, 2) деятельные часть года: а) летоспящие, б) зимоспящие.

2. Теплокровные (гомойотермные): А. Оседлые: 1) деятельные весь год; 2) деятельные часть года: а) летоспящие, б) зимоспящие. Б. Сезонные: 1) гнездящиеся, 2) зимние, 3) летние, 4) пролетные.

По способам передвижения в различной среде обитания выделяются такие жизненные формы:

I. Плавающие формы.

1. Чисто водные: а) нектон; б) планктон; в) добывающие из воды лишь пищу.

2. Полуводные: а) ныряющие; б) неныряющие; в) добывающие из воды только пищу.

II. Роющие формы.

1. Абсолютные землерои (всю жизнь проводят под землей).

2. Относительные землерои (выходят на поверхность земли).

III. Наземные формы.

1. Не делающие нор: а) бегающие; б) прыгающие; в) ползающие.

2. Делающие норы: а) бегающие; б) прыгающие; в) ползающие.

3. Животные скал.

IV. Древесные, лазающие формы: а) не сходящие с деревьев; б) лишь лазающие по деревьям.

V. Воздушные формы: а) добывающие пищу в воздухе;

б) высматривающие ее с воздуха.

По типу питания Д. Кашкаров выделяет растительноядных, всеядных, хищных, могильщиков (трупоядов); по месту размножения - размножающихся под землей, на поверхности земли, в ярусах трав, в кустарниках, на деревьях.

Жизненные формы животных выделяют по разным признакам и для разных систематических групп (млекопитающих, птиц, насекомых). Например, А.М. Формозов выделяет следующие типы жизненных форм млекопитающих в связи с их передвижением в разных средах:

1) наземные, 2) подземные (землерои), 3) древесные, 4) воздушные, 5) водные.

Среди жизненных форм птиц по типу их местообитания и передвижению при добывании пищи выделяют птиц: 1) древесной растительности, 2) открытых пространств суши, 3) болот и отмелей, 4) водных пространств.

Известный энтомолог В.В. Яхонтов предложил разные категории жизненных форм насекомых относительно среды обитания:

1) геобионты - обитатели почвы;

2) эпигеобионты - обитатели открытых участков почвы;

3) герпетобионты - живущие на поверхности почвы под опавшей листвой (в подстилке);

4) хортобионты - обитатели травяного покрова;

5) тамнобионты и дендробионты - обитатели кустарников и деревьев;

6) ксилобионты - обитатели древесины;

7) гидробионты - водные насекомые.

Анализ жизненных форм животных и растений позволяет судить об особенностях среды обитания и путях приспособительных изменений организмов -адаптациях (лат. adaptatio - приспособление). Адаптации живых существ обеспечивают возможность выживания в определенных условиях. Жизненная форма - одна из адаптации живых существ к комплексу условий жизни.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|