- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Рис. 1. Виды тектонических деформаций: а-в — горные породы

ББ-201 Никитина Александра

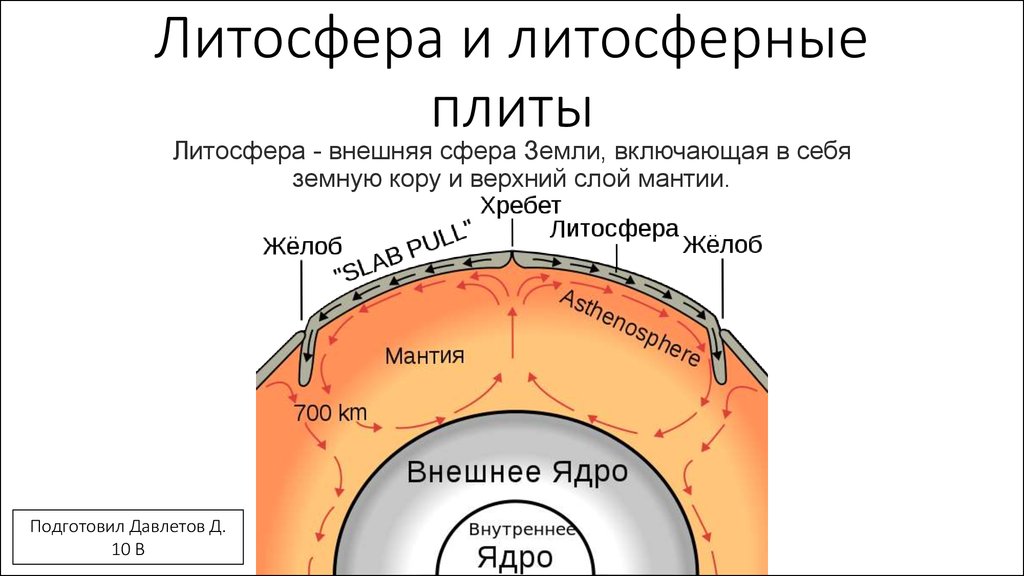

1.Литосферные плиты, понятие, карта, история.

Литосферные плиты - это крупные блоки земной коры и части верхней мантии, из которых сложена литосфера.

Литосфера сложена из крупных блоков, называемых литосферными плитами. Литосферные блоки в поперечнике составляют 1-10 000 км, а толщина их варьируется от 60 до 100 км. Большая часть литосферных блоков включает в себя как материковую земную кору, так и океаническую. Хотя бывают случаи, когда литосферная плита состоит исключительно из океанической коры (Тихоокеанская плита).

Литосферные плиты состоят из сильно смятых в складки магматических, метаморфизированных и гранитных пород, лежащих у основания, и 3-4 километрового слоя осадочных пород сверху.

В основе каждого материка лежит одна или несколько древних платформ, вдоль границы которых проходит цепь горных хребтов. Внутри платформы рельеф обычно представлен плоскими равнинами с отдельными горными хребтами.

Границы литосферных плит отличаются высокой тектонической, сейсмической и вулканической активностью. Очертания литосферных плит постоянно меняются. Крупные раскалываются, мелкие спаиваются между собой. Некоторые плиты могут утонуть в мантии Земли.

Основные литосферные плиты Земли.

Большая часть земной поверхности, около 90%, покрыта 14 основными литосферными плитами. Это:

Австралийская плита, Антарктическая плита, Аравийский субконтинент, Африканская плита, Евразийская плита, Индостанская плита, Плита Кокос, Плита Наска, Тихоокеанская плита, Плита Скотия, Северо-Американская плита, Карибская плита, Южно-Американская плита, Филиппинская плита.

Движение литосферы Земли.

Литосферные плиты подвижны. Их перемещение по поверхности астеносферы происходит под влиянием конвективных течений в мантии. Отдельные литосферные плиты могут расходиться, сближаться или скользить друг относительно друга. В первом случае между плитами возникают зоны растяжения с трещинами вдоль границ плит, во втором — зоны сжатия, сопровождаемые надвиганием одной плиты на другую (надвигание — обдукция; поддвигание — субдукция), в третьем — сдвиговые зоны — разломы, вдоль которых происходит скольжение соседних плит.

В местах схождения континентальных плит происходит их столкновение, образуются горные пояса. Так возникла, например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плиты горная система Гималаи.

При взаимодействии континентальной и океанической плит, плита с океанической земной корой пододвигается под плиту с континентальной земной корой

В результате столкновения континентальной и океанической литосферных плит образуются глубоководные желоба и островные дуги.

Расхождение литосферных плит и образование в результате этого земной коры океанического типа показано.

Для осевых зон срединно-океанических хребтов характерны рифты (от англ. rift - расщелина, трещина, разлом) — крупная линейная тектоническая структура земной коры протяженностью в сотни, тысячи, шириной в десятки, а иногда и сотни километров, образовавшаяся главным образом при горизонтальном растяжении коры . Очень крупные рифты называются рифтовыми поясами, зонами или системами.

Так как литосферная плита представляет собой единую пластину, то каждый ее разлом — это источник сейсмической активности и вулканизма. Эти источники сосредоточены в пределах сравнительно узких зон, вдоль которых происходят взаимные перемещения и трения смежных плит. Эти зоны получили название сейсмических поясов. Рифы, срединно-океанические хребты и глубоководные желоба являются подвижными областями Земли и располагаются на границах литосферных плит. Это свидетельствует о том, что процесс формирования земной коры в этих зонах в настоящее время происходит очень интенсивно.

Теория дрейфа материков

Теория литосферных плит берет свое начало из теории дрейфа материков. Еще в XIX в. многие географы отмечали, что при взгляде на карту можно заметить, что берега Африки и Южной Америки при сближении кажутся совместимыми.

2.Тектонические движения литосферных плит

Тектоника плит — современное научное представление о строении и движении литосферы, согласно которому земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении друг относительно друга.

Теория тектоники плит объясняет возникновение землетрясений, вулканическую деятельность и процессы горообразования

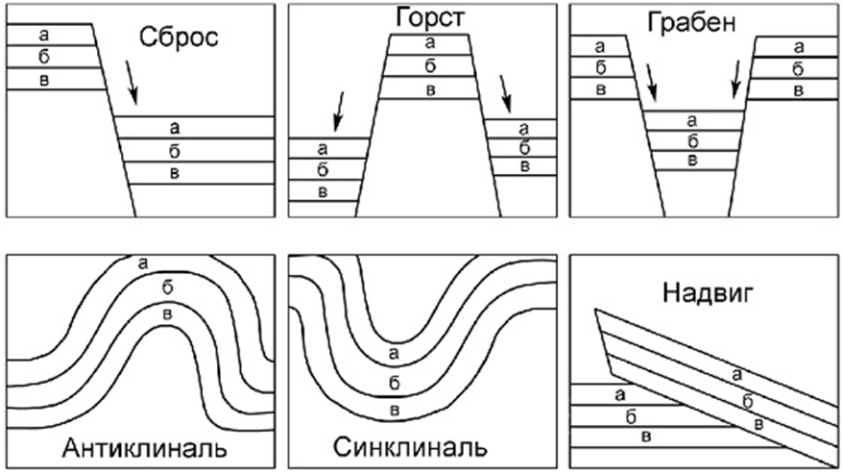

Рис. 1. Виды тектонических деформаций: а-в — горные породы

Складки образуются в породах, обладающих некоторой пластичностью.

Простейший вид складок — это антиклиналь — выпуклая складка, в ядре которой залегают наиболее древние породы — и синклиналь — вогнутая складка с молодым ядром.

В земной коре антиклинали всегда переходят в синклинали, и поэтому эти складки всегда имеют общее крыло. В этом крыле все слои примерно одинаково наклонены к горизонту. Это моноклинальное окончание складок.

Разлом земной коры происходит в том случае, если породы потеряли пластичность (приобрели жесткость) и части слоев смешаются по плоскости разлома. При смещении вниз образуется сброс, вверх - взброс, при смешении под очень малым углом наклона к горизонту - поддвиг и надвиг. В потерявших пластичность жестких породах тектонические движения создают разрывные структуры, простейшими из которых являются горсты и грабены.

Складчатые структуры после потери пластичности слагающими их горными породами могут быть разорваны сбросами (взбросами). В результате в земной коре возникают антиклинальные и синклинальные нарушенные структуры.

Эпейрогенические движения – медленные вековые поднятия и опускания земной коры, не вызывающие изменения первичного залегания пластов. Эти вертикальные движения имеют колебательный характер и обратимы, т.е. поднятие может сменится опусканием. Среди этих движений различают:

- Современные, которые зафиксированы в памяти человека и их можно измерить инструментально путем проведения повторного нивелирования. Скорость современных колебательных движений в среднем не превышает 1-2 см/год, а в горных районах она может достигать и 20 см/год.

- Неотектонические движения – это движения за неоген-четвертичное время (25 млн. лет). Принципиально они ничем не отличаются от современных движений. Неотектонические движения зафиксированы в современном рельефе и главный метод их изучения – геоморфологический. Скорость их движения на порядок меньше, в горных районах – 1 см/год; на равнинах – 1 мм/год.

- Древние медленные вертикальные движения зафиксированы в разрезах осадочных пород. Причем мощность накопившихся осадков рассматривается как мера тектонического опускания за время накопления осадка, а сама слоистость и их ритмичность – показатели колебательных движений. Скорость древних колебательных движений по оценке ученых меньше 0.001 мм/год.

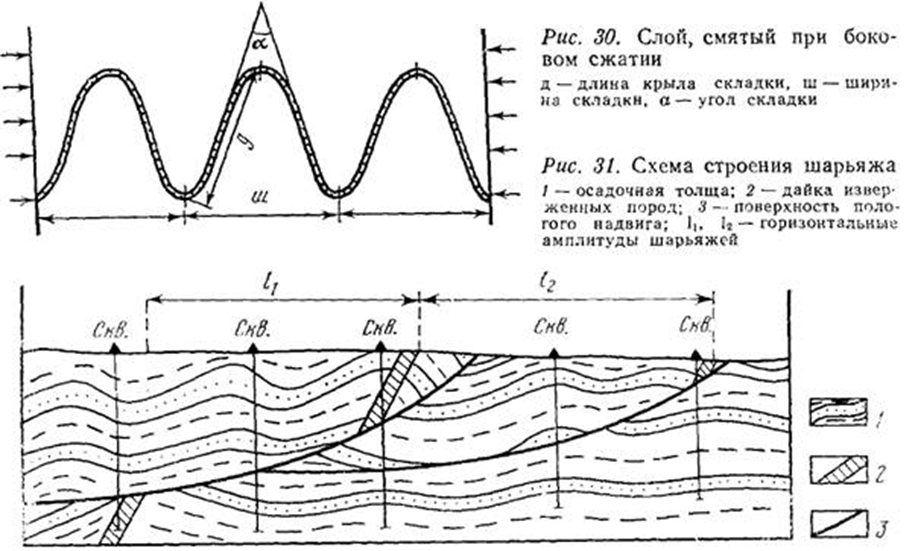

Горизонтальные движения выявляются на основе анализа пологих надвиговых структур — шарьяжей, а также сдвиговых структур. Если удается точно установить горизонтальную амплитуду шарьяжа (рис. 31), можно с уверенностью говорить о сокращении первоначальной поверхности и а величину этой амплитуды.

Орогенические движения происходят в двух направлениях – горизонтальном и вертикальном. Первое приводит к смятию пород и образованию складок и надвигов, т.е. к сокращению земной поверхности. Вертикальные движения приводят к поднятию области проявления складкобразования и, нередко, возникновению горных сооружений. Орогенические движения протекают значительно быстрее, чем колебательные. Они сопровождаются активным эффузивным и интрузивным магматизмом, а также метаморфизмом. В последние десятилетия эти движения объясняют столкновением крупных литосферных плит, которые перемещаются в горизонтальном направлении по астеносферному слою верхней мантии.

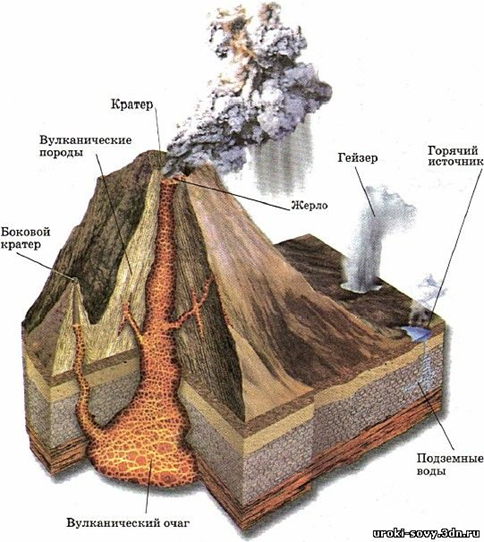

3.Вулканы

Вулканы — геологические образования на поверхности земной коры, где магма выходит на поверхность, образуя лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы и пирокластические потоки).

Во время извержения вулкана по трещинам в земной коре на поверхность выходит магма, образующая лаву, вулканические газы, пепел, вулканические камни и пирокластические потоки. Несмотря на опасность, которую представляют для человека эти могучие природные объекты, именно благодаря исследованиям магмы, лавы и других продуктов вулканической деятельности нам удалось получить знания об устройстве, составе и свойствах литосферы.

Во время извержения вулкана по трещинам в земной коре на поверхность выходит магма, образующая лаву, вулканические газы, пепел, вулканические камни и пирокластические потоки. Несмотря на опасность, которую представляют для человека эти могучие природные объекты, именно благодаря исследованиям магмы, лавы и других продуктов вулканической деятельности нам удалось получить знания об устройстве, составе и свойствах литосферы.

Считается, что благодаря извержениям вулканов на нашей планете смогли появиться белковые формы жизни: извержения высвобождали диоксид углерода и другие, необходимые для формирования атмосферы, газы. А вулканический пепел, оседая, становился отличным удобрением для растений благодаря содержащимся в нем калию, магнию и фосфору.

Неоценимо важна роль вулканов в регуляции климата на Земле: наша планета во время извержения охлаждается, что во многом спасает нас от последствий глобального потепления.

Вулканы отличаются от остальных гор не только составом, но и строгими внешними очертаниями. От кратеров на вершине вулканов вниз тянутся глубокие узкие овраги, образованные потоками воды. Существуют также целые вулканические горы, сформированные несколькими рядом расположенными вулканами и продуктами их извержений.

Тефра (пепел) — собирательный термин для отложений материала, выброшенного в воздух вулканом и затем осевшего на землю.

В зависимости от степени вулканической активности различают:

· Действующие

· условно активные

· потухшие

(«спящие») вулканы. Деление вулканов по активности весьма условно. Известны случаи, когда вулканы, считавшиеся потухшими, начинали проявлять сейсмическую активность и даже извергаться.

В зависимости от формы вулканы различают

1. Стратовулканы – классические «огненные горы» или вулканы центрального типа конусообразной формы с кратером на вершине.

2. Вулканические расщелины или трещины – разломы в земной коре, через которые выходит на поверхность лава.

3. Кальдеры– впадины, вулканические котлы, образовавшиеся вследствие провала вулканической вершины.

4. Щитовые – называются так из-за большой текучести лавы, которая, протекая на многие километры широкими потоками, образует подобие щита.

5. Лавовые купола – образованы скоплением вязкой лавы над жерлом.

6. Шлаковые или тефровые конусы – имеют форму усеченного конуса, состоят из рыхлых материалов (пепел, вулканические камни, глыбы и т.д.).

7. Сложные вулканы – структуры имеющая несколько вершин и кратеров.

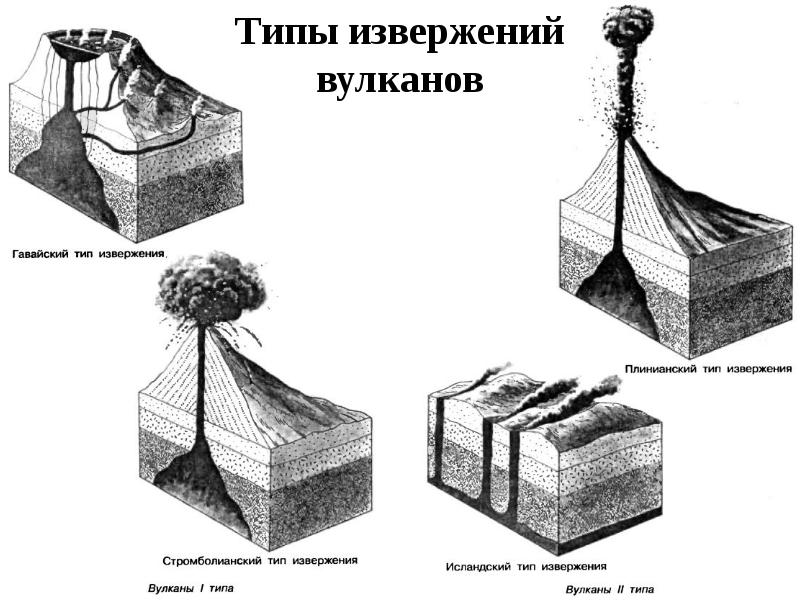

В зависимости от вязкости лав, состава и количества продуктов извержения выделяют 4 основных типа извержения вулканов:

1) Эффузивный или гавайский тип – относительно спокойное извержение лавы, образовавшейся в кратерах. Выходящие при извержении газы образуют лавовые фонтаны из капель, нитей и комков жидкой лавы.

2) Плинианский тип – извержения являются мощные, нередко внезапные взрывы, сопровождающиеся выбросами огромного количества тефры, образующей пемзовые и пепловые потоки. Плинианские извержения опасны, так как происходят внезапно, часто без предварительных предвещающих событий.

3) Пелейский тип – характеризуется образованием грандиозных раскалённых облачных лавин (эруптивное облако или «палящая туча»), а также ростом экструзивных куполов чрезвычайно вязкой лавы. Эруптивные облака в виде конвективной колонны с хорошо развитой турбулентностью являются источником инфразвуковых и длинноволновых возмущений в атмосфере.

4) Газовый, или фреатический, тип извержений при котором выбрасываются в воздух обломки твёрдых, древних пород (новая магма не извергается), обусловлен либо магматическими газами, либо связан с перегретыми грунтовыми водами.

5) Подлёдный тип извержений относят к вулканам, расположенным подо льдом или ледником. Такие извержения могут вызвать опасные наводнения, лахары и шаровую лаву. Всего пять извержений такого типа наблюдалось до настоящего времени.

6) Смешанный или стромболианский тип – обильный выход лавы, сопровождающийся небольшими взрывами с выбросами кусков шлака и вулканических бомб.

7) Гидроэксплазивный тип – характерен для подводных вулканов на мелководье, сопровождается большим количеством пара, выделяющегося при контакте магмы с водой.

Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо

Огненное кольцо представляет собой зону(дугу, состоящую из гор, вулканов и океанических желобов)с интенсивной вулканической и сейсмической (землетрясение) активностью, которая простирается по периметру Тихого океана. Этот огненный пояс состоит из 452 неактивных и активных вулканов (более 75% вулканов мира) и также отвечает за 90% землетрясений на нашей планете.

Огненное кольцо было сформировано тектоникой плит. Взаимодействия между Тихоокеанской плитой и ее окружающими тектоническими плитами создают огромное количество энергии, которая, в свою очередь, легко расплавляет горные породы в магму. Затем эта магма поднимается на поверхность как лава и образует вулканы.

Извержение вулкана Пинатубо в 1991 году является крупнейшим в мире с 1912 года

4. Землетрясения

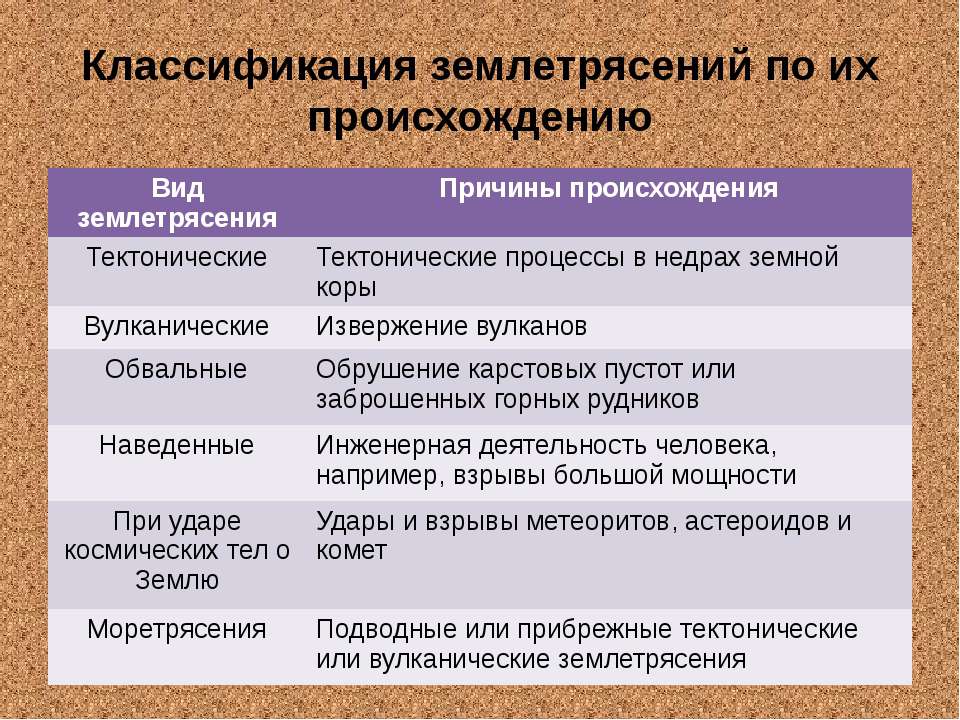

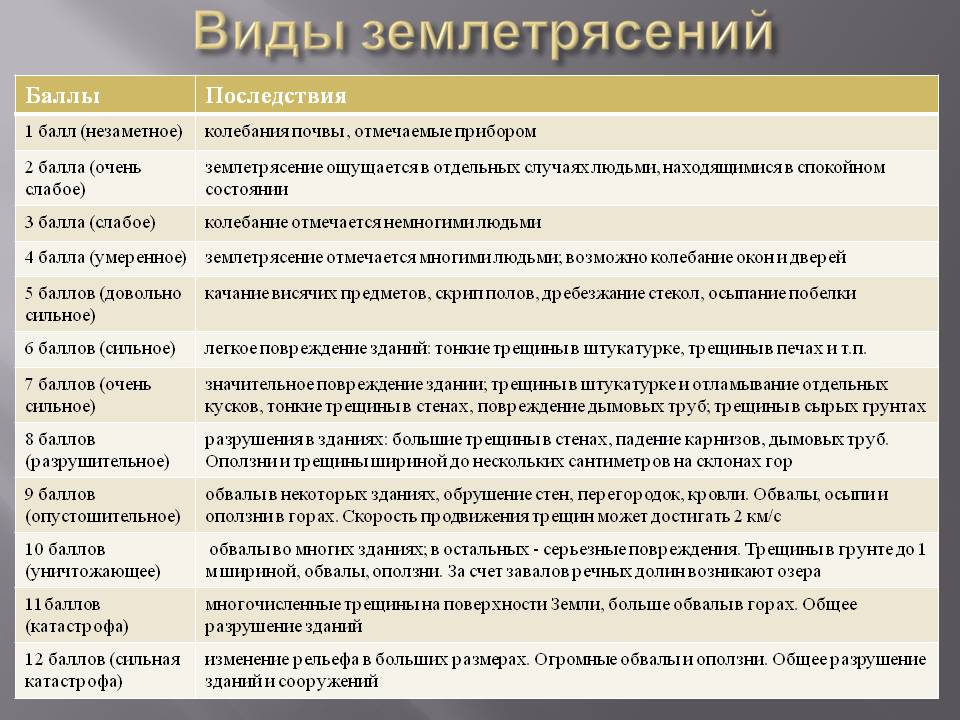

Землетрясение - это колебание земной поверхности при прохождении волн от подземного источника энергии  .

.

Сейсмические явления - это те, что связаны с землетрясениями, а именно сейсмические волны, сейсмические приборы (сейсмографы), записи сейсмических колебаний (сейсмограммы), сейсмические станции и т.д. Сейсмология - это часть более широкой науки - геофизики, возникшей как пересечение и связующее звено двух более старых наук - геологии и физики.

Магнитуда характеризует величину и мощность землетрясения в его очаге, т. е. в глубине земли, и вычисляется на основании измерений сейсмических колебаний на сейсмических станциях. Магнитуда по шкале Рихтера находится в пределах от 0 до 9 , является безразмерной величиной. Разрушительными оказываются землетрясения, начиная с магнитуды 5,5.

В зависимости от глубины очага, землетрясения подразделяют на:

- нормальные (при глубине до 70 км.)

- промежуточные (70-300 км.)

- глубокофокусные (более 300 (ок.700) км).

Распространенность землетрясений.

В качестве возможной основы прогноза принят целый ряд признаков. Наиболее важны и надежны из них следующие:

-статистические методы,

-выделение сейсмически активных зон, которые долго не испытывали землетрясения,

-изучение быстрых смещений земной коры,

-исследование изменений соотношений скорости продольных и поперечных волн,

-изменения магнитного поля и электропроводности горных пород,

-изменения в составе газов, поступающих из глубин,

-регистрация предваряющих толчков «форшоков»,

-исследование распределения очагов во времени и пространстве.

Статистические методы основаны на анализе сейсмологической истории района: данных о числе, размерах и частоте повторения землетрясений. Предполагая, что сейсмичность района не меняется с течением времени, можно по этим данным оценить вероятность будущих землетрясений. Чем длиннее период времени, за который имеем сведения о землетрясениях, тем точнее будет прогноз. В Калифорнии сведения о землетрясениях собраны примерно за 200 лет, а в Китае имеются данные более чем за 2000 лет.

Некоторым сильным землетрясениям предшествуют форштоки. Установлена последовательность событий, предшествовавших нескольким сильным землетрясениям. Во-первых, это тесно сгруппированная серия толчков примерно равной магнитуды, которая называется «предваряющим роем». За ним следует период, названный «предваряющим

перерывом», в течение которого нигде в окрестностях сейсмических толчков не наблюдается. Затем следует «главное землетрясение», сила которого зависит от величины роя землетрясений и продолжительности перерыва.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|