- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Корень. Функции корня. Зоны корня

Корень

Корень – один из вегетативных органов растения. Его основная функция – поглощение почвенной воды с растворёнными в ней минеральными веществами.

Функции корня

Кроме питательной функции, корень выполняет и другие:

- закрепление растения в почве;

- сохранение питательных веществ;

- вегетативное размножение;

- синтез некоторых веществ;

- взаимодействие с другими корнями, бактериями, грибами.

У многих растений видоизменённые корни выполняют дополнительные функции. Например, дыхательные корни болотных растений поднимаются над водой, чтобы проводить воздух в глубоко погружённые части растения.

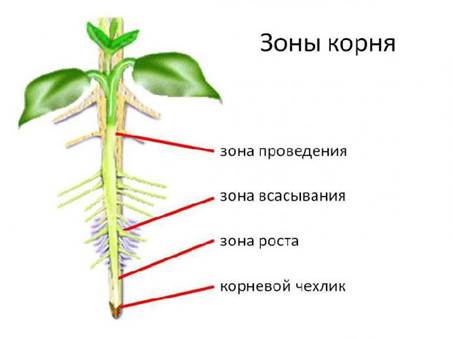

Зоны корня

Строение корня по всей его длине не одинаково. Корень имеет участки с различным строением и выполняющие разные функции. Эти участки называются зонами:

- деления;

- роста;

- поглощения;

- проведения

.

Рис. 1. Схема зоны корня.

Зона деления сложена мелкими клетками верхушечной меристемы, которые не растут, а только размножаются. Снаружи зона деления прикрыта клетками корневого чехлика.

В зоне роста клетки перестают делиться и сильно вытягиваются. Они также наполняются водой и образуют крупные вакуоли.

Зона поглощения характеризуется наличием большого количества корневых волосков (являются клеточными выростами). Здесь происходит поглощение воды.

Корневые волоски плотно сцепляются с почвой, поэтому клетки зоны поглощения не передвигаются. Но, за счёт непрерывного включения в зону новых клеток со стороны зоны растяжения, вся зона поглощения постоянно перемещается вглубь почвы.

В зоне проведения сосредотачиваются более взрослые клетки, теряющие корневые волоски.

Суммарная длина корней одного тепличного куста ржи оказалась равной 623 км., а суточный прирост всех корней составлял 5 км.

Строение стебля

Стебель — осевая часть побега. Он выполняет различные функции: осевую, проводящую, опорную, запасающую. Внешнее и внутреннее строение стебля обусловлено теми функциями, которые он выполняет в жизни растения.

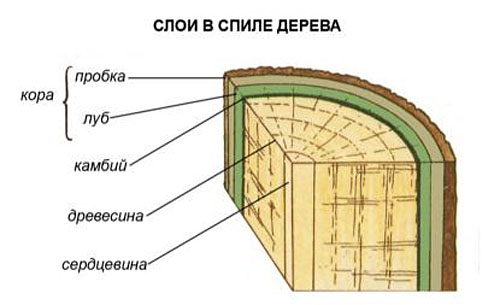

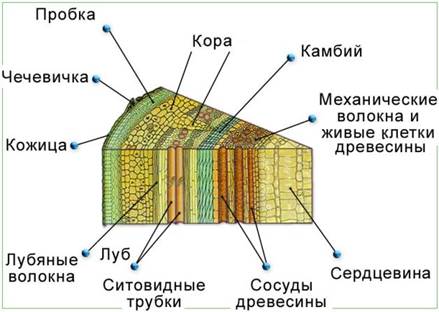

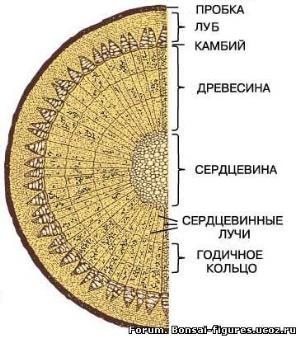

На поперечном срезе ветви или спила дерева легко различить следующие участки: кору, камбий, древесину и сердцевину.

Молодые (однолетние) стебли снаружи покрыты кожицей, которая затем замещается пробкой, состоящей из мёртвых клеток, заполненных воздухом.

Кожицаи пробка — покровные ткани. Они защищают расположенные глубже клетки стебля от излишнего испарения, различных повреждений, от проникновения внутрь атмосферной пыли с микроорганизмами, вызывающими заболевания растений.

В кожице стебля, как и в кожице листа, имеются устьица, через которые происходит газообмен.

В пробке развиваются чечевички — маленькие бугорки с отверстиями, хорошо заметные снаружи (особенно у бузины, дуба и черёмухи).

Чечевички образованы крупными клетками основной ткани с большими межклетниками. Через них осуществляется газообмен.

Под кожицей и пробкой находятся клетки коры, образованные разными тканями. Наружная часть коры представлена слоями клеток покровной и механической тканей с утолщёнными оболочками и тонкостенных клеток основной ткани, которые могут содержать хлорофилл. Внутренний слой коры, в составе которой много клеток проводящей ткани, называют лубом.

В состав луба входят ситовидные трубки, толстостенные лубяные волокна и группы клеток основной ткани.

Ситовидные трубки — это вертикальный ряд вытянутых живых клеток, у которых поперечные стенки пронизаны отверстиями (как у сита), ядра в этих клетках разрушились, а цитоплазма прилегает к оболочке. Это проводящая ткань луба, по которой перемещаются растворы органических веществ.

Лубяные волокна, вытянутые клетки с разрушенным содержимым и одревесневшими стенками, представляют механическую ткань стебля.

Пример:

в стеблях льна, липы и некоторых других растений лубяные волокна развиты особенно хорошо и очень прочны. Из лубяных волокон льна изготавливают льняное полотно, а из лубяных волокон липы — мочало и рогожу.

Плотный, самый широкий слой, лежащий глубже, — это древесина — основная часть стебля. Древесина образована клетками разной формы и величины: механическая и проводящая ткани. Так её прочность обеспечивают узкие тонкостенные и одревесневшие клетки - древесные волокна (механическая ткань). Передвижение воды и растворённых в ней минеральных веществ снизу вверх происходит по сосудам. Сосуды образованы цепочками мёртвых полых клеток и представляют собой полые трубки.

Между корой и древесиной залегает камбий. Он состоит из узких длинных клеток образовательной ткани с тонкими оболочками. Благодаря их делению происходит рост стебля в толщину и образование на нём годичных колец.

В центре стебля находится более рыхлый слой — сердцевина, которая состоит из крупных клеток основной ткани с тонкими оболочками, в которых откладываются запасы питательных веществ. От сердцевины в радиальном направлении через древесину и луб проходят сердцевинные лучи. Они также состоят из клеток основной ткани и выполняют запасающую и проводящую функции.

Вывод. Каждый слой стебля состоит из клеток, разных по форме, размерам и выполняемым функциям.

Пример:

сердцевина хорошо заметна, например, у осины, бузины и некоторых других растений. У берёзы и дуба она очень плотная, и границу с древесиной рассмотреть трудно. У некоторых растений между клетками находятся большие межклеточные пространства. Такая сердцевина очень рыхлая.

Почему образуются годичные кольца — каждый год у дерева вырастает наружный слой древесины в виде кольца, поэтому его и называют годичным. Сосчитав число колец, мы точно узнаем возраст дерева. Каждое годичное кольцо состоит из двух частей: светлой и рыхлой (это внутренняя часть кольца) и более темной и плотной (наружная часть). Эти две части одного и того же кольца образовались в разное время: светлая и более рыхлая — весной и летом; темная — осенью. Зимой в нашем климате дерево не растет. В тропическом климате, где нет зимы, дерево растет все время, и у большинства тропических деревьев нет заметных годичных слоев.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|