- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Главным божеством в этот период становится Зевс, называемый «царем богов и людей». Он победил титанов и Кроноса и стал главой олимпийской общины. Если во многих восточных мифологиях верховное божество практически не имеет недостатков, то Зевс, как и любой

2. Понятие мифа. Современные и античные теории мифа.

Пы. Сы. От лизы- ЕСЛИ ТЫ ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ИЛИ МАЛЬЧИК ТО ТЫ ПОЙДЁШЬ И ПРОЧИТАЕШЬ ВНИМАТЕЛЬНО БОЛЬШУЮ И СЛОЖНУЮ СТАТЬЮ СТЕблина- КАМЕНСКОГОhttp://norroen.info/articles/steblink/myth/theories.html, А ЕСЛИ НЕТ, ТО ВОТ вам МОЯ БЕЗДАрНАЯ ВЫЖИМКА ИЗ НЕЁ.

М. И. Стеблин-Каменский определяет миф как «повествование,

которое там, где оно возникало и бытовало, принималось за правду, как

бы оно ни было неправдоподобно». (можно даже вызубрить, ето из основной литературы, вдруг он оценит на экзамене хахах)

Традиционное же определение мифа принадлежит И. М. Дьяконову.

В широком смысле мифы — это прежде всего «античные, библейские и

другие старинные сказки о сотворении мира и человека, а также рассказы богов и героев — поэтические, иной раз причудливые».

Античные мифы- первые были вошли в систему знаний европейцев, слово «миф» пришло из греческого (перевод- придание, сказание).

Мифы заключают

· историческую память народов,

· философский смысл,

· являются источником познания.

Те, кто изучает мифы, всегда имеет дело не с мифами, а только с тем, что было когда-то мифами, но в результате подстановки современного сознания на место мифического превратилось в вымысел, который осознается как вымысел и поэтому вполне может что-то «значить».

Сущность мифа — то, что пока он был мифом, он принимался за правду, как бы он ни был неправдоподобен, — оставалась непонятой на протяжении всей античности, а также и в новое время вплоть до эпохи романтизма. Непонятым оставалось и то, что возможно творчество, которое подразумевает неосознанное авторство, и что возможны произведения, за которыми не стоит никакой индивидуальный автор.

· ГРЕКИ И ВСЯКИЕ АНТИЧНЫЕ ФИЛОСОФЫ- ЭМПЕДОКЛ В 5 ВЕКЕ ДО Н.Э.- ТРАКТОВАЛИ МИФЫ АЛЛЕГОРИЯМИ ПРИРОДЫ, НРАВОУЧЕНИЙ, ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ В ИХ ИЗНАЧАЛЬНОМ СОЗДАНИИ, ТО ЕСТЬ ИХ КАК БУДТО СНАЧАЛА БЫЛ КАКОЙ ТО СМЫСЛ, А ЕГО КАК БЫ МОДИФИЦИРОВАЛИ И ДЕЛАЛИ МИФОМ.

ТЕ ЖЕ ГРЕКИ- ЭВМЕГЕР И ГЕРОДОТ- ЭВМЕГЕРИЧЕСКИЕ ТОЛКОВАНИЯ, БУДТО МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ И СЮЖЕТЫ ЭТО ПЕРЕДЕЛАННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ И СОБЫТИЯ КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО БЫЛИ.

· В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ- БОКАЧЧО В ГЕНЕАЛОГИИ БОГОВ- ТОЖЕ ЗАНИМАЛСЯ АЛЛЕГОРИЧНЫМ ТОЛКОВАНИЕМ МИФОФ.

· В ЭПОХУ ГУМАНИЗМА- БЭКОН В МУДРОСТИ ДРЕВНИХ- АЛЛЕГОРИИ МОРАЛИ И ФИЛОСОФСКИХ ИСТИН.

· ЭПОХА РОМАНТИЗМА- ОТКРЫТИЕ- НАКОНЕЦ МИФЫ ТОЛКУЮТ КАК «ПРАВДУ»- НО У РОМАНТИКОВ ПРАВДА- ЭТО ПОЭЗЗИЯ, ТО ЕСТЬ ХУДОЖ ТВОРЧЕСТВО, ВЫМЫСЕЛ. ТУТ ЕСТЬ НЮАНСЫ И ПАРАДОКСЫ ИЗ- ЗА ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКИ, ОДНАКО ВСЕ РАВНО КЛЮЧЕВАЯ ЭПОХА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ МИФА, ТК НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ ТЕОРИЙ СТАЛА ОЧЕВИДНА. Шеллинг- «Философия мифологии»- развил грандиозную, но совершенно фантастическую концепцию происхождения всякой мифологии из абсолютного тождества божества, т. е. из монотеизма, он вместе с тем был первым, кто отверг понимание мифологии как поэтического или философского вымысла. Он настаивал на необходимости понимания мифологии «изнутри», т. е. как самостоятельного мира, который должен быть понят в соответствии с его собственными внутренними законами.

Кассирер- аналогия мифа с языком- приобретает смысл только в той мере, в какой миф перестает быть в собственном смысле слова мифом.

Вундт, известный немецкий психолог и философ: миф и символ, говорит он, это начало и конец религиозного развития, ибо пока миф жив, он — действительность, а не символ религиозной идеи. ПО ФАКТУ романтики просто вчитывали в древние мифы свое собственное восприятие, подставляли сознание поэта-романтика на место древнего сознания. Их толкования мифов и были в сущности вовсе не толкованиями, а просто поэтическими описаниями природы с помощью мифов.

· ПОСЛЕ РОМАНТИКОВ- ПОЭТОВ ПОЯВИЛИСЬ УЧЕНЫЕ- НАТУРМИФОЛОГИ- стали толковать мифы как поэтические описания природы, а древних богов как олицетворения небесных светил, то эти толкования были, как правило, просто бездарной поэзией, выдаваемой за науку. Наибольшее распространение в Германии. БЫЛА СОЛЯРНАЯ (ВСЕ МИФЫ ТИПО СВЯЗАНЫ С СОЛНЦЕМ, ДАФНА ЭТО ЗАРЯ А АППОЛОН ЭТО СОЛНЦЕ И ТИПО ЗАРЯ ВОТ ОН БЕДИТ ЗА НЕЙ СОЛНЦЕ НАСТУПАЕТ, А ДАФНА КАК ЗАРЯ УХОДИТ В ЗЕМЛЮ И ВЫРАСТАЕТ ИЗ НЕЕ ЛАВРОМ) И ЛУНАРНАЯ (ТИПО ВСЕ МИФЫ СВЯЗАНЫ С ЛУНОЙ что Пенелопа со своими женихами — это луна среди звезд; Гиацинт, убитый Аполлоном, — это луна, затемненная солнцем; ящик Пандоры — «лунный ящик» и т. д. и т. п. )ВЕТВИ ШКОЛЫ. САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ СОЛЯРНЫЙ Макс Мюллер- ОН сочетает натурмифологическое толкование с теорией, согласно которой миф — это своего рода болезнь языка (Мюллер был очень эрудированным лингвистом и переносил лингвистические методы в науку о мифах). Картины природы и мюллеровских толкованиях мифов получались всегда вполне благопристойными, но довольно однообразными.

· ПОСЛЕ НАТУРМИФОЛОГОВ ПРОСТО МИФОЛОГИ КОТОРЫЕ СЧИТАЛИ ЧТО МИФЫ МОГУТ «ЗНАЧИТЬ» ЧТО УГОДНО(не только небесные тела или явления природы, но и те или иные качества, силы, идеи и вообще все что угодно, например тот или иной социальный статус.), тем самым игнорируя то, что пока миф был мифом в собственном смысле слова, его персонажи были просто реальностями, а не обозначениями каких-то реальностей.

· ПОТОМ БЫЛИ СТРУКТУРАЛИСТЫ- ГЛАВНЫЙ ЛЕВИ СТРОСС- ниже.

Короч в статье которая очень странно изложена последовательность, тк автор два раза начинает таймлайн, он сейчас снова вернулся к античности, чтобы начать разговор о сравнительном методе. Странно это конечно, но я не знаю что делать, поэтому пусть тут тож будет так.

o ГЕРОДОТ ( Посейдон из Ливии, Вакх — из Египта и т. д. )ЗАЛОЖИЛ основы сравнительного метода в мифологии. Т.е. Толкование мифов издавна заключалось не только в попытках установить, что данный миф значит, но также и в попытках найти параллель к нему в мифологии другого народа и установить, откуда этот миф или этот мотив мог быть заимствован.

o ИЗ сравнительного метода-ПАНВАВИЛОНСКАЯ ТЕОРИЯ-основой мифов всего мира послужили космогония и астрономия вавилонян, особенно их звездные мифы (панвавилонисты сочетали сравнительный метод с натурмифологией).

o ОТТУДА ЖЕ ТЕОРИЯ СУФУСА БЮГГЕ, крупнейшего норвежского учёного, была очень популярна ввиду его невероятной эрудиции. Его теория происхождения эддических мифов из различных христианских и позднеантичных повествований, якобы усвоенных викингами во время их походов на Британские острова, имела большой успех, и ее абсурдность далеко не сразу была замечена (теория Бюгге предполагала, как потом стало ясно, что викинги, ворвавшись в тот или иной монастырь, сразу же, вместо того чтобы заняться грабежом, бросались в монастырский скрипторий и там взахлеб читали латинские рукописи редчайших памятников и потом сочиняли мифы, в которых использовали приобретенную эрудицию).

o ОБРЯДОВАЯ ТЕОРИЯ- представления, что мифы — это примитивная наука, что их основная функция — объяснительная и что, в частности, есть мифы, которые придуманы для объяснения обряда - вылилась из «Золотой ветви» Фрейзера. Изучение мифов и обрядов культурно отсталых народов показало, что дело обстоит гораздо сложнее, чем это предполагает обрядовая теория мифа. ТАК ЧТО НЕСОСТОЯЛАСЬ ПОТОМУ ЧТО АБСУРДНА ИДЕЯ ПЕРВИЧНОСТИ ОБРЯДА К МИФУ

o ФРЕЙД ТОЛКОВАЛ МИФЫ КАК СИМВОЛЫ. Однажды, предполагает Фрейд, сыновья старого самца, изгнавшего их из первобытного стада и завладевшего всеми самками, восстали против своего отца и съели его, но потом их стали мучить угрызения совести. Чтобы устранить соперничество между собой, они установили табу на кровосмешение (так возникла мораль!). Они отождествили своего отца с тотемным животным, почитали это животное как бога и поедали его мясо только на торжественных пирах-поминках (так возникла религия!). НУ ТУТ ЯСНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ ЭТО ПРОСТ ОСТРОУМНО

o ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ФРЕЙДА Мифы стали понимать как «массовые сновидения», как выражение «коллективного подсознательного». Миф — это «сохранившийся фрагмент детской психической жизни народа, а сновидение — это миф индивидуума».

o ПО ЮНГУ- Психология современного человека — это его «индивидуальная мифология», а мифология — это «коллективная психология». ОН СЧИТАЛ ЧТО ЛЮДИ ВРОЖДЁННО САМИ СОЗДАЮТ ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ- АРХЕТИПЫ. Так, архетип «божественная дева» (Юнг называет его также «Кора» по одному из имен греческой богини Персефоны, дочери Деметры) может выступать в облике девушки, девушки-матери, танцовщицы, менады, нимфы, сирены, кошки, змеи, медведя, крокодила, саламандры, ящерицы и т. д. Архетип этот выражает что-то в подсознательном женщины, но он встречается также в мифах. СМЫСЛ АРХЕТИПА ЗАВИСИТ ОТ КОНТЕКСТА, ПОЭТОМУ САМЫМ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЦЕЛЬ КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ ЛИЧНОСТИ

o СТРУКТУРАЛИЗМ в изучении мифов разработал с большим талантом французский этнограф Клод Леви-Стросс. Структура мифа это и есть его содержание По его мнению, миф — это совокупность всех его вариантов. Миф может быть разложен на несколько «кодов». Например, выделяется «кулинарный код» мифа, т. е. то, что в мифе говорится о приготовлении или потреблении пищи. Подобным же образом могут быть выделены «социологический», «космологический», «астрономический», «этический» и разные другие коды. ОН ОДНОВРЕМЕННО ПРОВОДИТ АНАЛОГИЮ СТРУКТУРЫ В ЯЗЫКОЗНАНИИ И СТРУКТУРОЙ МИФА И ОДНОВРЕМЕННО ОПРОВЕРГАЕТ АНАЛОГИЮ МИФА И ЯЗЫКА. ОН ВООБЩЕ СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТ СТО РАЗ. ТО СТРУКТУРА МИФА ЕСТЬ АЛГЕБРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ, А ПОТОМ ОН ГОВОРИТ ЧТО У ДРЕВНИХ ЛЮДЕ ВООБЩЕ БЫЛА ДРУГАЯ АЛГЕБРА НЕ КАК УНАС И ВООЩЕ НЕ БЫЛО АЛГЕБРЫ ШТО??? НО ТАК И ЕСТЬ КРЧ ГЛАВНОЕ ЧТО СТРУКТУРА И ОН ЕЁ ИЗУЧАЛ И ОБЛИЗЫВАЛ. ЕГО РАБОТА «Мышление дикаря» УПОМИНАЕТ КАК РАЗ ЧТО «мифическое мышление» первобытного человека было совсем не тождественно современному мышлению.

o Леви- Брюлль отстаивал позицию того, что «прелогическое» мышление древних людей в корне отлично от современного. Сущность первобытного мышления Леви-Брюль определял как его «мистичность», т. е. подчиненность вере в сверхъестественные силы. В сущности к этой вере сводится и так называемый «закон сопричастия» (т. е. мистического сопричастия или мистических связей), который, по Леви-Брюлю, — основа первобытного мышления. ЗНАЧЕНИЕ ЕГО РАБОТ ВЕЛИКО ДЛЯ НАУКИ О МИФАХ ТАК КАК ОН КАК РАЗ СТАЛ ОТСТАИВАТЬ ЧТО ПСИХОЛОГИЯ БЫЛА НА ДРУГОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ И ПОЯВЛЕНИЕ МИФОВ РАЗНЫХ НАРОДОВ ОБУСЛОВЛЕНО ТОЙ ОПРЕДЕЛЁННОЙ СТАДИЕЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ.

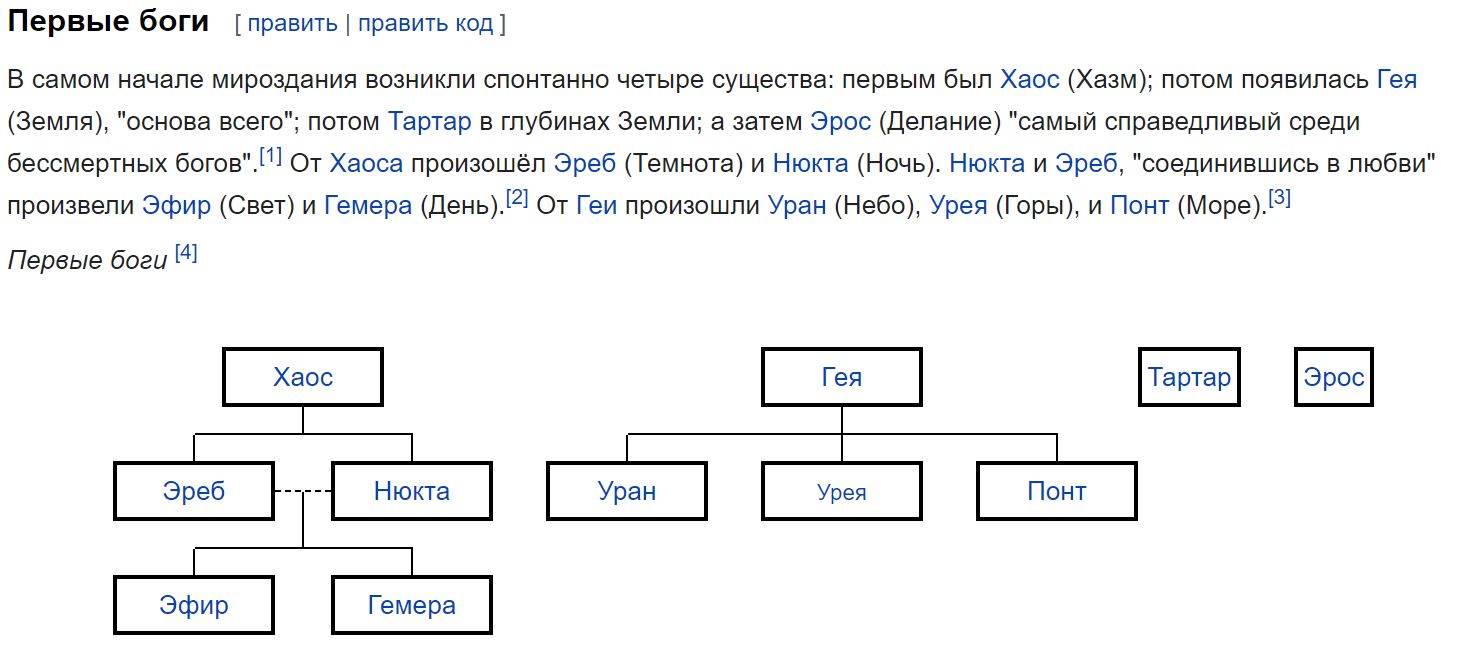

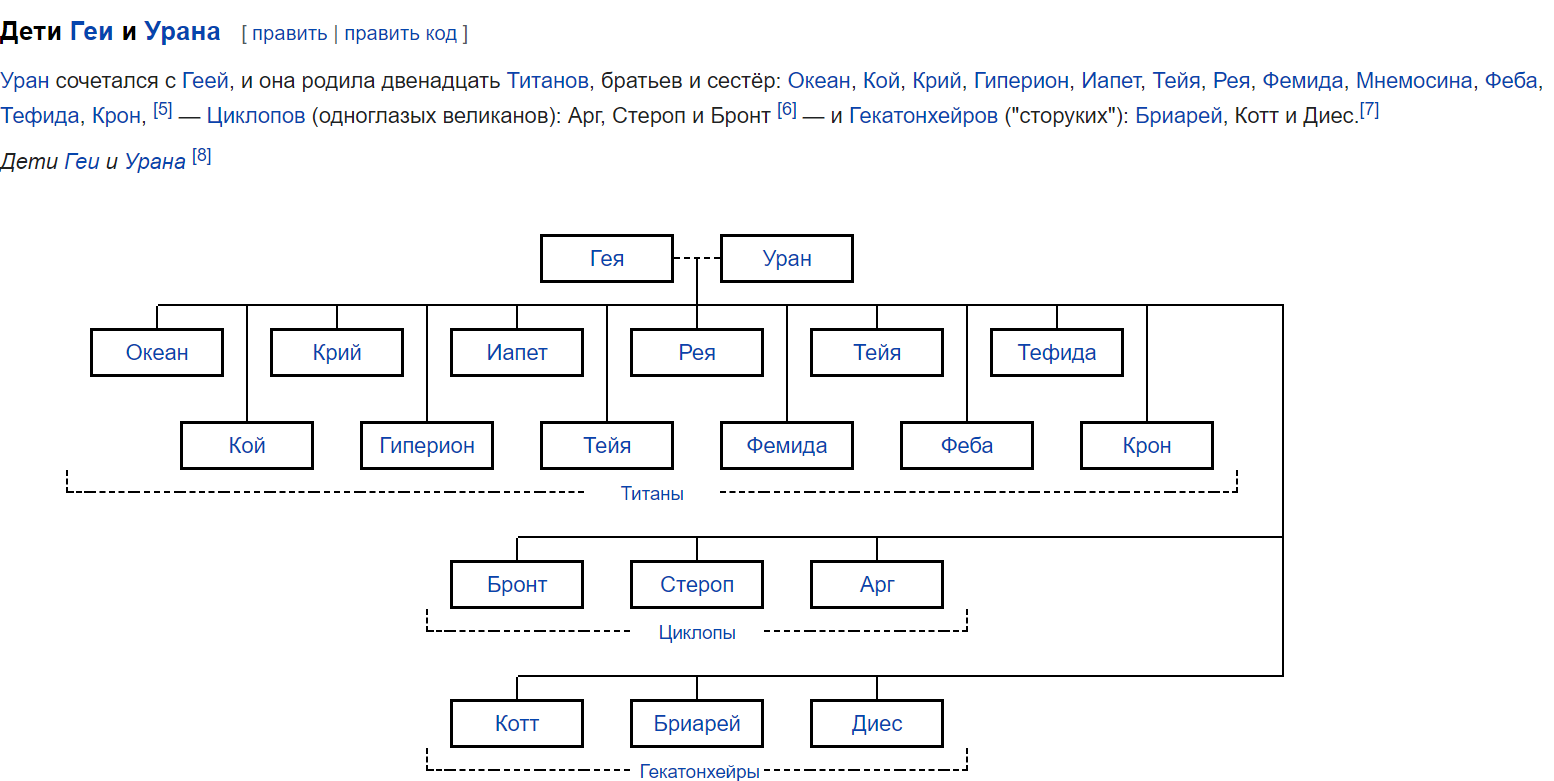

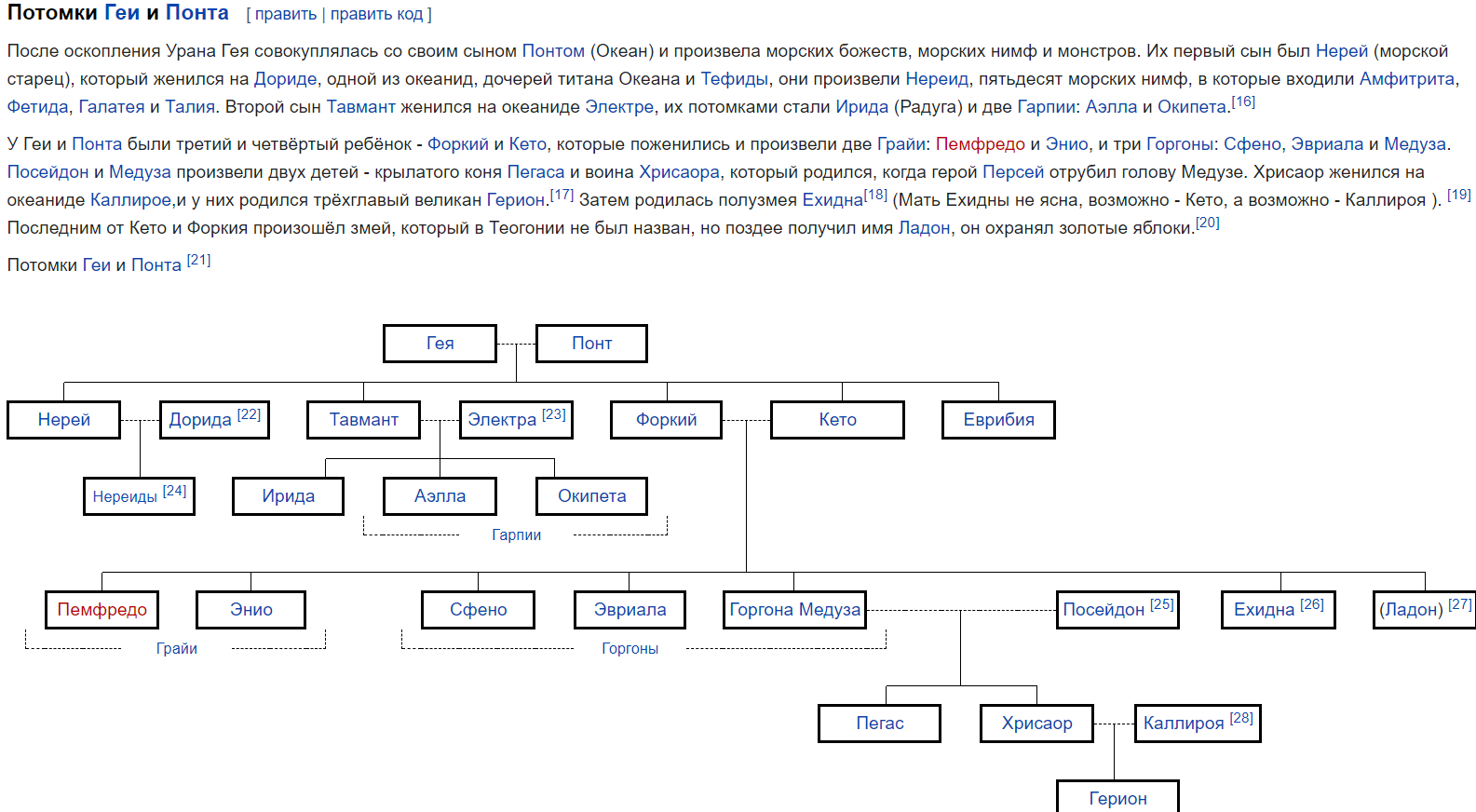

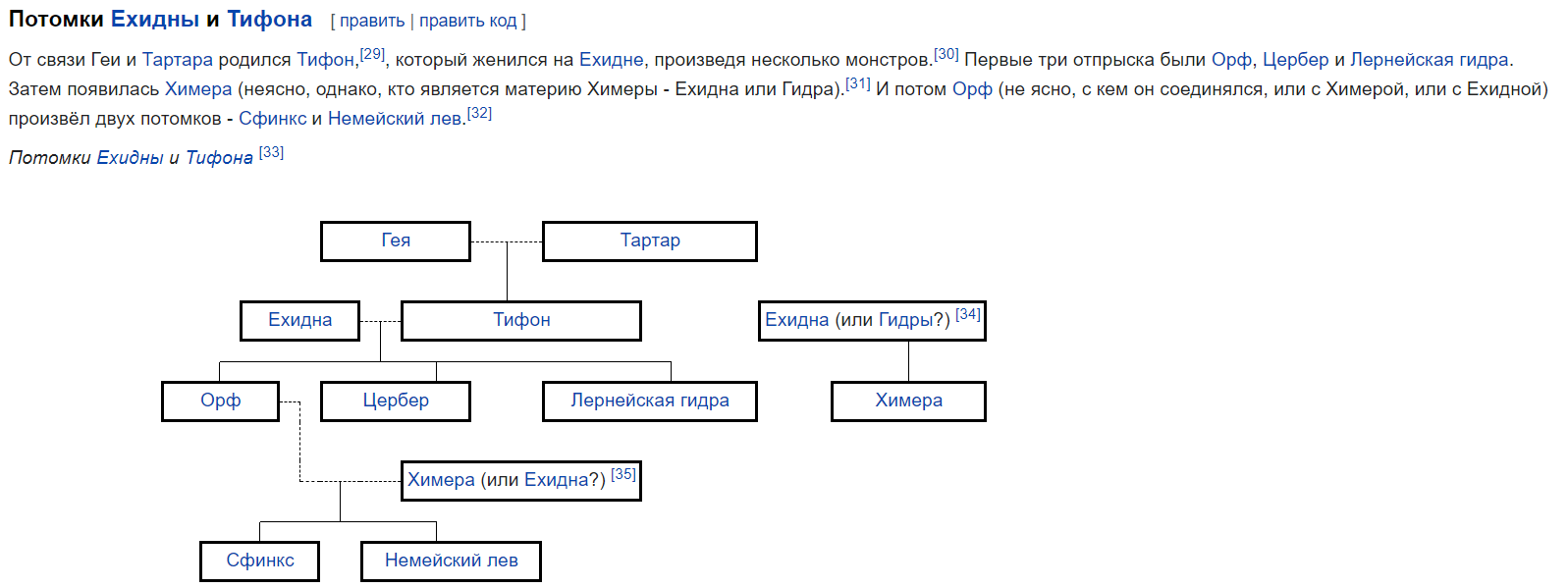

10. Родословные древа богов у Гесиода и его дальнейшее развитие.

Пы. Сы. От лизы. Гесиод написал Теогонию в 8- 7 веках до н.э. Там он как раз эту генеалогию и приводит многослойно. С википедии беру скрины с древами. Во почитайте если вы хорошая девочка или мальчик Лосева (там вступление к самой поэме) http://www.sno.pro1.ru/lib/losev2/31.htm и ещё вот тута http://centant.spbu.ru/sno/lib/tron/1-1-2-2.htm

Теого́ния (греч. Θεογονία, «происхождение богов») — поэтическое сочинение Гесиода (VIII — VII века до н. э.), одна из первых древнегреческих мифологических поэм, ставших известными в европейской литературе.

В нарицательном значении теогония — совокупность верований и воззрений о происхождении и родословии богов.

Краткое содержание такое:

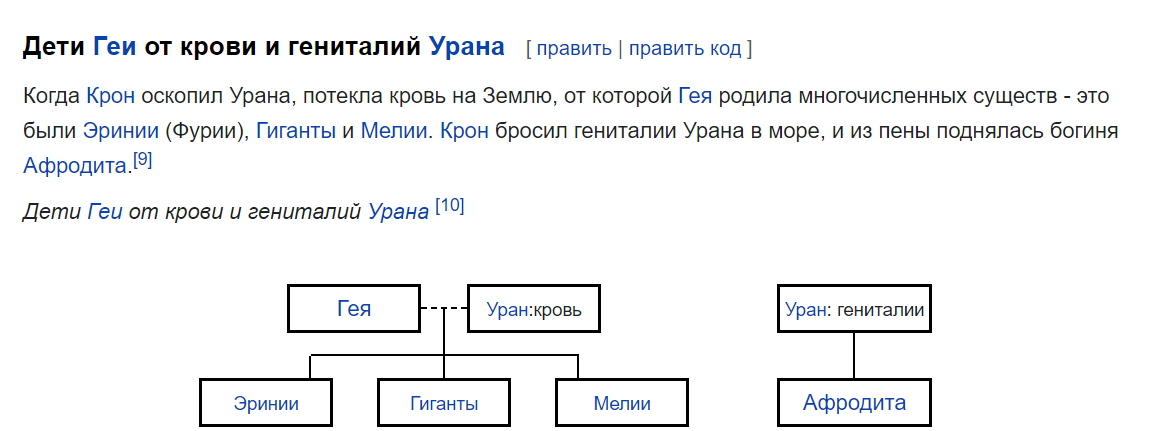

У Гесиода поэма начинается с обращения к музам, затем идёт повествование о зарождении мира, титанах, богах-олимпийцах и о героях. Сначала был Хаос, потом появилась Гея, Тартар и Эрос. Потом от Хаоса рождается Ночь-Нюкта и Мрак-Эреб. Ночь рождает Эфира и Деньот Эреба. Гея же рождает Урана и нимф. От брака Геи с Ураном рождаются первые боги — титаны. Также от этого союза Гея родила циклопов и гекатонхейров.

Уран спрятал своих детей в недрах Земли, Гея же, страдая от этого, просит Крона отсечь детородный орган отца, что он и делает. Из крови Урана родились эринии, гиганты, нимфы. Пока член Урана плавал по морю, вокруг него образовалась пена (и пристала к берегу Кипра), из которой потом появилась Афродита, или Киприда (дочь Кипра). Далее рождаются различные боги, из которых стоит упомянуть мойр (богини судьбы, которые родились до Олимпийцев, а, значит, последние были им подвластны), и т. д. Также появляются различные божества-реки. Далее повествуется о рождении новых богов Реей от Крона: Зевса, Геры, Аида, Посейдона, Деметры, Гестии. Крон, зная, что в соответствии с пророчеством он будет свергнут одним из своих детей, глотает их одного за другим, но самого младшего — Зевса — Гея прячет на острове Крит, а вместо Зевса подкладывает Крону камень.

Затем повествуется о рождении новых богов (Афина, Фебос, Арес и т. д.), о титаномахии и героях, которые должны будут спасти богов от гигантов. Также в «Теогонии» упоминается легенда о ящике Пандоры.

· Элементы эпического стиля.

· Смена общественных укладов в доклассовом обществе (например переход от матриархата к патриархату)

· Борьба старших и младших богов

· Очеловеченные боги эпоса- самые молодые. (которые неочеловеченные, они старше, типа Ночь- Нюкта она не антропологична)

· И родословная богов, и история происхождения мира

· Система мира- показатель созревания философских понятий из мифологии- мифологические образы Хаоса, Земли и Эрота являются предшественниками философских понятий пространства, материи и движения. У Гесиода, однако, они еще в полной мере сохраняют свой мифологический характер. Хаос и Земля — это божественные существа, которые порождают из себя новые существа, в свою очередь вступающие между собой в браки и становящиеся родителями других богов.

· В систему родословной Гесиода входят не только реально почитаемые боги, но и олицетворение тех сил, воздействующих на людей: Труд, Забвение, Голод, Скорби, Битвы, Убийства, Раздоры, Лживые речи и т. п.

· В поэме значительное место занимают сухие перечисления имен, «каталоги» мифологических фигур.

· Подробно описаны переходы власти от поколения к другому.

· В Мифах о старых богах- много архаических грубых черт, например миф о Кроне, оскопляющем своего отца Урана (Небо) и пожирающем собственных детей из боязни потерять владычество.

· Венец повествования- победа Зевс всемогущего блюстителя справедливости- над Титанами и другими чудовищами прошлого. Укрепив свою власть, Зевс берет в жены Метиду (Премудрость), затем Фемиду (Правосудие), которая рождает ему Законность, Справедливость, Мир и богинь судьбы Мойр.

· Вскользь, как перечисление об системе олимпийских богов, вокруг которых было тогда основное мифотворчество и почитание, т.к. для крестьянина Гесиода они стаются чуждыми.( религия Аполлона Дельфийского приобретала аристократическую окраску,

Афина становилась покровительницей ремесленной демократии.- это всё для него «ложь певцов»)

Продолжением «Теогонии» была поэма «Каталог женщин», которая также приписывалась Гесиоду. Дошли до нас лишь отрывки. (сказания о «героинях», «прародительницах», к которым возводили себя греческие роды. Подобно тому, как «Теогония» приводила богов в систему единой родословной, «Каталог» содержал обширную родословную героических родов и являлся как бы сводом героических преданий различных областей Греции. Предания излагались кратко, в порядке перечня, без установления сюжетной связи между ними)

Деятельность Гесиода, как систематизатора мифологии, проникнута теми же тенденциями, что его «Работы и дни». Гесиод не стремится ни к каким реформам в области религиозных и мифологических представлений, он старается упорядочить, закрепить традиционные взгляды на божественный миропорядок, выдвигая на первый план нравственные моменты, отложившиеся в народных преданиях. Однако самое подчеркивание нравственных проблем и стремление к систематическому осмыслению мира свидетельствуют уже о начинающейся ломке традиционного миросозерцания, об идеологическом сдвиге, происходившем в период распада родового общества.

· Гесиод нашел ряд последователей и продолжателей в области как «каталогического», так и чисто «наставительного» эпоса, и его дидактика является предшественницей наставительной лирики и философской поэзии VII — VI вв.

· Античная критика хоть и отмечала сухость повеств., но высоко ценила воспитательное значение его поэм.

Геродот в V в. до н. э. утверждал, что Гесиод и Гомер «составили для эллинов родословную богов, снабдили имена божеств эпитетами, поделили между ними достоинства и занятия и начертали их образы». Восхваление мирного труда у Гесиода дополняло, в глазах древних, воинскую героику Гомера.

С другой стороны, противопоставление Гомера и Гесиода нашло выражение в легенде о «состязании» между обоими поэтами, на котором присутствовавшие эллины отдали предпочтение Гомеру, а царь Панед, председатель состязания, «увенчал Гесиода, сказавши, что победа по праву принадлежит тому, кто призывает к земледелию и миру, а не тому, кто повествует о войнах и побоищах».* Однако произведения Гесиода не могли соперничать с гомеровским эпосом ни по силе, ни по длительности своего влияния, и легендарный Панед вошел в позднейшую греческую пословицу, как воплощение слабоумия.

15. Олимпийская мифология. Небесный характер олимпийской религии

Три этапа религии греков- Хтонический (доолимпийский), Олимпийский, классический. Тут говорим про второй

Ее принято называть олимпийской религией, потому что по представлениям греков древнейшей эпохи боги жили на Олимпе — самой высокой горе Северной Греции.

Затем появился небесный Олимп, отделенный от земного. Олимпийская религия сложилась при патриархально-родовом строе, и его институты наложили на нее свой отпечаток; в то же время она сохранила следы влияния матриархата и первобытных культов. Характеры и «сферы влияния» двенадцати олимпийских богов постепенно складывались в мифах и были в художественной форме закреплены в поэмах Гомера и Гесиода.

· Зевс,

· Гера,

· Посейдон,

· Аполлон,

· Артемида,

· Афина,

· Гермес,

· Apec,

· Гефест,

· Деметра,

· Афродита,

· Гестия

· Олимпийские боги у них поразительно напоминают по своим характерам и наклонностям людей, а весь олимпийский пантеон — земную патриархальную семью, или род. Во главе этого рода стоит верховный олимпийский владыка — Зевс, «отец богов и людей», как его называет Гомер. В воображении древних он рисовался в виде могучего мужчины с львиной гривой волос, ниспадающих на плечи. Мощь Зевса настолько велика, что одно движение его бровей сотрясает Олимп. Он бог грома и молнии, карающий и всемогущий, податель благ.

Главным божеством в этот период становится Зевс, называемый «царем богов и людей». Он победил титанов и Кроноса и стал главой олимпийской общины. Если во многих восточных мифологиях верховное божество практически не имеет недостатков, то Зевс, как и любой человек, не идеален и напоминает земных царей, мстительных, коварных, властных.

Влияние и сила остальных олимпийцев определялись степенью родственной близости к верховному владыке, как и в патриархальном роде на земле.

Очень часто Зевсу приходилось изменять свой облик, чтобы оказаться рядом с возлюбленной. Европе он явился в виде быка, Леде — в образе лебедя, а к Данае пришел золотым дождем. Представители греческой аристократии хотели, чтобы их почитали как потомков богов, поэтому и появилось множество мифов о связях Зевса со смертными женщинами.

Каждый из богов был олицетворением стихии (Посейдон — бог морей) или какой-либо

стороны человеческой деятельности и жизни вообще (Артемида — богиня охоты, Гефест — бог кузнечного ремесла).

· Олимпийские боги, в отличие от деспотичных, загадочных («хтонических») восточных богов, рассматривались как существа хотя и могущественные, но близкие и понятные человеку. Им присуще все то, что свойственно людям: способность есть и пить, любить и ненавидеть, а также иметь физические недостатки (бог кузнечного ремесла Гефест – хромой). Подобный антропоморфизм – очеловечивание богов – присущ в целом античному мировоззрению, античной культуре.

Античная религия отличалась гражданственностью, патриотичностью, связями с общинной жизнью.

· Античные религии носили недогматический характер и отличались веротерпимостью, античный мир не знал религиозных войн, как это было в Средние века.

· Она была тесно связана с полисом. Полисный строй воспитал у греков особое мировосприятие. Он научил их ценить реальные возможности и способности каждого человека. Именно они были возведены в высший принцип: свободный, гармонически развитый, прекрасный духом и телом гражданин – таков идеал античности.

· В достижении идеала важную роль сыграло соединение чувства коллективизма и агонистического (состязательного) начала в древнегреческой морали.

Агон, т.е. состязательное начало, утверждает в греческом обществе идею о победе в состязании как высшей ценности, прославляющей победителя и приносящей ему почет и уважение.

Главное- Боги Олимпа находятся высоко в небе, и в мифах повествуется именно об олимпийских небожителях. Греки не вдохновлены идеей загробой жизни, им важна жизнь человеческая, и то, как высшие силы потворствуют тому, что происходит на земле сейчас. Миф об Аиде как боге нежеланном, пугающем небогат подробностями. Гомер, называющий его также Зевсом Подземным, знает Аида исключительно в качестве бога смерти и представляет его лично стерегущим врата своего царства.

20. Восточные божества в греческом пантеоне.

Сарапис, Кибела, Исида, Осирис, Анубис, Ормузд, Митра, Гор (я очень мало инфы сначала нашла, поэтому Тимашков и Полина Сергеевна просто сказали мне имена богов которые тут можно задействовать)

Новая Эллинистическая эпоха- >восточные походы Александра-> пополнение пантеона- >В Сирии эллинизация Атаргаты-> в Египте Исида ассоц. С Деметрой

Эллинистическая религия- от широких слоёв населения (а философия- от привилег. Слоёв)- синкретизм- яркое восточное влияние

Боги греческого пантеона отождествлялись с древними восточными божествами, приобретали новые черты, менялись формы их почитания. Некоторые восточные культы (Исиды, Кибелы и др.) почти в неизмененной форме воспринимались греками.

Получают распространение универсальные божества (при сохр. В разн. Регион. Различий в пантеон. И формах культа)- главные культы, сложившиеся на востоке синкретические культы проникли в полисы Малой Азии, Греции и Македонии, а затем и в Западное Средиземноморье->

· Зевс+Ваал (финикия)+Амон (египет)+ Бел (вавилон)+Яхве(иудея)+(какие то другие главные боги)= Зевс Гипсист(Высочайший), Пантократор(Всемогущий), Сотер(Спаситель), Гелиос(Солнце)

· Культ Диониса с мистериями=Осирис(египет)+ Сабазий+ Адонис (малая азия)

· Исида+Мать богов (малая азия)= разные богини- матери, например Деметра

Серапис- Сарапис

· Специфическим порождением эллинистической эпохи был культ Сараписа, божества, обязанного своим появлением религиозной политике Птолемеев. По-видимому, сама жизнь Александрии, с ее многоязычием, с разными обычаями, верованиями и традициями населения, подсказала мысль о создании нового религиозного культа, который мог бы объединить это пестрое чужеземное общество с коренным египетским. Атмосфера духовной жизни того времени требовала мистического оформления такого акта. Источники сообщают о явлении Птолемею во сне неизвестного божества, об истолковании этого сна жрецами, о перенесении из Синопы в Александрию статуи божества в виде бородатого юноши и о провозглашении его Сараписом — богом, объединившим в себе черты мемфисского Осириса-Аписа и греческих богов Зевса, Гадеса и Асклепия. Главными помощниками Птолемея I в формировании культа Сараписа были афинянин Тимофей, жрец из Элевсина, и египтянин Манефон, жрец из Гелиополя. Очевидно, они сумели придать новому культу форму и содержание, отвечавшие запросам своего времени, так как почитание Сараписа быстро распространилось в Египте, а затем Сарапис вместе с Исидой стали популярнейшими эллинистическими божествами, культ которых просуществовал до победы христианства.

Кибела—

· Первоначально фригийская богиня,

· Олицетворение матери-природы, греки ассоц. С Реей

· Почиталась и в большей части областей Малой Азии и через колонии там проникли к грекам.

· Спутниками богини считались корибанты, куреты и идейские дактили.

· Любимец- прекрасный юноша Аттис

· В Афинах ей был посвящен храм, с ее названием, работы Фидия или Агоракрита. В Фивах храм ей построил поэт Пиндар.

· В Риме, в 204 г. до Р. Х., согласно изречению «Сивиллиных книг», торжественно был перевезен особым посольством древний символ культа богини, темноцветный камень (вероятно — метеорит), из ее храма в Пессинунте. С тех пор культ богини, под именем «великой матери» (Mater magna), сделался государственным; им заведовала особая коллегия жрецов. Самим римлянам сначала было запрещено принимать участие в обрядах культа К.; распространяться между ними он начал лишь во времена Империи

· Привлекали внимание зрителей искупительные жертвы К. — тавроболии и криоболии (посвящение в культ путем орошения бычачьей или бараньей кровью).

· Античное искусство представляло К. в виде богато одетой матроны, с башенной короной на голове; в одной руке у нее тимпан, в другой иногда колосья или скипетр; она сидит на троне, окруженном львами, или в колеснице, запряженной львами; иногда представлена и верхом на льве.

Исида

· Богиня была хорошо известна грекам и римлянам как жена Осириса.

· Её отождествляли с Деметрой, с Ио, дочерью Инаха, египтяне так назвали Ио.

· Некоторые считали, что она стала созвездием Девы, поместила Сириус на голову Пса. Рыба, которая ей помогла, стала созвездием Южной Рыбы, а её сыновья — Рыбами.

· Изобрела паруса, когда искала своего сына Гарпократа (Гора).

· В эпоху эллинизма Исида обрела широкую популярность среди греков. Ее связывали с любовью и справедливостью и материнской любовью ко всем людям. Поклонявшиеся ей обязывались вести высоконравственную жизнь.

· В произведении античного автора Апулея «Метаморфозы» описываются церемонии инициации в служители богини, хотя их полное символическое содержание так и остаётся загадкой.

· Культ Исиды и связанные с ним мистерии приобрели значительное распространение в греко-римском мире. Как вселенская богиня-мать, Исида пользовалась широкой популярностью в эпоху эллинизма не только в Египте, где её культ и таинства процветали в Александрии, но и во всём Средиземноморье.

· Известны её храмы (лат. Iseum) в Библе, Афинах, Риме; неплохо сохранился храм, обнаруженный в Помпеях. Алебастровая статуя Исиды III века до н. э., обнаруженная в Охриде, изображена на македонской банкноте достоинством в 10 денаров.

· В позднеантичную эпоху святилища и мистерии Исиды были широко распространены и в других городах Римской империи, среди которых выделялся храм в Лютеции (совр. Париж).

· В римское время Исида намного превзошла своей популярностью культ Осириса и стала серьёзной соперницей становления раннего христианства. Калигула, Веспасиан и Тит Флавий Веспасиан делали щедрые подношения святилищу Исиды в Риме.

· На одном из изображений на триумфальной арке Траяна в Риме император показан жертвующим вино Исиде и Гору. Император Галерий считал Исиду своей покровительницей.

Анубис

· В произведении Плутарха «Исида и Осирис» приводится трактовка, в которой Анубис приходился сыном Сета и Нефтиды, который был найден и воспитан Исидой.

· Также он сравнивает Анубиса с Гекатой — божеством, общим для небес и преисподней; считает, что Анубис обозначает время.

· Плутарх считал, что одно имя Анубиса выражает отношение к высшему, а второе Германубис — к низшему миру. Германубис в античной мифологии сочетал в себе внешность Гермеса (древнегреческая мифология) и Анубиса (древнеегипетская мифология, был сыном Осириса и Нефтиды и разделял обязанности Анубиса (проводник душ).

· Страбон упоминает, что Анубис — египетское божество, почитаемое в XVII (Кинополисском) верхнеегипетском номе.

· Согласно Вергилию, Анубис изображён на щите Энея.

· Ювенал упоминает о почитании божества в Риме.

Осирис

· Согласно Геродоту, это бог, которого египтяне отождествляют с греческим Дионисом.

· Диодор отмечает его связь с Приапом.

· Согласно Тибуллу, Осирис первым сделал плуг и научил людей земледелию.

· Имя сераписа переводится как «ставший Аписом Осирис»

Ормузд

· Феокрит писал в «Ворожее» об «ассирийском госте», который пожаловал в элладу через открытую Александром для Востока дверь, «высший гений добра» Ахура- Мазда (Ормузд), и ещё Ангра- Маньо, его злой противник.

· Древние греки уже знают Ормузда (под именем Oromazes, Oromasdes) как источник всего доброго, возникший из чистейшего света, а на клинообразных надписях Бисутуна (эпохи Дария I) он уже называется "величайшим из богов".

Митра

· Божество индоиранского происхождения, связанное с дружественностью, договором, согласием и солнечным светом.

· Геродот писал о ней, как о женском божестве, не имеющем чёткого объяснения.

· Ассоциировалась с Аполлоном, Гелиосом, Афродитой

· Э. А. Грантовский видит в текстах о ней андрогинную сущность Митры.

· Гипотеза о женской сущности Митры может подтверждаться нахождением богини Миоро на кушанских монетах.

· В произведении Ксенофонта «Домострой» Митрой клянутся некоторые персонажи.

· Согласно некоторым источникам, Дарий 3 клянётся ей перед битвой.

· Армянский царь Тиридат, обращаясь к Нерону, упоминал, что почитает Митру

· По изложению Плутарха, Митра занимает середину между Ормаздом и Ариманом, и потому его называют посредником.

· Лукиан упоминает золотую статую Митры, а Нонн отмечает почитание Митры в Бактрии и Вавилоне.

· В известном своими мистификациями сочинении Псевдо-Плутарха «О реках» приведен рассказ о том, как Митра, желая иметь сына, но, ненавидя женщин, совокупился со скалой, которая породила сына Диорфа, а тот, когда вырос, был убит Аресом и превратился в гору, на которой выросло необычное дерево. Де Йонг приводит к сюжету ряд параллелей: хеттскую «Песнь об Улликумми», Армилле из еврейского фольклора, рассказ об Агдистис, эпос нартов и рассказ об Амирани, и считает, что упоминание может отражать существовавший мотив.

Гор

· Гор упоминается рядом греческих авторов как сын Осириса, египетское божество.

· Геродот отождествлял его с Аполлоном.

· Созвездие Гора греки называли Орионом.

· Гор в русле религиозного синкретизма также сопоставлялся с Ра — в форме Ра-Горахти. Это сопоставление было достаточно распространено.

· В позднейшие времена Гор также отождествлялся с Аресом, то есть одновременно с Марсом.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|