- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Тема 7. Моделирование процесса принятия решений специалистом экономического профиля

Тема 7. Моделирование процесса принятия решений специалистом экономического профиля

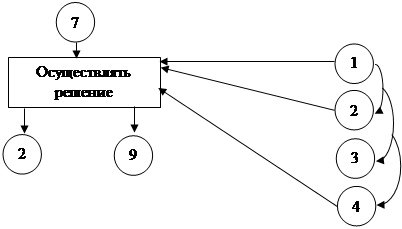

Информационно-аналитическая деятельность специалиста в общей структуре деятельности имеет достаточно высокую значимость, что обусловлено структурой профессиональной деятельности. Это потребовало изучения структуры и содержания информационно-аналитической деятельности специалиста (см. рис.4).

Моделирование информационно-аналитической деятельности специалиста позволило проанализировать особенности принятия решений в условиях профессиональной среды.

В условиях глобальной информатизации, с целью оптимизации процесса принятия профессиональных решений, особую значимость приобретает моделирование процессов принятия решений посредством ИВТ, как теоретической основы разработки технологии удовлетворения информационных потребностей специалистов фирм – клиентов. В настоящее время для выполнения некоторых функций мышления широко применяются различные модели информационно-вычислительной техники.

Создание и применение вычислительной техники в качестве технических средств «мыслительной деятельности», изменение области применения этих средств и объединение их в сложные системы, например, таких как СОПР, и переконструирование этих систем, требует глубокого изучения и моделирования самой мыслительной деятельности.

В настоящее время существуют три основных подхода к изучению мыслительной деятельности и решению задачи ее моделирования.

Одним из подходов является психо-физиологический параллелизм, согласно которому решение задач моделирования мыслительной деятельности связано с моделированием нейронов, нервных сетей и нервных процессов. Он уходит своими корнями в теоретические взгляды вульгарного материализма и к настоящему времени обнаружил свою несостоятельность.

Другой подход - теоретико-информационный, согласно которому моделируется работа мозга на уровне информационных процессов. Основным недостатком данного подхода является неопределенность понятия «информационный процесс».

Сущность третьего подхода заключается в том, что мыслительная деятельность человека выражается в языке, в знаках и знаковых системах и помимо языка не может существовать. Поэтому решение задач моделирования мыслительной деятельности связывается с анализом языка, в том числе, знаковой деятельности.

В контексте данного исследования моделирование процессов принятия решения осуществляется с позиций организации познавательной деятельности индивида в условиях виртуальной среды. Поэтому содержание теоретических представлений о мыслительной деятельности зависит от изучаемых видов этой деятельности и от системы задач, в связи с решением которых ведется ее исследование.

Изучаемые в логике структуры мыслительной деятельности и логические формы рассуждений моделируются с помощью символических средств, разработанных в теории алгоритмов.

В теории алгоритмов установлено, что любой алгоритм может быть переведен в численный алгоритм. Это позволяет любые алгоритмизированные виды мыслительной деятельности отображать или моделировать, в процессах вычисления. Поэтому вычислительные процессы, интерпретирующие определенные виды мыслительной деятельности, представляют собой особые модели мышления.

Моделирование мыслительной деятельности выполняется в настоящее время с помощью средств и методов, разработанных в теории алгоритмов и в теории автоматов, но оно предполагает изучение мыслительной деятельности на содержательном уровне посредством анализа языковых текстов.

При анализе механизмов мышления рассматриваются и моделируются не только основные правила переработки информации, т.е. правила, по которым в ответ на поступление одних сигналов в соответствии с информацией, имеющейся в памяти, на выходе системы возникают другие сигналы. Процессы, происходящие по этим правилам, в дальнейшем, называются информационными процессами. Речь идет о принципах и особенностях организации и обработки информации, необходимой для решения профессиональных задач специалистами, посредством удовлетворения информационной потребности в условиях виртуальной среды.

Информационные процессы можно исследовать как самостоятельные явления вне зависимости от того, какие физические структуры совершают переработку информации.

В ситуации решения задач индивид всегда имеет как исходное некоторый материал, состоящий из «наличной» ситуации, определенным образом описанной или представленной, и цели, для достижения которой необходимо принять решение.

При разработке модели мыслительного процесса принятия решения необходимо определить основные мыслительные операции, которые должен выполнять человек, принимающий решение, а также составные элементы исходной ситуации.

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим методику моделирования мыслительного процесса принятия решения с целью определения степени удовлетворения информационных потребностей в условиях виртуальной среды.

Массивом данных А(i), где i = l, 10, обозначим мыслительные операции, необходимые для принятия решений (см.таб.2), а массивом данных B(j), где j=l, 14, обозначим составные элементы исходной ситуации (см. таб. 1).

Массивом данных А(i), где i = l, 10, обозначим мыслительные операции, необходимые для принятия решений (см.таб.2), а массивом данных B(j), где j=l, 14, обозначим составные элементы исходной ситуации (см. таб. 1).

Под ситуацией понимается высказывание А, в котором:

| - называемые исходными данными | |

| - называемая зависимостью между исходными данными | |

| - называемые искомыми данными | |

| - называемые зависимостью между искомыми данными | |

| - называемая зависимостью между исходными и искомыми данными | |

| - называемая зависимостью решения данной ситуации с решениями других задач | |

A(X) - истинно

A(X) - истинно

| - называемое решением данной ситуации |

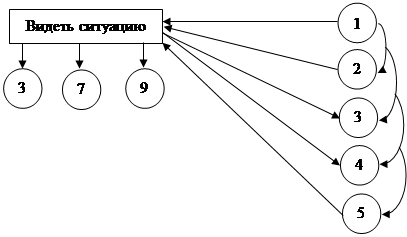

Мыслительный процесс принятия решения предполагает выполнение следующих видов мыслительных операций (см.табл.3).

Таблица 3

| № п/п | Вид мыслительных действий |

| Видеть ситуацию | |

| Оценивать ситуацию | |

| Формулировать проблему | |

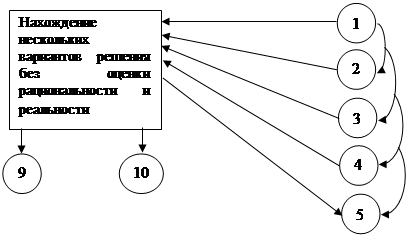

| Находить несколько вариантов решения проблемы, без оценки рациональности и реальности | |

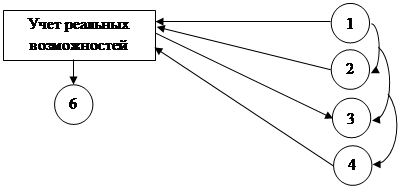

| Учитывать реальные возможности | |

| Выбирать наиболее подходящий способ решения | |

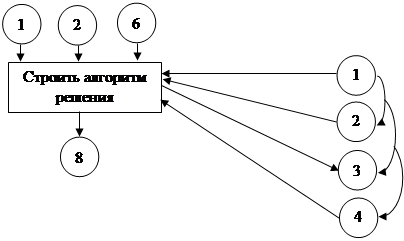

| Строить алгоритм решения | |

| Осуществлять решение | |

| Оценивать полученный результат | |

| Предлагать улучшенный вариант решения |

Определим основные элементы, из которых складывается ситуация (см.табл.4.)

Таблица 4

| № п/п | |

| Совокупность исходных данных | |

| Зависимость между исходными данными | |

| Совокупность искомых результатов | |

| Зависимость между исходными материалами | |

| Зависимость между исходными данными и искомыми результатами | |

| Характерные свойства ситуации: 6.1. Количественные 6.2. Качественные | |

| Аналогии с ранее решенными ситуациями | |

| Закономерности, присущие ситуации | |

| Проблемы, связанные с решениями (проблемность) | |

| Оценка решения (конечный результат) | |

| Объективность решения | |

| Разрешимость | |

| Оптимальный вариант решения | |

| Алгоритм решения |

Рассмотрим процесс принятия решения по исходной ситуации.

1) 1)

| Исходные данные Связи между исходными данными Искомые результаты Связи между искомыми результатами Связи между исходными и искомыми результатами | |||

2) | Основные связи Закономерности созданной ситуации Проблемы, связанные с решением | |||

3) 3)

| Зависимость между исходными и искомыми результатами Характерные свойства Объективность решения | |||

4) 4)

| Зависимость между исходными и искомыми результатами Связи между исходными данными Закономерности созданной ситуации Проблемы, связанные с решением Разрешимость |

5) 5)

| Закономерности законной ситуации Объективность решения Результативность Оценка решения | |||

6) 6)

| Закономерности созданной ситуации Объективность решения Оптимальный вариант решения | |||

| 7) | Зависимость между исходными и искомыми результатами Закономерность созданной ситуации Разрешимость Оптимальный вариант | |||

8) 8)

| Зависимость между исходными и искомыми результатами Проблемы, связанные с решением Разрешимость Алгоритм решения | |||

9) 9)

| Основные связи Закономерности созданной ситуации Оптимальный вариант решения Алгоритм решения Конечный результат | |||

10) 10)

| Характерные свойства Закономерности созданной ситуации Основные связи Проблемы, связанные с решением |

Проведенный анализ принятия решения позволил смоделировать мыслительный процесс принятия решения традиционных условиях мыслительного процесса принятия решения при рассмотрении некоторой ситуации.

Рассмотрим более подробно последовательность выполнения мыслительных операций во взаимосвязи с элементами исходной ситуации.

· Исследование начинается с анализа «видения» ситуации.

· Определение исходных данных и связей между ними способствует определению искомых результатов и выявлению связей между последними. Это позволяет устанавливать связи между исходными данными и искомым результатом, т.е. видеть ситуацию, что обеспечивает формулировку проблемы, нахождение алгоритма решения и оценку полученного результата.

· Знание основных связей данной ситуации с решением других задач, определение закономерностей созданной ситуации помогают оценивать ситуацию, определяя проблемы, связанные с решением. Правильная оценка ситуации способствует:

- формулированию проблемы;

- выбору наиболее подходящего способа решения;

- построению алгоритма решения;

- реализации решения:

- оценке полученного результата.

· Мыслительный процесс, связанный с формулировкой ситуации, стимулируется зависимостью между исходными данными и искомым результатом, характерными свойствами данной ситуации. Ему также способствуют мыслительные процессы «видения» и «оценивания» ситуации. Формулировка проблемы заключается в определении объективности решения, что, в свою очередь, стимулирует мыслительный процесс учета реальных возможностей.

· Мыслительный процесс нахождения нескольких вариантов решения без оценки рациональности и реальности способствует активизации процесса удовлетворения информационной потребности.

· Оценивание ситуации способствует нахождению нескольких вариантов решений без оценки рациональности и реальности. Движущими стимулами данного мыслительного процесса являются понимание: зависимости между исходными данными и искомым результатом; связей с решениями других задач; закономерностями созданной ситуации, которые, в свою очередь, определяют проблемы, связанные с решением. Таким образом, формируется и определяется разрешимость данной ситуации, т.е. осуществляется мыслительный процесс нахождения нескольких вариантов решения без оценки их реальности и рациональности, что способствует развитию мыслительных действий, что способствует активизации внутреннего диалога как средства удовлетворения информационных потребностей.

· Мыслительная деятельность - формулирование проблемы способствует учету реальных возможностей. Движущими силами данного мыслительного процесса являются понимание закономерностей созданной ситуации. Мыслительная деятельность учета реальных возможностей стимулирует выбор наиболее подходящего способа решения.

· Выбор наиболее подходящего способа решения стимулируется мыслительным процессом учета реальных возможностей и оценивания ситуации, что, в свою очередь, способствует выбору оптимального варианта решения. Выбор наиболее подходящего способа решения мотивирует, в свою очередь, мыслительную деятельность по построению алгоритма решения.

· Мыслительную деятельность реализации принятого решения стимулирует мыслительная деятельность оценивания ситуации и построения алгоритма решения, а также понимание зависимости между исходными данными и искомым результатом, и проблем, связанных с решением. Понимание зависимости между исходными данными и искомым результатом, проблем, связанных с решением, формирует понимание разрешимости, а также построения алгоритма решения, что способствует мыслительной деятельности реализации решения. Мыслительная деятельность по осуществлению решения способствует мыслительной деятельности оценивания полученных результатов.

· Мыслительную деятельность оценки полученных результатов стимулируют: «видение» ситуации; оценивание ситуации; нахождение нескольких вариантов решений без оценки реальности и рациональности, а также понимание основных связей решения с другими задачами; закономерностей созданной ситуации.

· Выявление основных связей и закономерностей способствует определению оптимального варианта, который, в свою очередь, способствует определению алгоритма решения и получению конечных результатов. Оценивание полученных результатов способствует мыслительной деятельности по определению оптимального результата решения с позиций непротиворечивости соотношения целей заданным условиям.

· Разработка улучшенного варианта решения является результат мыслительной деятельности, которую мотивирует деятельность по нахождению нескольких вариантов решений без оценки реальности и рациональности деятельность по оценке полученных результатов, а также понимании характерных свойств и закономерности созданной ситуации.

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс удовлетворения информационных потребностей протекает поэтапно и зависит от понимания индивидом основного противоречия между условиями, в которых осуществляется профессиональная деятельности и потребностью ее оптимизировать.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|