- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 3 кл. 28.04.2020 преп. ПОТАПОВА С.И.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 3 кл. 28.04.2020 преп. ПОТАПОВА С.И.

(вопросы консультационного характера по выполнению и ведению домашнего задания пишите, пожалуйста, в личку!)

Повторение пройденного материала. Закрепление

Тема: Русское искусство ХХ – ХХ1 вв.

Устно ознакомиться с теоретическим материалом; Просмотреть работы художников, живописцев русского искусства ХХ – ХХ!, описание картины.

Живопись XX-XXI вв.

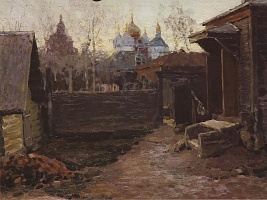

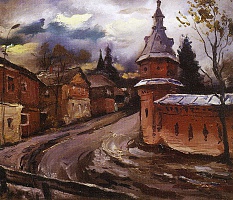

Период 1900–1917 гг. был очень плодотворным в художественной жизни Сергиева Посада. Это было время сложения местных изобразительных традиций, формирования и деятельности первого многочисленного коллектива профессиональных художников – Троице-Сергиевского художественного общества (1914–1917). Большая группа самых ранних произведений в коллекции живописи XX в. представляет творчество художников-членов ТСХО: Вл.И.Соколова, В.Ф. Мея, М.В. Боскина, В.И. Хрустачёва, С.И. Пичугина, для которых тема города, архитектурного ансамбля ТСЛ была одной из ведущих.

Творческие устремления этих мастеров были близки поискам обновления живописного языка на рубеже XIX – XX вв. и кругу тем, характерных для русского искусства тех лет. Верные традициям русской реалистической школы второй половины XIX в., они создавали жанровые композиции, пейзажи с элементами жанра в духе позднего передвижничества.

К. Ф. Юон. Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры

В.И. Соколов. Весенние сумерки

М.В. Боскин. Троице-Сергиева Лавра

В живописи Вл. Соколов проявил себя как тонкий пейзажист, хотя известны его ранние обращения к жанровым композициям, позднее к картинам-натюрмортам. Его творчество – это лирическое повествование о природе, старинной архитектуре и протекающей в этой среде жизни, что было очень характерно для «живописного реализма» начала XX в.

Особенно многочисленны в коллекции среди произведений 1900–1920-х гг. картины и этюды М.В. Боскина (1875–1930) – участника выставок Московского товарищества художников, экспонента Товарищества передвижных художественных выставок, постоянно жившего в нашем городе с 1910 г.

В.Ф. Мей. Вид Пятницкой церкви и Лавры

С.И. Пичугин. Вид на Лавру с Машинской горы

В.И. Хрустачёв. На Ростовском озере

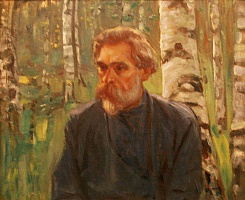

Не менее широко представлено в собрании творчество одного из основателей традиции изобразительного искусства города - В.Ф. Мея (1888-1975). Наследие Мея включает все основные жанры живописи и графики. Среди произведений художника – портреты, пейзажи, натюрморты, тематические картины, эскизы театральных декораций и костюмов.

В.Ф. Мей. Автопортрет. 1913 г.

М.В. Боскин. Портрет А.А. Александрова

В.Ф. Мей. Портрет жены в интерьере

Почти в каждом из натюрмортов присутствуют предметы народного творчества, что отражает круг профессиональных интересов этих художников, занимавшихся созданием образцов для кустарной промышленности, руководивших кустарными мастерскими, и их «корневую» связь с древними традициями искусства троицкой земли. Период 1940–1950-х гг. представлен в собрании работами местных молодых живописцев – членов Товарищества художников Загорска (образовавшегося в 1943 г.) и полотнами одного из крупных российских мастеров кисти – А.А. Осмёркина (1892–1953) и его учеников. Они были эвакуированы вместе с Академией Художеств из Ленинграда и оказали огромное влияние на творчество местных художников. «Жемчужины» коллекции изобразительного искусства XX в. - два лаврских пейзажа Осмёркина, созданные в 1944 г., - «Трапезная в ТСЛ» и «Водяная башня».

И.И. Овешков. Натюрморт с ромашками

Т.Н. Грушевская. Натюрморт

А.А. Осьмёркин. Трапезная в Троице-Сергиевой лавре

«Школу Всероссийской Академии художеств» 40-х гг. представляют в собрании музея работы двух талантливых живописцев, творчество которых стало заметной страницей в художественной истории города, – ученицы Осмёркина Е.П. Беляевой (1916-2004) и Ц.С. Стоянова (1903-1973). Для Е.П. Беляевой программным стало создание «русского натюрморта» и образа "русской красавицы", обращение к истокам народного и древнерусского искусства.

А.А. Осьмёркин. Водяная башня Троице-Сергиевой лавры

Ц.С. Стоянов. Улица в Загорске

Е.П. Беляева. Красавица

В 1940–1990-е гг. создаёт свои работы один из самых ярких мастеров изобразительного искусства города, Народный художник России Н.И. Барченков (1918–2002), ставший автором особой «живописной летописи Сергиева Посада». Работая в жанрах пейзажа, натюрморта, тематической картины, особенно ярко он выразил свою индивидуальность, свои творческие пристрастия в произведениях, посвящённых родному городу. В эти же годы развивается творчество одного из создателей Товарищества загорских художников Н.Я. Беляева, в котором тема города и Лавры будет звучать постоянно. В нашем живописном собрании только два ранних пейзажных этюда Беляева , где фоном жанровых «миниатюр» служат храмы города, невысокие домики, и лишь вдали угадываются силуэты лаврских построек.

Н.Я.Беляев. Загорск в 1943 году

Н.И.Барченков. Базар. Загорск. 1920-е годы

Н.И. Барченков. Мой дворик

Работы художников Загорска - Сергиева Посада последующего периода (1960–1990-х гг.) более многочисленны в коллекции музея и более разнообразны по своим образно-стилистическим решениям. 1960–1970-е гг. – этап активного освоения национального и мирового культурного наследия, послужившего развитию оригинальных живописно-пластических качеств в творчестве И.Т. Сандырева, А.Н. Орлова, Е.П. Журухина, С.К. Гончарова. С именами этих замечательных мастеров связана линия новаций в изобразительном искусстве города.

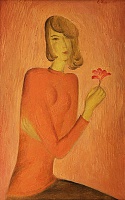

Освоение исконно-русского наследия палехской школы живописи, уроки А.А.Дейнеки оказали большое влияние на формирование творческой индивидуальности Е.П. Журухина (1929–2001). Холсты Г.М. Авраменко (1918 – 1970) – это и архитектурные пейзажи Лавры, с неказистыми деревянными постройками на переднем плане, и натюрморты 1960-х гг.

Г.М.Авраменко. Флоксы

Е.П. Журухин. Девушка с цветком

Е.П. Журухин. В окрестностях Палеха

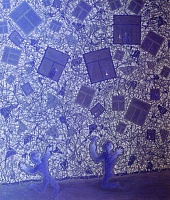

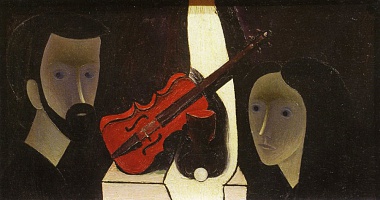

Наиболее полно в СПМЗ представлено творчество С.К. Гончарова (1940–2003) – одного из немногих в городе представителей «неофициального искусства» 1960-1970-х гг., художника, философа и поэта. 52 работы были подарены автором музею в 1997 г. (крайне редкий в современной практике пример дарения целой коллекции, лучших произведений). Они отражают весь его путь в искусстве с 1960-х гг. до второй половины 1990-х гг. Станислав Гончаров принадлежал к числу тех живописцев, которые очень чутки к новым стилевым тенденциям, могут смело менять свою манеру, осваивать новые техники и, одновременно, сохраняют верность своей теме в искусстве.

А.Н. Орлов. Троицкая Лавра. Купола

С.К. Гончаров. Летающие окна

С.К. Гончаров. Художник и Муза

Зрелость художественного поиска, стремление соединить традиционный живописный опыт с экспериментами авангарда – черты творчества С. Гончарова и целого ряда художников города, относящихся к поколению 1970–1980-х гг. Постмодернистские, авангардные тенденции стали логическим звеном в развитии искусства Сергиева Посада. Поэтому закономерным явилось включение в коллекцию современного изобразительного искусства музея произведений таких авторов, как В. Петров, А. Гарунов, В.Артёмов, В. Сандырев, чьё творчество близко известным направлениям и течениям новейшей европейской и российской живописи (сюрреализму, абстракции, экспрессионизму).

Стремлением к постижению наследия древнерусского и мирового искусства было наполнено творчество Заслуженного художника России И.Т. Сандырева (1932–2002). Иван Сандырев был блестящим мастером композиционных полотен, «композитором» в живописи. В структуре живописного языка Сандырева было заложено переосмысление средневековой иконописи, ренессансных и других источников, переплавленных автором в собственную стилистику, созвучную миру его «идеальных образов». Коллекция музея насчитывает более десяти работ Сандырева разных лет и разных жанров, позволяющих оценить масштаб творчества этого неординарного художника.

И.Т. Сандырев.Семья

И.Т. Сандырев. Лето

И.Т.Сандырев. Жатва. Воспоминание о Венецианове

Среди мастеров среднего поколения, плодотворно работающих с 1970 – 1980-х гг. преимущественно в жанре пейзажа, развивающих традиции русской реалистической пейзажной школы, следует назвать имена таких художников, как Е.Г. Захаров и В.М. Секрет. Их пейзажи-картины имеют то не общее выражение, которое характеризует высокую степень зрелости таланта. Евгений Захаров постоянно, с большой любовью пишет панорамы и уголки своего города – Загорска-Сергиева Посада . Его полотна наполнены, а подчас и переполнены эмоциональной взволнованностью и тревогой.

И.Т. Сандырев.Андрей Рублёв

Е.Г.Захаров. Воспоминания

Е.Г.Захаров. Дождливый день

Романтизированным, монументальным по своему строю пейзажам Е.Захарова – уравновешенностью, тихой лирикой, камерностью противостоят полотна В. Секрета. Городские, волжские пейзажи, французские виды этого мастера отличает «лирическая интонация, авторское ощущение гармонии с окружающим миром и нескрываемое любование привычно-повседневными картинами природы» Наиболее удаются В. Секрету в его работах переходные состояния природы, написанные в "импрессионистической" манере, позволяющей передать тонкую гамму чувств и атмосферы окружающей нас природы.

В.М. Секрет. Зима. Сергиев Посад

В.М.Секрет. Рождество в Париже

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|