- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Традиции зимних праздников.. Заклички зимы, зимние посиделки, Рождество и колядование, рождественские гадания.

Традиции зимних праздников.

Заклички зимы, зимние посиделки, Рождество и колядование, рождественские гадания.

К середине октября в средней полосе России уже выпадал первый снег. (14 октября – праздник Покров). В деревнях после осенней распутицы ждали большого снега, установления санного пути. Песня этого времени – закличка «Зазимка – зима». Короткие повторяющиеся мотивы, ладовая неопределённость (всего 4 звука) говорят о её древних, языческих корнях. С ноября, длинными холодными вечерами начинались зимние посиделки – засидки. Они сопровождались пением песен, рассказом историй и сказок, игрой музыкантов - умельцев на балалайке или гармошке.

Девочки – подростки и девушки пряли пряжу, мечтая под мерное потрескивание лучины и жужжание прялки о женском счастье или переживали свои сердечные страдания. Об этом – песня «То не ветер ветку клонит». Она известна многим любителям русских песен. Широко льётся мелодия, восходящие скачки заполняются плавным поступенным движением. Спокойный ритмический рисунок сочетается с минорным ладом мелодии, придавая музыке характер неторопливой исповеди. Музыку этой песни сочинил известный русский композитор 19 века Александр Алябьев, но воспринимается она слушателями, как истинно народная.

Рождество- один из самых значимых зимних праздников на Руси. В народе считают, что с Николая Зимнего начинается настоящая зима, и берут начало Рождественские праздники. Огромно многообразие песен этого времени - колядки, авсеньки, таусеньки, щедровки, виноградья, величальные, подблюдные.

Колядовать– значило в ночь накануне Рождества (в Сочельник), ходить по домам соседей и петь песни – колядки. Люди с шутками, прибаутками ходили группами от дома к дому и колядовали – пели поздравительные песни – колядки, в которых выражали добрые пожелания хозяину дома. Ходили дети и молодёжь, обязательно со звездой и колокольчиком, обрядившись в маски и костюмы (медведя, козы, птиц и др.). Придя к соседям, ряженые славили хозяев, желали им здоровья и богатства.

В ответ колядующих полагалось угощать и одаривать подарками - орехами, конфетами или мелкими деньгами. Многие песни такого праздника сопровождались припевом со словами «коляда».

Начиная от Рождества Христова и до Крещенского сочельника в православном календаре значится святочная сплошная седмица, которая чаще именуется святками. В эти дни отсутствует пост по средам и пятницам, верующие ходят друг к другу в гости, дарят подарки и чаще стараются бывать на богослужениях.

С VI века эти 10 дней являлись праздничными и на них обычно приходились массовые народные гуляния.

Какие были традиции святок на Руси?

В первые святочные дни люди старались возблагодарить Бога и посещали страждущих, подавая милостыню нищим. Все дарили друг другу подарки – эта традиция ведется еще с языческих времен, когда наши предки преподносили дары различным богам.

Святки начинались с семейной трапезы: женщины готовили кутью и сладкие блины. Вся семья садилась за стол и разговлялась после Рождественского поста.

Еще одним популярным развлечением на святки было гадание. От Рождества до Крещения– время девичьих гаданий. Каждый вечер в дома собирались молодые незамужние девушки и гадали на суженого. Гадали на петухе, воске, зеркале, блюде. Поэтому гадальные песни называют ещё подблюдными. Вот одна из них:

Уж я золото хороню, да хороню,

Моё золото пропало, чисто серебро пропало,

Чисто серебро хороню, хороню.

Пал перстень в калину - малину, чёрную смородину.

Я и у батюшки в терему, в терему,

Очутился перстень у дворянина да у молодого

Я и у матушки в высоком, в высоком!

На правой ручке, на малом мизинце.

В каждой деревне существовали свои правила гаданий и поверий. Конечно, церковь эту традицию не одобряла, но в народе она укоренилась так сильно, что практикуется до сих пор в некоторых областях.

Что нельзя было делать на святки?

В святочные дни запрещалось работать и это правило распространялось на всех. Хорошо, что в эти зимние дни практически не было работы по хозяйству, поэтому гуляли с легкостью и весельем. Еще не позволялось шить – считалось, что это может отразиться на скоте и даже на детях. Тех, кто нарушал эти запреты, считали богохульниками и прекращали с ними всякое общение на период святок.

Православные христиане старались как можно чаще посещать богослужения и помогать нуждающимся. Также поощрялась милостыня тем, кто не мог сам себе позволить купить что-то на Рождество из пищи или одежды.

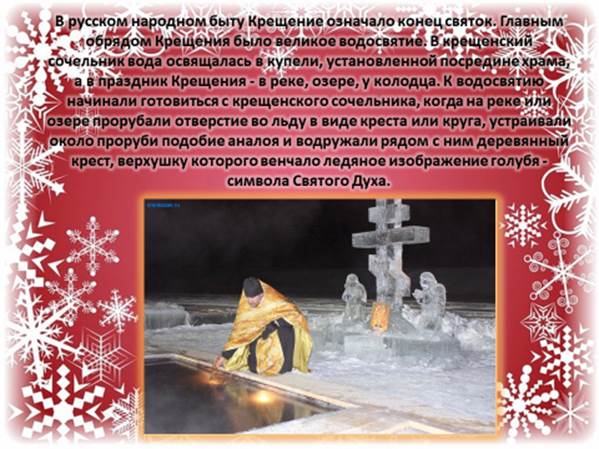

Святки подходили к завершению 18 января – в Крещенский сочельник. В этот день полагался строгий пост, и все мужчины отправлялись на водоемы, чтобы подготавливать прорубь для купания в праздник Крещения. В наше время от славянских святок мало что сохранилось, но в эти дни все также ощущается дух праздника и веселья.

С 1800 года по указу Петра 1 Новый год на Руси стали отмечать как в Европе, в ночь с 31-го декабря на 1-е января. А песни в народе пелись те же, только слово «коляда» заменялось на «авсень» или «таусень», что говорило о их принадлежности Новогоднему празднику.

……………………………………………………………………………………….

Задания:

1. Запишите тему урока

2. Самый значимый зимний праздник на Руси это?

Напишите главное об этом празднике

3. Что такое колядки?

4. Какое время считалось временем девичьих гаданий?

5. Когда в России стали отмечать Новый год7

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|