- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

{82} Е. А. Кухта «Ревизор» Мейерхольда: К вопросу о театральной драматургии спектакля 2 страница

Городничий. Натурально, вы! Сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами.

Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

(Все обступают их).

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович. Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первый, того…

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

Жандарм. Немая сцена.

«Немая сцена» никогда не удавалась. Гоголь, по-видимому, рассчитывал на исключительную актерскую технику, {48} но артисты не могли среди бури смеха замереть в неподвижности удивления и ужаса.

Поэтому не случайны утверждения, что немая сцена искусственна, слабо связана с комедией, придумана исключительно для цензуры и т. п. и т. д. Для каждого, кто знает всего Гоголя, несомненно, что немая сцена есть сердцевина «Ревизора». Гоголь ставил задачу в конечном счете показать, что при общем отсутствии правосудия, при взяточничестве, казнокрадстве, при постоянных притеснениях, издевательствах чиновников над гражданами — одно правительство благородно, «что бдит равно над всеми его недремлющее око, что рано или поздно настигнет оно изменивших закону чести и святому долгу человечества, что побледнеют перед ним имеющие нечистую совесть…»

Этот основной принцип для 30 – 40‑ х годов был схоластическим, абстрактным положением, в действительности ничем не подкрепляемым. Да и сам Гоголь своими чиновниками и помещиками неоднократно доказывал, что пока будут жить Сквозняки, Земляники, Ляпкины-Тяпкины, Бобчинские и Добчинские, нельзя ждать прогресса и движения России. Разве не убедительно звучит на сцене признание городничего, что он трех губернаторов обманул, да что губернаторов — самого министра… Следовательно, какой бы ни приехал ревизор: будет ли это Иван Александрович Хлестаков, мелкий петербургский чиновник, случайный авантюрист, или «по именному высочайшему повелению» Александр Иванович Скакунов, совершенно ясно, что чиновники будут всячески изощряться в способах проведения начальства. Само же «благородное и мудрое» начальство заинтересовано больше в том, чтобы все было благополучно, и, конечно, будет всячески стремиться выпутывать из беды своих сотрудников, а не топить их. Рука руку моет…

Все это говорит о том, что гоголевский замысел на сцене никогда не был осуществлен. В. Э. Мейерхольд, отталкиваясь от {49} определенных традиций, связанных как с текстом, так и со сценической интерпретацией «Ревизора», вступает на путь пародирования и некоторого гиперболизма. Отдельные незначительные детали гоголевских персонажей Мейерхольд раскрывает полностью и доводит их до логического конца. Он развенчивает широко известные гоголевские образы вне зависимости: будет ли это городничий, его жена или дочка, будут ли это чиновники, или помещики, или сам ревизор Хлестаков. Перед нами не деятели и не агенты правительства, а действительно «свиные рыла», которые в зрителе вызывают гадливость, омерзение, тошноту. Мейерхольд показывает гоголевских героев в полном параде, обнажает целиком их нутро и приемы. Стоит только представить хоть на секунду жизнь и быт гоголевских чиновников и помещиков в мейерхольдовской интерпретации, вспомнить образы их на балу у городничего, как станет совершенно очевидно, что вся система прогнила так же, как гнилы, мерзки и гнусны столпы, ее поддерживающие. Поэтому в основном спектакль глубоко натуралистичен. Надо иметь больное воображение, чтобы в нем увидеть мистику и символизм.

Вообще та или иная постановка «Ревизора» всегда вызывала большие трудности. Комедия перегружена во всех отношениях, громоздкие длинные монологи, письма, повторения, последние особенно бросаются в глаза на сцене. Так, купцы фигурируют несколько раз, почти в каждом действии о них говорит городничий. Фактически купцы появляются два раза: перед городничим и Хлестаковым. Наконец письмо Хлестакова Тряпичкину. В тот момент, когда Хлестаков только садится за письмо, зритель уже знает, что это и есть развязка. Фигура почтмейстера, наслаждающегося чужими письмами, у зрителя еще в памяти! Правда, эти повторения Гоголь преподносит несколько неожиданно и расцвечивает их различными узорами. Все же эти повторения усложняют динамику пьесы. Мейерхольд {50} некоторые из них выбрасывает; так, купцы являются только к Хлестакову.

Мейерхольд дает «Ревизора» не в обычной традиционной манере академических и провинциальных театров. Богатая обстановка, пышные мундиры, николаевские шинели, роскошные шелковые платья скорее дают нам антураж крупного губернского города, а не провинциального медвежьего угла, от которого «скачи три года и ни до какой границы не доскачешь». Эта необычная пышность несомненно гармонирует с первоначальными замыслами Гоголя — дать именно петербургскую бюрократическую среду, — и из-за цензуры обратившегося к анекдотическому сюжету. Роскошь и блеск легче связываются с общим ходом пьесы, где карты, балы, охота заслоняют обычное мелкое прозябание провинции.

Несколько слов относительно текста и мейерхольдовских «извращений». Канонический текст 1842 года, большой и сложный, при живом Гоголе и вплоть до 70 года на сцене не воспроизводился. «Ревизор» обычно шел по театральному тексту 1836 года, резко отличающемуся от текста 1842 года. На этой почве немало было различных анекдотов об искажении и отсебятине. Мейерхольд берет в основу текст 1842 года, сокращает его, вводит сцены из первоначальных набросков и вариантов «Ревизора», из других пьес и произведений Гоголя, пытается дать своеобразный синтез гоголевского творчества. Далее некоторые монологи разбиты на части, вставлены реплики, слова одних действующих лиц переданы другим, введены непривычные для зрителя персонажи. В мейерхольдовском спектакле ударение не на литературном тексте, а на театральном действии: вводится музыка, пляска, дается в полном развернутом виде симфония звуков, красок, действий, движения, света, симфония образов и идей.

Мейерхольд блестяще разрешил трудную задачу постановки немой сцены. Непосредственно после чтения письма {51} городничий произносит свои последний монолог в крайней истерике, близкой к сумасшествию, под музыку и колокольный звон («Торжество так торжество. Валяй в колокола»). Представляется действительно мертвая сцена — масок-кукол. Создается гоголевская жуть фантастики, незримых слез. Мейерхольд действительно представил и показал на сцене истинный сокровенный смысл гоголевского замысла. Тогда как в обычной академической трактовке немая сцена являлась странной и непонятной внешней концовкой, мало связанной со всем ходом пьесы.

Мейерхольд заостряет, с одной стороны, «свиные рыла» чиновников и тем самым ясно представляет смрад и зловоние их трупов, а вместе с ними смерть монархического режима, столпами которого были помещики и чиновники; с другой стороны, режиссер показал не только развал государственной машины, но и развал в семье: Анна Андреевна — тип куртизанки, способной на многое, дочь — дурочка «без всяких устоев»; в обществе — сплетни, зависть, звериный шепот и пр. Мейерхольд развенчал традиционные образы: городничего представил головкой червя всего чиновничьего коллектива, но основной удар нанес самому Хлестакову, которого Гоголь рисовал так: «Хлестаков вовсе не надувает, — он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам верит тому, что говорит… Хлестаков — человек ловкий, совершенный comme il faut, умный и даже, пожалуй, добродетельный. Он принадлежит к тому кругу, который, по-видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей. Он даже хорошо иногда держится, даже говорит иногда с весом, и только в случаях, где требуется или присутствие духа, или характер, высказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура. Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежит людям, которых свет не называет пустыми…»

{52} В Хлестакове Мейерхольда никакой добродетельности нет. Он яркий тип бесстыдства, разврата, авантюризма, шулерства. Хлестаков мерзок и страшен в своей мерзости. Сцены кадрили и взяток скорее всего бредовые галлюцинации этого выродка, гада, потерявшего какие бы то ни было черты человечности, способного на всевозможные преступления. Об этот мейерхольдовский образ Хлестакова разбиваются в щепки известные гоголевские слова, оправдывающие поступки ревизора: «Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой, — пишет Хлестаков Тряпичкину. — Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться». Слова Хлестакова о высоких идеалах никак не могут овеществиться около мейерхольдовского Хлестакова. Гоголевский Хлестаков совсем другое дело! Этот пример убеждает в том, что здесь мы имеем творческий процесс, образ Хлестакова вызывает иные ассоциации, ближе связанные с современностью.

В трактовке режиссера того или иного сюжета выражается его идеология. Разгадка основного упора В. Э. Мейерхольда находится несомненно в Осипе, он резкий антипод Хлестакова. Осип, деревенский парень, широкая, чистая, нетронутая, богатая натура, сила и красота будущей жизни. Так его представляет Мейерхольд. По Гоголю — Осип «молча плут», сродни своему барину.

Мейерхольдовский спектакль, редкий своей художественной ценностью, — исключительное явление нашей театральной современности.

{53} В. Н. Соловьев

Замечания по поводу «Ревизора» в постановке Мейерхольда [xxxv]

Мейерхольд обладает, как никто из современных режиссеров, исключительной способностью тончайшие изгибы теоретической мысли облекать в самые конкретные театральные формы. Поэтому каждая его новая постановка представляет собою ценнейший материал для наблюдений и суждений о поступательном шествии нового театра.

Как известно, «Ревизор» вызвал в театральной критике горячие споры «за» и «против». Одним из самых распространенных упреков Мейерхольду явилось указание на искажение им подлинного лица Гоголя, выразившееся в отказе от пользования обычным сценическим текстом и в замене его свободной композицией на тему гоголевского «Ревизора», разбитого к тому же на 14 – 15 отдельных эпизодов.

Мне кажется, что Мейерхольд и Коренев, приступая к перелицовке гоголевского текста, прежде всего были озабочены желанием из массы отдельных вариантов создать такой сценарий, который бы наиболее отвечал той формуле театрального представления, о которой мечтает сам Гоголь: дать «зеркало общественной жизни» в сценической форме «совершенно невероятного события».

Следует отметить, что 15 эпизодов с быстрой сменой мест сценического действия (различные комнаты квартиры городничего, полуподвальное помещение провинциального трактира, «присутственное место» с балюстрадой и, наконец, «роскошный зал», украшенный золотыми раковинами чрезвычайных размеров) отвечают этому заданию гораздо больше, чем те строгие рамки классической комедии, в условиях которых приходилось работать самому Гоголю.

{55} Этот подход Мейерхольда к «Ревизору» как к «совершенно невероятному событию» повлек за собою в плане сценической интерпретации весьма важные и значительные следствия.

Прежде всего Мейерхольд сознательно придает каждому из эпизодов различный сценический стиль исполнения. Так, эпизод со слесаршей и унтер-офицерской вдовой трактован в манере веселой буффонады, переходящей моментами в область подлинного народного фарса. Заключительная сцена 4‑ го эпизода — появление офицеров из шкафа и из дивана — возрождает приемы французского кукольного театра (Гиньоль). Выстрел из пистолета, похожий на разорвавшуюся хлопушку, напоминает зрителю о кукле, истекающей «клюквенным соком». Заключительное появление офицерика в этом эпизоде из баула — то же самое, что и выпрыгивание из кукольной коробки Полишинеля, — только взамен палки офицерик держит в руках букет цветов. Глупость дворянского обихода здесь четко и с надлежащей издевкой осмеяна режиссером.

Эпизод взятки разработан Мейерхольдом в плане эксцентрической клоунады. Этот стиль клоунады чувствуется с самого начала эпизода, когда все 9 дверей установки одновременно приоткрываются и руки чиновников протягивают пачки ассигнаций. Действия этого эпизода развертываются на всей сценической площадке, представляющей собою в данном случае как бы цирковую арену, на которой так просторно и так удобно своеобразному театральному «шталмейстеру» Землянике -Зайчикову производить свои многочисленные шутки с чиновниками.

Эпизод «Лобзай меня», где во время фигур кадрили происходят объяснения Хлестакова с Марьей Антоновной и Анной Андреевной, представляет собою злую пародию на увлечения сентиментализмом. Фигуры чиновников и обывателей города, приплюснутые к балюстраде во время «шествия» Хлестакова {56} в дом городничего, заставляют предположить, что Мейерхольд при разверстке мизансцен этого эпизода долго рассматривал сатирические гравюры Хогарта. Здесь иронические усмешки постановщика становятся более заостренными, и вся эта сцена с тупо двигающейся толпой обывателей представляет собою как бы трамплин к последнему эпизоду «Беспримерная конфузия», который трактован Мейерхольдом в манере высокого и подлинного гротеска.

С того момента, когда начинается чтение почтмейстером письма Хлестакова к Тряпичкину, боковой прожектор выключается, и вся небольшая площадка, на которой разыгрывается действие этого эпизода, освещается множеством горящих свечей. И блеск этих свечей освещает подлинные «свиные рыла», собравшиеся у городничего на вечеринке, которые, наваливаясь Друг на друга, с особым сладострастием смакуют неприятные реплики письма относительно своих близких знакомых. Эти «свиные рыла» хихикают, гогочут и как-то по-особому смеются.

Мейерхольд всегда чувствует масштаб как всего спектакля, так и каждой отдельной сцены. Когда напряженность сценического действия доведена до минимума и когда на небольшой площадке становится слишком уж тесно, то происходит очередное переключение. После слов городничего: «кукиш с маслом — вот тебе обручился» — платформа уезжает обратно и на одно мгновение сцена пустеет. Затем слева от зрителей появляется фигура городничего, а справа целая группа: Анна Андреевна, поддерживаемая своими близкими. В половине монолога городничего появляется Гибнер, который с помощью квартальных пытается надеть на него смирительную рубаху, напоминающую собою пугало на огороде и вызывающую смех в зрительном зале перед репликой: «Чему смеетесь, над собой смеетесь». Городничего насильно сажают на стул, он несколько раз пытается вырваться, но неудачно. Анна Андреевна {57} падает в обморок. Ее, как достойную героиню расиновской трагедии, уносят как бы на щитах. Комедия кончена. Это всплеск в область высокой драмы, а может быть, и подлинной трагедии.

Казалось бы, все кончено, главные действующие лица пьесы прекратили свое сценическое существование и остается только опустить занавес или включить в свет люстры зрительного зала. Но в этот момент раздается музыка бешеного галопа — сценическая тема, излюбленная Мейерхольдом. В бешеном темпе с застывшими от ужаса лицами бегут через сцену гости, они спускаются в зрительный зал, с криком бегут по боковым проходам и снова возвращаются на сцену. В это время под звон колоколов снизу вырастает и медленно поднимается белый занавес, на котором вразрядку, черными буквами написаны слова жандарма, извещающие о прибытии настоящего ревизора… Также медленно белый занавес уходит вверх, и перед зрителями открывается знаменитая «немая» сцена, исполнением которой, как известно, был недоволен Гоголь при первом представлении. Расположение действующих лиц согласовано с рисунком Гоголя, только вместо актеров стоят куклы, обладающие максимальным сходством с заменяемыми ими живыми людьми.

Соединение различных стилей, сознательно применяемое Мейерхольдом для вскрытия и сценической характеристики различных настроений гоголевского текста, несколько затрудняет наблюдения над техникой актеров. Необычайная сложность режиссерской партитуры к «Ревизору» невольно заставляет обращать внимание скорее на задания режиссера, данные актерам, чем на выполнение.

Отличительным признаком техники актеров, играющих «Ревизора» в театре Мейерхольда, следует считать мотивацию поступков, совершаемых ими на сценической площадке. Причем эта мотивация достигается не столько внутренней самоуглубленностью, {58} как это замечается у актеров психоаналитической школы, сколько величайшим мастерством в области сценического жеста, той новой пантомимической техники актера, о которой до сих пор мы знали лишь понаслышке, читая описания немногих очевидцев спектаклей восточного театра. В «Ревизоре» логика жеста первенствует над логикой слова. Тончайшие оттенки психологических состояний с необычайной силой и выразительностью передаются иногда с помощью легкого, но четкого наклонения головы, своеобразного изгиба спины и иных телодвижений актера. Вполне естественно, что в этой актерской технике сценической паузе уделено не последнее место. В «Ревизоре» пользование паузами имеет двойное значение: с одной стороны, пауза является ударной точкой для смены и характеристики отдельных настроений, с другой — она служит концовкой для большинства основных сценических положений. С умением пользоваться «паузами» тесно связан актерский прием пантомимического молчания, состоящий в том, что когда один актер действует, то другие как бы вовсе не существуют, их внутренняя жизнь временно прекращается. Этот прием пантомимического молчания, увеличивая четкость рисунка, вместе с тем сообщает нам особую лиричность тем куском пьесы, где он применяется.

Сценический образ Хлестакова, данный Гариным, двойствен. Гарин в своей трактовке соединяет необычайное легкомыслие светского шалопая с изворотливой смелостью завзятого авантюриста. Его веселая беспечность сразу пропадает и заменяется деловитой сосредоточенностью, когда он замечает, что его сотоварищ — заезжий офицер — занят изготовлением «Аделаиды Ивановны» — крапленой колоды игральных карт. С необычайной легкостью рук и ног, как бы жонглируя воображаемыми предметами, Гарин ведет сцену взяток, придумывая, как опытный фокусник, всяческие способы, чтобы вырвать как можно больше денег. Особенно заслуживает внимания у Гарина {59} сцена опьянения, насчитывающая ряд актерских переключений. Казалось бы, вот сценическое положение, наиболее пригодное для показа зрителям всех богатств и достижений техники авантюриста и пройдохи, своим фантастическим хвастовством приводящих в страх и трепет всех присутствующих. Взамен этого в один из самых кульминационных моментов Хлестаков-Гарин так ведет свое повествование о Маврушке и о четвертом этаже, что можно подумать, что состояние данной сцены им определяется как «Белые ночи» Достоевского: этот пьяный авантюрист на несколько секунд стал поэтом и мечтателем.

В прекрасном исполнении Зинаидой Райх роли Анны Андреевны следует отметить трагическую улыбку на лице актера. Действительно, технически у Райх вся трактовка образа построена на улыбке. Приветливо-кокетливая улыбка Райх во время серенады офицеров сменяется улыбкой жадного желания в сценах с Хлестаковым, а затем, во время последнего монолога городничего, эта улыбка принимает черты подлинной трагической маски.

Зинаида Райх, мастерски владея пантомимической техникой, в эпизоде «Лобзай меня» ведет сцену и легким движением рук и плеч вскрывает сложнейшие психологические настроения.

Зайчиков (Земляника) — один из самых характерных представителей мейерхольдовской школы. У него отличная импровизационная техника. Он как бы на лету подхватывает тему и свободно развивает ее. Иногда кажется, что, если бы ему было позволено, то он не дал бы возможности говорить другим актерам, находящимся одновременно с ним на сцене. Но это только кажется. Зайчиков, как редко кто из актеров, владеет чувством меры и всегда работает в строгом хронометраже. Другая особенность его дарования: сочность и богатство интонационных окрасок.

{60} Осипа играет Фадеев[xxxvi], молодой актер, почти что не искушенный в вопросах театральной техники. Осип — Фадеев — кусок настоящей жизни, перенесенный режиссером на сценическую площадку, деревенский парень, такой же настоящий, как и многие предметы театральной бутафории в «Ревизоре». Комическая песня Осипа в 3‑ м эпизоде производит сильное впечатление. После заключительного ухода Хлестакова в реалистическом театре обычно раздается звон бубенцов. Этот же звон бубенцов раздается и в театре Мейерхольда, только не за сценой, а в коридоре за зрительным залом. Когда бубенцы смолкают, то опять слышится песня Осипа, которой и начинается 3‑ й эпизод. Таким образом, Осип как бы намечает тему «тройки», тему, так любимую Гоголем.

Новые задания, поставленные Мейерхольдом при постановке «Ревизора», вынудили его отойти от традиционных приемов разговорно-драматического театра и привели его к новому достижению сценического искусства, обогащенному музыкальной пантомимой и углубленному разработкой изобразительных средств нового театра.

{61} Э. И. Каплан

Вещественное оформление «Ревизора» в постановке Вс. Мейерхольда [11] [xxxvii]

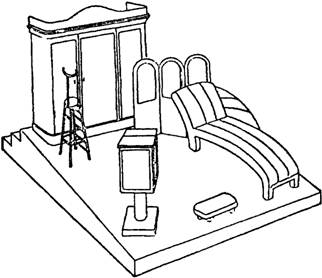

Вещественное оформление «Ревизора» Н. В. Гоголя в постановке В. Э. Мейерхольда дает обостренную театральную форму стиля эпохи Николая I, доведенную до крайней степени простоты. Это явствует как из общего антуража (рис. 1), являющегося неизменным фоном во всех 15‑ ти эпизодах, так и из оформления каждого эпизода на выезжающих площадках.

Дугообразная линия 11‑ ти дверей (не считая 4‑ х боковых, по две с каждой стороны), сделанных из окрашенной в красный цвет и до максимального блеска отполированной фанеры (под красное дерево), грязно-зеленая завеса, спускающаяся от портальной арки до верхнего края перегородки просцениума, преобладание мебели красного дерева (чрезвычайно искусно сделанной из фанеры) — все это не что иное, как основные элементы стиля эпохи Николая I.

Упомянутые выше 15 дверей образуют просцениум. Три средние двери могут раскрываться в виде ворот, через которые въезжают площадки, до начала действия эпизода скрытые от взоров зрителей. На протяжении всего спектакля попеременно действуют две площадки (рис. 2). Они имеют один и тот же размер (приблизительно 5 x 6 арш[ин]), небольшой уклон пола и форму трапеции, обращенную большим основанием в сторону зрителя. В то время как одна площадка работает, вторая приготовляется для следующего эпизода.

Следует отметить любопытный театральный эффект, получаемый от сложения двух движений: площадка в своем первоначальном {62} положении находится в глубине и в ракурсе по отношению к зрителю; по мере своего приближения площадка поворачивается к положению en face, увеличиваясь тем самым не только от сокращения расстояния между зрителем и площадкой, а также и от довольно резкого и чрезвычайно удачного поворота во время движения.

Рис. 1

Устройство площадки и техника ее движения несложны и заключаются в следующем:

Ряд деревянных рам (рис. 2), расположенных радиально и соединенных раскосами, перекрыты щитами. Щиты для избежания шума обиты толстой материей серого цвета. К средней и к двум крайним рамам прикреплены по три колеса (рис. 3) диаметром около 21/2 – 3‑ х вершков и с шириной ободка около вершка. Движение колес идет по деревянным рельсам. По средней рельсе проходит желоб, вдоль которого скользит железный стержень, прикрепленный к основанию центрального ребра площадки, вследствие чего последняя и получает определенное {63} направление. Площадка приводится в движение мотором, помещенным под сценой вместе с колесами, на которые наворачивается железный трос. Последний двумя своими концами прикреплен к площадке спереди и сзади.

Рис. 2

Рис. 3

{64} Рис. 4

Помимо двух указанных площадок в эпизоде «После Пензы» (рис. 4) действует еще третья, спускающаяся сверху и на просцениум не выдвигающаяся. Некоторая сложность конструкции этой площадки, требующая определенной устойчивости лестницы, находящейся на ней, не дает возможности приготовлять ее во время хода представления. Площадка эта, спускаясь, помещается между раскрытыми воротами (см. начало статьи) так, что эти последние образуют как бы боковые стены комнаты «под лестницей в трактире».

Четыре эпизода представлены непосредственно на просцениуме, причем в одном из них («Шествие») параллельно линии оркестра устанавливается балюстрада, также исполненная под красное дерево, с блестящими металлическими (сделанными из жести) балясинами (рис. 3), а в другом эпизоде {65} («Господин финансов») поставлен стол во всю ширину просцениума (рис. 3).

Рис. 5

Убранство площадки сведено до минимума. Пять-шесть предметов ясно говорят о том, где разыгрывается действие.

В эпизоде «За бутылкой толстобрюшки» вводится модная в конце эпохи Николая I мебель, предвещающая появление нового стиля (провинциальное новшество), а в эпизоде «Торжество так торжество» — позолоченный трельяж в стиле русского барокко возвращает нас назад, к старинным образцам. Тем самым вскрывается диалектика стиля данной эпохи, который ведь не является чем-то неподвижным, а развивается из стареющих и назревающих элементов.

Чувство архитектурного стиля не покидает автора постановки на протяжении всего представления. Отклонения от строгого рисунка мебели времен Николая I сопровождаются и отклонениями в отношении движений актера и расположении групп. Кривые линии движений танцующего Хлестакова (в сцене «вранья») как нельзя лучше вяжутся с изломанной линией дивана (рис. 5), а в эпизоде «Торжество так торжество» {66} площадка, обрамленная беспокойным рисунком барочного трельяжа, до отказа заполняется народом с очевидным намерением показать скульптурную группу, выпирающую из предназначенной для нее ниши, что и свойственно стилю барокко, в отличие от скульптурных фигур классического стиля или стиля «ампир», по величине своей всегда соответствующих предназначенным для них нишам.

Рис. 6

Рисунок мебели в общем несколько утрирован, что, принимая во внимание масштаб зрительного зала и расстояние между площадкой и зрителем, следует отметить как положительное явление.

Преувеличенность рисунка больше всего относится к изгибу кушетки в эпизоде «Исполнена нежнейшей любовью» (рис. 6), к изломанной линии комода-туалета в эпизоде «Единорог» и дивана в эпизоде «За бутылкой толстобрюшки» {67} (рис. 5), а также к буфету в эпизоде «Лобзай меня» и к некоторым другим деталям.

Если принцип постановки «Ревизора» на площадках невольно заставляет вспомнить ярмарочные представления XVI и XVII веков, воспроизводимые живописцами того времени, то эпизод «Благословление» по своему вещественному оформлению ближе всего подходит к таковым (рис. 7): занавески, за которыми находятся актеры до их появления на площадке в указанном эпизоде, являются неотъемлемым атрибутом телег и площадок странствующих комедиантов.

Рис. 7

В заключение считаю необходимым указать на совершенно исключительное впечатление от вещественного оформления «Немой сцены», являющейся ключом к спектаклю. Привожу мысль одного из зрителей:

«Мейерхольд, трактуя гоголевскую сатиру с точки зрения нашей современности, оформляет немую сцену как иронический {68} памятник царской России: вместо живых, скульптурно застывших актеров он дает группу раскрашенных кукол.

В плане социальной сатиры куклы одновременно и чучела: чиновники, из которых вытряхнули мясо и кости и которых набили соломой.

Театральный монумент, — а потому по-театральному сделанный и разрешенный в пределах театральных приемов.

Сатирическую группу мейерхольдовских раскрашенных кукол не поставишь ни на Красной площади, ни на Марсовом поле.

Ей место на театре».

{82} Е. А. Кухта «Ревизор» Мейерхольда: К вопросу о театральной драматургии спектакля

После премьеры мейерхольдовского «Ревизора» в Театре им. Мейерхольда (9 декабря 1926 г. ), по свидетельству Андрея Белого, в Москве два месяца стоял крик, и Мейерхольд мог бы пародировать слова Гоголя вслед за первым представлением комедии: «Все против меня. Чиновники, пожилые и почтенные, кричат, что для меня нет ничего святого… полицейские против меня; купцы против меня; литераторы против меня…»[12] Положение режиссера, впрочем, усугублялось тем, что создание театрального гения не бессмертно и его слава, увы, зависит от интеллектуальных и эстетических возможностей зрителя. Зависимость нередко убийственная, но в случае с Мейерхольдом не сыгравшая роковой роли. Современники режиссера оставили нам три книги о его спектакле «Ревизор». Случай по-своему уникальный. Знак реального успеха Мейерхольда, очевидного, несмотря на шквальную злую критику в прессе.

Русские столицы посвятили по книге мейерхольдовскому «Ревизору».

Московский сборник «Гоголь и Мейерхольд» (1927), включивший и статью Мастера, в целом следовал литературоцентристской точке зрения и традиционно судил о спектакле исходя из творчества Гоголя. Сборник возглавил Андрей Белый. Назвав себя «лаборантом словесной лаборатории», он дал анализ морфологии, художественных приемов писателя и, сопоставив с ними спектакль, парировал претензии его противников, {83} касающиеся «искажения» Гоголя: «Мейерхольд внимал стилю Гоголя; его язык выразил в постановке»[13].

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|