- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

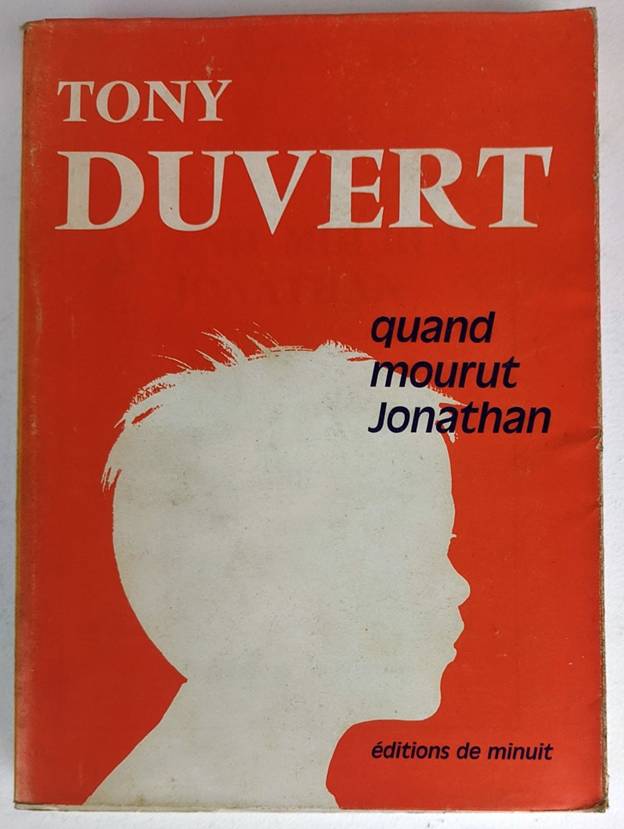

КОГДА ДЖОНАТАН УМЕР 1 страница

КОГДА ДЖОНАТАН УМЕР

Тони Дювер

русский перевод aimenf, 2021

When Jonathan died английски й перевод. D. R. Roberts Translation world copyright ©1991

Quand mourut Jonathan ©1978 Les Editions de Minuit 75006 Paris, France

Да, мы росли...

Не помня промелькнувшего вчера,

Не отличая завтра от сегодня,

Считая детство вечным.

У. Шекспир «Зимняя сказка»

Часть I

Мальчик вошёл на кухню и увидел что-то странное на полу. Он промолчал. Его мать болтала с Джонатаном. Мальчика звали Серж, он собирался осмотреть этот незнакомый дом, но ему было досадно, что на него не обращают внимания.

Немного погодя, мать ушла, без него. Он проводил её взглядом. Она спустилась по тропинке к дороге, где стоял её автомобиль. Джонатан закрыл калитку, тронул Сержа за плечо, и они вернулись на кухню. Пора было пить чай. Ребёнок взял кусок хлеба с маслом и стакан молока. Откусив кусочек, он указал Джонатану на странные вещи, лежавшие на полу.

– Зачем ты их туда положил?

– Это для мышей, – сказал Джонатан.

Блюдце с молоком, блюдце с вареньем и большая корка хлеба.

– Разве они пьют молоко?

– Пьют.

Сержу нравилось, как говорит Джонатан – с неуловимым акцентом толи немецким, толи голландским, или может английским. Джонатан много путешествовал, но это осталось в прошлом. Сержу хотелось подражать его голосу: слова спокойны и чисты, слегка застенчивы, без теней, как предметы на картинах наивистов.

– У них есть язык? – спросил Серж.

– Да, есть. Маленький, розовый и очень шустрый. Они обожают лакать молоко. Малиновый джем они тоже любят, но семечки малиновые оставляют, не едят.

– Я тоже люблю джем, только абрикосовый, – заявил Серж, заметно разочарованный разницей между своим чаем и угощением для мышей. – А зачем ты их кормишь?

– Ну, потому что… не знаю.

Серж ел бутерброд, игнорируя корку, оставив недоеденную хлебную подкову, он потянулся за следующим.

– Мне они очень нравятся, – продолжил Джонатан. – Они милые. Ты видел их?

Серж покачал головой.

– У них такой длинный хвостик и он крутится туда-сюда, как уши вашего пёсика, когда он с тобой разговаривает, – (Серж быстро выпалил, что мать избавилась от собаки) – Правда? А лапки у них вроде беличьих или кошачьих, ты видел белку? (Ой, у нас же есть кот, он мальчик, его зовут Жюли, вспомнил Серж) – и лапки такие мягкие-мягкие.

– А ты их трогал? Это моя мама назвала его Жюли. А ты, взаправду, трогал мышь?

– Нет, слишком они пугливые. Ты говоришь, мама назвала вашего кота Жюли?

– Ага, чесслово. Значит, не трогал?

– Ну, трогал один раз, правда, дохлую. Валялась возле кровати.

– Они и в спальню приходят?

– Да, по вечерам. Они тогда выходят на прогулку, и я постоянно их там вижу, потому что на тумбочке у меня обычно лежит пирожное или печенье.

– Ты оставляешь для них печенье?

– Нет, это для меня. Бывает, не могу уснуть, и хочется чего-нибудь пожевать.

– Скажи, эти мыши мальчики или девочки?

– Не глупи, и те и те.

– Ой… ну иногда там же есть мальчики.

– Да.

– А как ты поймёшь, он это или она?

– Да никак, только если поднять их за хвост и посмотреть им вот сюда.

Джонатан застенчиво указал на шорты Сержа, тот рассмеялся:

– А то получится как с Жюли, видел бы ты «её» яйца! Ты должен меня искупать, я весь грязный.

Между деревней и домом, который снимал Джонатан, было чуть больше полумили. Самым красивым в этом ландшафте, состоявшем из рощиц и лугов, усеянных фермами, была пересекающая его неровная земляная тропа. В дальнем конце были залитые светом склоны холмов, спускавшиеся к тенистой реке. Пробираться приходилось через заросли орешника, чьи серёжки роняли пыльцу на голову и за шиворот всяк идущему по этой тропе.

Дом Джонатана был маленьким, как и сама деревня. Он был окружён диковинным маленьким садом: в тех краях все садики крошечные. Позади забора из проволочной сетки, по которому тянулся вьюнок, взору Джонатана открывалось спокойное волнистое пространство голой распаханной земли, деревьев, каждое из которых состояло из тысяч мерцающих пятен света, и заливных лугов влажной травы, что колыхалась едва приметно, в отличие от листвы над ней.

Было начало июня.

Дом, несомненно, принадлежал к группе старых ферм. По соседству стоял ещё один такой же, и хотя он был ужасных пропорций, смотрелся более трогательно, чем дом Джонатана, благодаря своей непритязательной ветхости и грязной внешности. Там обитала пожилая фермерша. Также на лугу были развалины какого-то огромного здания; если бы не кусты крапивы, торчащие у его подножья, выше и толще любого папоротника, то его отвесные жёлтые стены, потёртые и осыпающиеся, с таким же успехом могли бы возвышаться посреди какой-нибудь знойной пустыни.

В письме Джонатану было сказано, что Барбара навестит его вместе с сыном. Один из друзей Джонатана познакомил их восемнадцать месяцев назад. Он дорожил этим знакомством из-за мальчика. Это случилось в Париже, Сержу было шесть с половиной, Джонатану двадцать семь.

По-своему, ребёнок и мужчина очень любили друг друга, но Джонатан, удручённый массой проблем, вскоре покинул Париж, чтобы укрыться в провинции, хотя и не утратив полностью связи с друзьями.

С той поры он ни с кем не общался, редко отвечал на письма, не принимал гостей, а его половая жизнь сводилась к уединённым ласкам под малозначащие воспоминания. Работал он мало, делая понемногу рисунки тушью и карандашом. Галерея приносила кое-какие деньги, да и те он не знал, на что потратить.

Мысль вновь увидеть Сержа ошеломила его. Барбара собиралась оставить у него сына на неделю, чтобы съездить на юг, и потом забрать его на обратной дороге. Необременённая мужем, она оставляла Сержа то тут, то там, наслаждаясь жизнью свободной женщины. Так что когда Джонатан жил в Париже, он и присматривал за парнишкой, бывало, что они спали вместе, утром он его умывал, одевал и отводил в школу. Их дружба была настолько странной, что Барбара вздохнула с облегчением, когда Джонатан уехал. Серж, крайне вспыльчивый до того, как познакомился с Джонатаном, был мягок с ним, но только с ним. После его отъезда он стал пассивным и замкнутым, что вполне устроило Барбару.

Джонатан был удивлён, что она снова решилась отдать мальчишку на его попечение – возможно, это была своего рода взятка. Барбара частенько испытывала нужду в деньгах, и Джонатан, когда был в состоянии, охотно ей помогал. Двумя месяцами ранее он дал ей ссуду, которую вряд ли можно было назвать ссудой, поскольку он никогда не требовал возврата. Барбара отблагодарила его двумя страницами сплетен, единственным достоинством которых был пассаж о Серже; в других её письмах он никогда не упоминался.

Джонатан был заинтригован этим неожиданным подарком. " Надеюсь, ты то и дело вспоминаешь о моем чудесном мальчике!!... Он, кажется, совсем забыл тебя!!!!... Я говорила с ним о тебе – мы даже собирались сходить на твою выставку в декабре!... Но нет, молодому человеку это было неинтересно… Знаешь, в их возрасте это быстро забывается, что к лучшему, не правда ли… Но ты не представляешь какой он сейчас милашка!!!! " – писала Барбара со свойственной ей пунктуацией. Она рассказала, что Серж, наконец, прилично ведёт себя в школе, что всё больше и больше любит её, а вечером прячется у неё под одеялом, настоящий маленький любовник; " Он, кажется, стал немного плаксой, зато такой ласковый. По правде говоря, уж лучше пусть такой, чем непоседа, который ломает всё подряд!!.... Дети!.. "

Эта замечательная новость совсем выбила Джонатана из колеи.

Что касается письма, обещающего приезд её сына, в нём также упоминались финансовые трудности, в которых она пребывала. Уловка была настолько вопиющей, что Джонатан испугался как бы Барбара, в конце концов, не приехала одна.

Серж вытер руки.

– Ты не грязный, – сказал Джонатан.

– Не грязный, но немножко грязный, ты бы мог помыть меня.

В Париже малыш постоянно сопровождал Джонатана в душ и даже в уборную.

– Но, видишь ли, здесь нет, ни ванны, ни душа.

– А… почему? – насупился Серж. Он отвернулся, и его лицо приобрело то гневное выражение, которое бывало в прежние дни.

– Почему ты уехал? – сердито спросил он.

– В прошлом году? Знаешь, я хотел остаться с тобой, – сказал Джонатан. – Я должен был остаться. Мне не хватило смелости. Твоя мать угнетала меня.

– Почему ты уехал?

Джонатан жил аскетично. Не хватало множества вещей нужных ребёнку. У него было несколько простыней, лишь одна подушка, наволочка и полотенце. Он сам их постирал. Его скромными радостями было вино от депрессии и спальня, где можно её переждать. Теперь же ему требовалась масса всего, целая куча препятствий, чтобы удержать и сдержать эту жизнь, которая убегала от него. После недолгого пребывания мальчика здесь, Джонатан почувствует боль, от которой он, возможно, никогда не избавится; у него станет всё меньше и меньше сил бороться со смертью.

Он посмотрел, сколько у него денег, и отправился в ближайшую деревню за продуктами, мебелью и другими вещами, в которых он нуждался; он даже съездил в ближайший город. Он арендовал холодильник. На окрестных фермах он купил еды больше, чем обычно съедал за два месяца. Ещё он раздобыл зеркало, и пообещал себе разбить его потом. Он осмотрел себя в зеркале, свою одежду, волосы, руки, лицо и провёл долгий день, приводя их в порядок.

Он провёл в доме генеральную уборку, покрасил садовую изгородь, открутил задвижку с двери своей спальни и убрал тряпки, висевшие на ставнях. Он повесил часы на кухне, вымыл почерневшие кастрюли, вымыл плитку, унитаз, окна, нашёл чистую скатерть для стола и сшил занавески, нашёл светильники и поставил на лампочки абажуры. Приготовил игры и игрушки, книжки с картинками и лекарства, насчёт которых он смиренно советовался с провизором, чтобы не ошибиться с возрастом.

В магазине игрушек он сказал, что у него есть сын. От стыда из-за этой лжи он почувствовал себя настолько несчастным, что чуть не оставил пакет на скамейке, когда вышел из магазина.

Под конец, он уже думал: «Лучше бы он не приехал».

Они поднялись наверх, чтобы убрать одежду Сержа в шкаф. Кровать была большой и высокой. Это была единственная спальня в доме, в котором было всего три комнаты, включая кухню. Рядом с кроватью, на козлах, Джонатан поставил стол, за которым он работал. Его покрывали большие листы с рисунками, он был тщательно вычищен, но дерево столешницы было изрисовано бесформенными каракулями.

– Ты делаешь эти рисунки? – спросил Серж.

– Да, я.

– Они хорошие?

Джонатан улыбнулся. – А как ты считаешь?

– Моя мама тоже рисует. И картины.

– Да, я помню.

– А у тебя их покупают? У неё нет.

– Это не так просто.

– Угу. Мы ходим вместе с Домиником возле кафе и ресторанов, показываем их людям, которые там едят, но ничего продать не можем. Ты тоже так продаёшь, в ресторанах?

– Эээ… нет, – ответил Джонатан, немного смущаясь, – в Париже я редко гуляю по вечерам. Но есть издательства и журналы, и есть галерея, которая присылает мне деньги.

– Галерея?

– Ну, магазин.

– То есть ты не ходишь на работу, ты всегда дома?

– Да.

– А мама теперь ходит.

– Да, она мне рассказывала.

– В какую-то контору, после обеда, но не каждый день. Она ведь теперь сочиняет музыку и песни, она не пишет ноты, она поёт мелодию, а Жак записывает ноты. Но сочиняет всё она. Даже слова. У него есть гитара. Ты знаешь какую-нибудь песню моей мамы?

– Нет. Она никогда мне не пела.

– Знаю. Она не умеет петь.

– Но кто-нибудь их поёт?

– Не-а. Никто. Они с Жаком иногда учат меня чему-нибудь.

– Понятно. Повезло тебе.

– Угу… не, не очень.

– Ну что ж...

– А нарисуй что-нибудь типа Микки Мауса? – предложил Серж.

– По-моему, он… слишком… глупый. Я лучше корову нарисую. Хочешь корову?

Они присели бок о бок возле стола и Джонатан достал большой лист бумаги.

– Хорошо. Нет, давай свинью! И большую жирную корову. И Дональда Дака, ты же знаешь Дональда Дака?

Джонатан повиновался. Заказ Сержа ничуть его не смутил. Его рука могла сделать что угодно; и эти ясные и ироничные образы, единственные, которые ребёнок находил понятными, доставляли ему такое же удовольствие, как если бы он был композитором, напевающим школьную песенку вместе с малышом.

– Я могу нарисовать кота, я тоже умею, – сказал Серж. – Я сейчас его нарисую, во-первых, он смеётся, но только лап у него нет. Что ты рисуешь?

– Это очень волосатое яблоко.

– Таких не бывает. Или бывает?

– Одно такое есть. Нет, я пошутил. Взгляни ещё разок.

И под макушкой изящно взлохмаченных волос Джонатан набросал профиль Сержа, каким он его увидел вблизи, карандашной линией столь плавной и нежной, что даже растерялся от той красоты, которую произвела его рука по собственной воле. Это мастерство не служило общественной цели, но из-за тайной любви к детским лицам, он упорно оттачивал его годами. Он бы никогда и никому не показал эти портреты: его публичная деятельность, снискавшая ему репутацию, была серьёзной и лежала в иной плоскости. Мальчик пожаловался, что у него нет уха, затем, когда оно было на месте, Серж сказал:

– Теперь я тебя нарисую.

Он схватил полдюжины цветных фломастеров и красным, синим, жёлтым и розовым нарисовал человечка с зелёным цветком в руке, с сияющими, как звёзды, ресницами, с улыбкой от уха до уха, и очень длинными ногами, потому что он был взрослый.

– Это я? – мягко сказал Джонатан. – Красивый.

– Конечно, ты, видишь, ноги большие. А это твой свитер.

Джонатана удивил цвет: ярко-синий с красной полосой на груди. Прошёл год с тех пор, как он в последний раз его надевал.

– Но это же старый, который я носил в Париже. Знаешь, он всё ещё здесь. Я надену его снова.

– Не надо, – тихо сказал Серж. И замазал коричневым свою безлапую кошку.

На ужин Джонатан решил зажарить двух голубей, но для начала их нужно было ощипать. Сержу понравилось это делать – птицы взволновали его. Когда он рассовывал их перья себе по карманам, вернулись резкие жесты прежних времён.

– Смотри, как бы твои штаны не улетели, – сказал Джонатан.

– А мне пофиг, – ответил он, засовывая руки поглубже.

– Холодает. Давай приготовим их в камине, разожжём огонь, а?

Камин был в другой комнате, Серж согласился на огонь. А ещё он захотел чипсов. В огне он спалил пригоршню перьев, скривившись от жуткой вони. Он выпрямился весь красный и возбуждённый.

– Ты просыпаешься, – сказал Джонатан, – сегодня днём с мамой ты был как неживой.

– Неправда, – яростно выпалил Серж. Его лицо было неподвижным. Он начал дуться, раздражённо уставившись на пламя.

– И я не голоден, – добавил он через мгновение, пристально посмотрев на Джонатана.

– Неважно, их можно есть холодными… Мне страшно, когда ты злишься, – пробормотал Джонатан, склонившись над огнём. Его голос дрожал, он был готов заплакать.

– Не пугай меня, Серж, – продолжал он, – я не справлюсь, у меня сил нет, я, в самом деле, не могу, я пойду спать. Зачем ты так?

Ребёнок с удивлением посмотрел на него.

– Мы поедим, – испуганно сказал мальчик. – А? Давай поедим? Не уходи.

– Этот вертел слишком низко, они сгорят. Видишь, как жир туда капает, собирай его ложкой и поливай их сверху.

– Хорошо.

– А я пойду, сделаю чипсы.

Джонатан принёс картофель и кухонное полотенце, совсем новое и накрахмаленное. Присел на пол у камина, прижался плечом к руке Сержа. Стоя на коленях, тот смотрел на сок, капающий с птиц, его лицо светилось жаром.

– Завтра я пойду в сад, – сказал он.

– Да, будет здорово. Я видел жаб и кузнечиков, и сюда приходят две кошки.

– Как их зовут?

– Да никак, они дикие.

– А где же они тогда спят?

– Где захотят, если только люди их не прогонят.

– А ты их не прогонишь?

– Нет, мне они не мешают. Они таскают сюда еду, которую крадут у старухи. Тут рядом живёт одна бабка, у неё есть собака, куры и кролики. И овощи тоже. Она со мной не разговаривает.

– Почему?

– Не знаю. Она совсем одна и не любит разговаривать. Она сказала мне, чтобы я потравил крыс.

– Крыс? Больших крыс?

– Примерно таких, – Джонатан указал на голубей.

– Мы будем есть крыс! – крикнул Серж. И он, наконец, рассмеялся – вульгарным, адским и хриплым смехом, который был его секретным голосом.

Джонатан поставил кухонный стол поближе к огню. Ночи были ещё холодными. Он осторожно накрыл стол ярко-красной скатертью. Мальчик был опьянён запахом мяса и горелого жира.

За столом, впечатлённый его бесхитростным убранством, Серж сказал: – А помнишь, я раньше всё бил и ломал? Теперь я ничего не ломаю.

– О, это хорошо, – отвечал Джонатан, – а ты вино пьёшь?

– Нет, не пью. Ну ладно, дай немножко. Дай! Ну дай мне!

– Столько хватит? Ты, правда, больше ничего не разобьёшь? И можешь мне показать? – спросил Джонатан.

– Это нельзя показать, – сказал Серж, громко хохоча, – я буду пить вино! пить вино!

– Ты можешь показать мне.

– Не могу.

– Можешь.

– Это невозможно!... Давай, сам покажи.

– Это просто. Вот две тарелки. Одну я бросаю. Другую не трогаю.

Тарелка разбилась о кафель. Серж изумлённо вскрикнул. Джонатан пошёл за щёткой и совком. – Вторую тарелку я ведь не разбил, правильно? Значит, я показал, что не разбил её.

– Д-да, – сказал Серж, – но одну же ты разбил.

– Это не то же самое, есть же ещё.

– Ой! Ой! Тогда можно и мне? Можно попробовать? – соблазнительно отозвался Серж.

– Ладно, будем есть руками, так даже вкуснее.

– Ну, тогда вот тебе! – и Серж швырнул свою тарелку в другой конец комнаты. Джонатан подпрыгнул. Кусочки тарелки застучали по мебели, но всё перекрыл радостный охотничий возглас, которым ребёнок сопровождал их полёт.

– Жаль, она была пустая, – сказал Джонатан, протягивая метлу мальчишке, который уже вскочил на ноги.

– Ммм… вот если бы там были чипсы! – воскликнул Серж.

– Суп.

– Спагетти!

– Горошек.

– Да, да! Горошек.

Серж сидел на корточках у буфета, роясь под ним совком:

– Суп! Уже был. Стой... погоди... – он расхохотался, – кое-что вонючее.

– Вонючее? Ты бы стал это есть?

– Ну, тогда не знаю.

Серж больше ничего не сказал. Как послушный мальчик, он пошёл и выбросил осколки в мусорное ведро. Затем, перепачкавшись жиром и красным вином, они чудно поужинали вдвоём у пламени первобытного огня.

Утром Джонатан слушал, как соседка скребёт мотыгой землю за забором, разделявшим их огороды. Скорее всего, она пришла туда, чтобы разузнать, что происходит и откуда звучал детский голос.

Было ясное утро. Серж проснулся в семь, и Джонатан почувствовал лёгкое стеснение. Оделись, не умываясь. Серж попросил завязать ему шнурки, сказав, что не умеет. Джонатан тоже не умел. Он заметил, как выросли ноги мальчика: пальчики на ногах были уже не такие короткие и пухлые. На свету виднелся золотой пушок на лодыжках; густой, аккуратный, каждый волосок слегка изогнут, поднимаясь к бёдрам, волоски становились тоньше, но не исчезали полностью.

Серж настоял на том, чтобы немедленно выйти в сад. Джонатан собрал завтрак на земле, на густой траве. Ещё не совсем проснувшись, ребёнок прислушивался к скрежету мотыги. Он нехотя срывал травинки вокруг себя и швырял их в чашку с кофе, которую оставил наполовину недопитой; затем он опрокинул её, резко поднялся и подошёл к забору из сетки. Он раздвинул вьюнок:

– Здравствуйте! – сказал он женщине, поймав её взгляд.

– Хнн.

Она стояла не разгибаясь. Мокрый чёрный нос, окруженный короткими седеющими волосами, протиснулся сквозь сетку и уткнулся мальчику в колено.

– Это ваша собака? – спросил Серж, протягивая собаке палец, который тут же был облизан.

– Пшёл вон, барбос, - сказала старуха и ткнула пса мотыгой. Разочарованный, Серж вернулся к Джонатану. Старуха выпрямилась и крикнула через забор:

– Я снова видела крыс! Травите их как следует! Месье! Прошлой ночью они задушили двух кур! А вьюнок надо выдергать, он ползёт на мой редис!

Не дожидаясь ответа, она склонилась над грядкой и принялась рыхлить землю, но уже не так яростно, дабы лучше слышать. Серж с удовольствием замурлыкал: «Твой редис! твои куры! мой крыс! »

– Летом тут будут цветы, – Джонатан указал на перекопанный клочок земли, где поднимались тонкие стебли высотой с ладонь.

– Редис? – уточнил Серж, громче, чем следовало.

– Нет, это… забыл французское название. Они растут в пшенице. Если ты разуешься, – серьёзно продолжил он, – я бы с радостью нарисовал твои ноги.

Серж согласился без тени удивления:

– Только я не могу развязать узлы.

Джонатан помог распутать шнурки; затем, лёжа в траве на спине, задрав ноги, Серж декламировал, пока стягивал носки: «О! мои куры! мои куры! мои крысы! мой редис! » Джонатан положил планшет для рисования на ящик, дал мальчику журнал и уложил его так, чтобы свет лучше падал.

– Будешь рисовать одну или две ноги?

– Все твои ноги.

– Все мои ноги?

Серж, читавший хоть и плохо, но без устали, не мог лежать неподвижно. Его ноги то и дело меняли положение, а Джонатан всё рисовал. Через час на бумаге был целый десяток ног. «Все его ноги», - подумал Джонатан. Рисовал он карандашом, ничего не стирая и не ретушируя. Он мог бы это делать даже с закрытыми глазами - мастерство не пропьёшь. Но эта переформулировка академического рисунка в пропорциях Сержа взволновала его. Он создавал глубину, просто меняя толщину линии. Из-за белизны кожи ему захотелось поработать с цветом, и это его удивило: с той поры, как он здесь поселился, он не прикасался к краскам.

Под акварелью детские ноги казались угловатыми и неугомонными. А там, возле куста крапивы, Серж помахивал своими – настоящими. Иногда он начинал читать вслух по слогам, речь его была то монотонной, то экспрессивной.

Счастливый Джонатан смотрел на бумагу. Эти рисунки не принадлежали ему. Всего лишь случайная игра солнца и облаков этим утром уловила образ мальчика и перенесла его на бумагу. Он показал эскиз Сержу, но тот не обратил на него внимания.

– Вот так и простужаются, – раздался резкий, полный холода голос. Старуха уходила по тропинке и, проходя мимо, окинула их любопытным взглядом.

– Ты её заинтересовал, – сказал Джонатан.

Внезапно он притянул Сержа за ноги и стал их целовать. Он лизал между пальцами, маленькие ноготки были в земле. Ребёнок смеялся и визжал от удовольствия, почти бился в истерике. Эскиз упал на землю, его измяли и изорвали. Потом они отдыхали в тишине, по-особенному глядя друг на друга. Затем поднялись и вернулись в дом.

Когда босоногий Серж исчезал в дверном проёме, он казался торопливым, неуловимым, почти танцующим.

Серж никогда не рассказывал о своём отце, которого звали Симон; он виделся с ним раз или два в месяц. Джонатан познакомился с ним в один из тех странных вечеров в Париже, и они неплохо ладили. Симон мечтал стать художником или скульптором, но работал кем-то вроде техника в архитектурном бюро. Он был хорошим парнем, но и только. Казалось, он очень любил Барбару и тяжело переживал их разлад; Барбара считала его скучной компанией, как в обществе, так и в постели.

Но всё равно она с ним виделась время от времени. Они разговаривали, порой занимались любовью, а иногда Симон водил Сержа в кино или зоопарк. Его сын внушал ему не более чем лёгкую нежность. На его содержание он платил Барбаре скромные деньги.

Однако в комнате Сержа в Париже была большая фотография Симона, одна из его трубок, пара ботинок, сильно потрёпанных, и пара джинсов, залитых краской – Симон, должно быть, принёс их для работы по дому. Эти предметы лежали среди игрушек и прочих вещей, которые Серж имел обыкновение повсюду разбрасывать. В шесть лет у него была мания переодевания в течение всего дня. Стоило ему обнаружить неудобство реальное или мнимое в своих шортах, жилете или в носках, как он яростно стягивал их и примерял другую одежду, переворачивал ящики вверх дном, кричал, плакал, а потом, в конце концов, успокаивался. Барбара, нечувствительная к шуму и беспорядку, просто пожимала плечами. Но если у неё находились друзья, которые любили тихо помедитировать, держа подле себя ароматические палочки, зелёный чай и книги про дзэн, она трясла и била Сержа, урезонивая его размеренным голосом:

– Послушайте-ка, молодой человек, не пора ли прекратить эти игры?

Вне себя от ярости, ребёнок отправлялся рыдать в чулан, а Барбара и её друзья могли спокойно продолжать свои упражнения.

Появление Джонатана изменило всё. Он не умел медитировать. Он последовал за Сержем в его чулан и был поражён увиденным. На полке, прибитой очень высоко к стене, свернувшись клубочком за грудой мятого белья, лежал задыхающийся маленький зверёк, упрямый, дикий и недоступный, являя взору лишь ухо и краешек колена. Глубоко тронутый, Джонатан отчаянно хотел утешить его, взять на руки, но он терпеливо стоял там, со слезами на глазах, позволяя себя разглядеть. Внезапно Серж опрокинул свою бельевую крепость и повис у него на шее. Позже он показал Джонатану, как ему удавалось залазить в это логово; спускаться оттуда было гораздо труднее.

Они закончили вечер в комнате мальчика, где было так спокойно, что Барбара прервала свои эксперименты с нирваной, чтобы понять, отчего такая тишина. Её взору предстали двое мальчишек на полу; сидя на лежащем Джонатане, Серж раскладывал по его спине маленькие пластмассовые блоки, из которых можно было построить бунгало или, к примеру, заправочную станцию. Сконфуженный Джонатан, увешанный этими угловатыми гирляндами, не знал, что сказать в своё оправдание. После того первого вечера он чувствовал сильное беспокойство. Спустя несколько недель, всё же пришлось признаться самому себе, что Серж любит его, и вновь обрести душевное равновесие.

Серж вёл себя как маленький ребёнок. Он выдумывал для Джонатана десятки воображаемых мелочей. От него же он требовал, чтобы Джонатан одевал и раздевал его, надевал ему ботинки, купал, водил в школу и обратно, держал его за руку на улице, целовал до и после, помогал читать буквы и рисовать даже самые простые из них. Он был настолько неуправляемым и капризным за столом, что Барбара капитулировала и разрешала ему брать из холодильника, что ему по вкусу. Но Джонатан любил готовить, поэтому теперь Сержу нравилось есть вместе с ним.

Джонатан исполнял каждую роль с таким терпением и удовольствием, что раздражённая Барбара вскоре увидела в этих ритуалах отвратительные привычки, прививаемые её сыну, и немедленно их пресекала. Это ввергало Сержа в плохое настроение – ещё больше беспорядка, разбитых вещей, криков и побегов на полку в чулан. Сообразно своему умению строить причинно-следственные связи, Барбара пришла к выводу, что Джонатан расстраивает мальчика и оказывает на него дурное влияние. Начитавшись определённого рода сочинений, она приписывала это не каким-либо извращениям со стороны Джонатана, а негативным вибрациям, которые он порождал, не будучи в состоянии их контролировать. Знатоки вибрации, её друзья, подтвердили диагноз:

– Ты права: то, что излучает этот парень, просто невероятно. Не оставляй с ним ребёнка.

– Да, знаешь, я чувствую это прямо здесь. Правда.

– Я бы сказал, что у него нет оргонной энергии.

– Ты что, спятил? Она у всех есть.

– Знаю, но, видишь ли, я не знаю, известно ли тебе, но он не принимает её, он как бы отталкивает её, он... ну, я не знаю... но это же очевидно, разве не видите?

Именно Симон не дал окрестить Сержа жеманным христианским именем. Когда он родился, Барбара хотела назвать младенца Себастьяном-Казимиром, или Жерве-Артуром, или Гийомом-Ромуальдом, или кем-нибудь ещё в том же духе, но Симон запротестовал с такой нетипичной энергией, что Барбара уступила: они тогда собирались пожениться, и её беспокоили другие разногласия. Сержем звали отца Симона, которым он восхищался.

Что касается настоящего имени Барбары, то её звали Жоржетта. Мать только так её и называла, будучи у них в Париже. Склонный к иронии, Серж готов был обмочиться со смеху всякий раз, когда бабушка говорила «Жоржетта», но вовремя сдерживался. В те дни у Барбары бывало скверное настроение, и между матерью и дочерью вспыхивали ссоры.

Эта старуха был врагом Джонатана. Она часто видела Сержа в его компании, и ей это не нравилось: она приехала в Париж, дабы насладиться внуком, а этот соперник нарушил её планы. Серж был просто невыносим со своей бабушкой – хорошие манеры он приберегал для этого тихого молодого человека, который даже не был французом. Старуха думала, что Джонатан уделяет столько внимания Сержу, чтобы переспать с его матерью. Она это считала отвратительным: ведь доверие ребёнка нетрудно заслужить, и Барбара, конечно, на это купится! Старуху бесило, что такой расклад лишал её привилегий и удовольствий, которые по праву принадлежали ей одной.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|