- Автоматизация

- Антропология

- Археология

- Архитектура

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерия

- Военная наука

- Генетика

- География

- Геология

- Демография

- Деревообработка

- Журналистика

- Зоология

- Изобретательство

- Информатика

- Искусство

- История

- Кинематография

- Компьютеризация

- Косметика

- Кулинария

- Культура

- Лексикология

- Лингвистика

- Литература

- Логика

- Маркетинг

- Математика

- Материаловедение

- Медицина

- Менеджмент

- Металлургия

- Метрология

- Механика

- Музыка

- Науковедение

- Образование

- Охрана Труда

- Педагогика

- Полиграфия

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Приборостроение

- Программирование

- Производство

- Промышленность

- Психология

- Радиосвязь

- Религия

- Риторика

- Социология

- Спорт

- Стандартизация

- Статистика

- Строительство

- Технологии

- Торговля

- Транспорт

- Фармакология

- Физика

- Физиология

- Философия

- Финансы

- Химия

- Хозяйство

- Черчение

- Экология

- Экономика

- Электроника

- Электротехника

- Энергетика

Темнота.. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Темнота.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Вершина Фасги на закате. Хаусмен, двадцати двух лет, и Кэтрин Хаусмен [122], девятнадцати, смотрят на запад. Ветерок.

Хаусмен…Всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Неффалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до западного моря, но не Уэльс, который отдаю методистам.

Кейт. Что же произошло, Альфред?

Хаусмен. Все хотели это знать.

Кейт. Тут не до шуток. Все боятся тебя теперь, кроме меня, да и я тоже боюсь. Для отца это удар – хотя к ударам ему не привыкать. У нас теперь скупятся, ходят на цыпочках, зимой разжигают одну печку. У Клеменс каждый грош на счету. А ведь мистер Миллингтон всегда говорил: будь она мальчиком, он был бы рад видеть ее среди своих шестиклассников.

Хаусмен. По мнению Миллингтона, худшее, что могло со мной стрястись, – это хорошая выпускная отметка вместо отличной. Что ж, он ошибался. Да, он просил меня время от времени вести уроки латыни в шестом классе – этакий акт милосердия. Я буду преподавать маленькому Базилю.

Кейт. Мне бы хотелось, чтобы ты поучил меня, – я не такая уж тупица. Как‑ то раз ты собрал нас на лужайке, чтобы показать солнце и планеты. Я была Землей и выделывала пируэты вокруг Лоренса [123], а ты бегал за мной по кругу и изображал Луну. И по сей день это все, что я знаю из астрономии. Так, значит, ты будешь учителем?

Хаусмен. Только пока не пройду экзамена на государственную службу [124].

Кейт. На государственную службу?

Хаусмен. Буду чиновником Ее Величества.

Кейт. Как дипломат?

Хаусмен. Точно. Или как почтальон. Мой друг Джексон поступил в Бюро патентов Ее Величества. Читальный зал Британского музея там неподалеку. Я собираюсь продолжать занятия классикой. Посмотри‑ ка на Кли, какими синими становятся холмы, когда заходит солнце!

Кейт. Ах да! Наша Земля Обетованная!

Хаусмен. Я перестал верить в Бога, кстати.

Кейт. Ох уж мне эти оксфордские штучки.

Хаусмен. Я ждал у реки друзей, Джексона и Полларда. Джексона ты не знаешь. Поллард – это тот, кто к нам однажды приезжал. Мама осудила его за то, что он не сумел незаметно для нее подойти к двери уборной, не смог прокрасться как положено… Я ждал их на скамейке у реки, и меня осенило, что я одинок и помощи ждать неоткуда.

Кейт. Мама умерла бы, если б услышала тебя.

Хаусмен. Я не буду упоминать это в семейных молитвах.

Кейт. В Оксфорде ты поумнел. Ты хоть помнишь, какой была наша мама?

Хаусмен. Да, когда она болела, я все время сидел рядом с ней. Мы вместе молились, чтобы она поправилась, и она говорила со мной так, будто я совсем взрослый.

Кейт. Она ведь тебя слышит.

Хаусмен. В это я перестал верить, когда мне было тринадцать.

Кейт. Тогда ты просто наказывал Бога за то, что она умерла.

Хаусмен. И клянусь Богом, Ему еще нести наказание.

Темнота.

Свет на поющего Банторна [125] из «Пэйшенс» Гилберта [126] и Салливана [127].

Банторн (поет).

Чернь кишит толпою серой,

Ты ж, апостол новой веры,

Стань эстет, средь лучших – свой,

Вознося над Пикадилли

Пламя маков, снежность лилий

Ренессансною рукой… [128]

Банторн уходит.

Ночная вокзальная платформа, ветка подземно‑ наземной железной дороги.

Двадцатитрехлетний Хаусмен и двадцатичетырехлетний Джексон в служебных костюмах ожидают поезда. У Хаусмена в руках «Филологический журнал», у Джексона – вечерняя газета.

Джексон. Это было величественно, не так ли? Настоящая веха, Хаус!

Хаусмен. Мне кажется, это было… довольно мило…

Джексон. Довольно мило? Это же перелом! Д'Ойли Карт [129] сделал театр современным.

Хаусмен (удивленно). Ты имеешь в виду, Гилберт и Салливан?

Джексон. Что? Нет. Нет, театр.

Хаусмен. А, понимаю.

Джексон. Первый театр, полностью освещенный электричеством!

Хаусмен. Милый старина Мо…

Джексон. Новый «Савой» Д'Ойли Карта – это триумф.

Хаусмен. Ты – единственный лондонский театральный критик, достойный своего имени. «Новый, электрифицированный „Савой" – это триумф. Презренный, освещенный мерцающим газом Сент‑ Джеймс…»

Джексон (одновременно). А, я знаю, ты просто дразнишь меня…

Хаусмен. «…сумеречный зловонный Хей‑ маркет… ненаучный Адельфи…»

Джексон. Но ведь это было восхитительно, правда, Хаус? Всякий век думает, что он модерный, а на самом деле – только наш. Электричество изменит все. Все! Нам сегодня прислали электрический корсет.

Хаусмен. Он что, лампочками загорается?

Джексон. Я никогда так раньше не думал, но в каком‑ то смысле Бюро патентов стоит у самых врат нового века.

Хаусмен. Эксперты по электрическим спецификациям, может быть, и стоят, но у нас в Торговых марках все иначе. Ко мне сегодня пришли леденцы от кашля, запрос на регистрацию торговой марки в виде изысканно скорбного жирафа. Это задело весьма тонкие материи в регистрационном уставе. Выяснилось, что, вообще говоря, у нас уже учтен жираф с двенадцатью целлюлоидными воротничками разных стилей на шее, но – в этом весь фокус – мы регистрировали счастливого жирафа, по сути самодовольно ликующего жирафа. Возникает вопрос: является ли наш жираф платоническим? должны ли все богоданные жирафы in esse et in posse [130] быть отнесены к компании «Новые воротнички Хаундстича»?

Джексон. Значит, это правда – классическое образование везде выручит.

Хаусмен. Я посоветовался с коллегой Чемберленом – он составляет новый указатель, – мне кажется, он слегка не в себе, этот Чемберлен, он поместил Иоанна Крестителя в «Мифологические персонажи»…

Джексон. Знаешь, что о тебе говорят?

Хаусмен…а монаха с пивной кружкой – в «Библейские герои».

Джексон. Может, скажешь мне, что произошло?

Хаусмен. О, мы решили в пользу леденцов. Джексон. Говорят, ты нарочно провалил экзамен.

Хаусмен. Кто, Поллард?

Джексон. Нет. Но его вызывали, чтобы расспросить о тебе.

Хаусмен. Я видел Полларда в Читальном зале.

Джексон. И что он тебе сказал?

Хаусмен. Ничего. Это был Читальный зал. Мы обменялись быстрыми гримасами.

Джексон. Мы оба получили что хотели. Поллард в Британском музее, да и я уже в должности эксперта на три сотни в год и с перспективами… Ты был умнее нас обоих, Хаус!

Хаусмен. Я не получил того, что хотел, это правда, но я хочу то, что у меня есть.

Джексон. Копаться в бумагах за тридцать восемь шиллингов в неделю.

Хаусмен. Зато мы вместе, ты и я, мы вместе обедаем, спешим к одному поезду на работу, да и работа легкая, у меня остается время на классику… дружба для меня все, иногда я так счастлив, что голова кругом идет, – а потом, взгляни, и у меня есть перспективы! Меня напечатали! (Показывает Джексону журнал. ) Я приберегал это для какао.

Джексон. Однако!

Хаусмен. «Филологический журнал». Видишь?

Джексон. «Горациана»… «А. Э. Хаусмен» – однако! … Что это?

Хаусмен. Рассказываю людям, о чем именно писал Гораций.

Джексон. Гораций!

Хаусмен. Всего лишь отрывки. По‑ настоящему я работаю над Проперцием.

Джексон. Молодчина, Хаус! Это нужно отметить!

Хаусмен. Мы и отметили – поэтому я и…

Джексон (припоминает). Ох, я же тебе еще должен за…

Хаусмен. Нет, это была моя идея, все равно тебе в спектакле пришлись по душе одни электрики.

Джексон. Девушки были симпатичные и музыка, – вот только сюжет.

Хаусмен. Вся эта вещица довольно бестолковая.

Джексон. Ты же говорил – милая. Ты не должен со мной все время соглашаться.

Хаусмен. Я и не соглашаюсь!

Джексон. Нет, соглашаешься. Знаешь, Хаус, тебе нужно тверже стоять на своем.

Хаусмен. Ну, это ты хватил. Как будто я не сказал только что Ричарду Бентли, что его securesque [131] в три, двадцать шесть никуда не годится!

Джексон. Кто? A, veni, vidi, vici… Знаешь, что меня раздражает? Этот приятель, да и все они не заслужили такой шумихи – сам посуди, ну какая от него польза?

Хаусмен. Польза? … Я знаю, что он не так полезен, как электричество, но это весьма увлекательно – обнаружить нечто…

Джексон. Что?

Хаусмен…быть первым человеком, кто за тысячу лет прочел стих так, как он был написан. Что?

Джексон. Я говорю про эстетов, про спектакль…

Хаусмен. А!

Джексон. Меня раздражает, как с ним носятся – газету не открыть, а все эти рисунки в «Панче» [132], стоит только ему заикнуться про то, какой он эстет и насколько он лучше обычных людей, занятых почтенным ремеслом… Я вот о чем – сам он что в жизни сделал? Тут еще и оперетта, не приведи господи, теперь о нем весь город будет шуметь вдвое больше. Что он такого сделал, интересно знать.

Хаусмен. Ну, я… У него есть книга стихов.

Джексон. Я против поэзии ничего не имею, не подумай, я, как все, люблю хороший стишок, но ведь Теннисон не снует по Пикадилли, не пытается умничать, правда? Эти его позы, его наряды… если ты меня спросишь, Хаус, по‑ моему, это просто не по‑ мужски.

Хаусмен. Это не он к вам приходил с электрическим корсетом?

Джексон. В Оксфорде таких было несколько, я помню.

Хаусмен. Помнишь, он сказал, что твой голеностоп – это поэма?

Джексон. Который?

Хаусмен. Левый. Ах, Уайльд. Оскар Уайльд.

Джексон. Оскар Уайльд был с нами в Оксфорде?

Хаусмен. В год, когда мы поступили, он окончил классику с высшим баллом. Я ходил к Уоррену, его наставнику в Магдалине. Ты разве не помнишь?

Джексон. Был такой Уилд, увлекался крикетом, стоял слева от воротец…

Хаусмен. Нет, нет… Голубой фарфор.

Джексон. Постой. Бархатные бриджи! Черт побери! Знал же я, что у него не все дома.

Шум и огни приближающегося поезда. Темнота. Комната, возможно бильярдная, в Лондонском клубе, ночь, 1885 год.

Лябушер [133] и Гаррис [134]: вероятно, во фраках с бабочками, например, с бренди и сигарами, играют, или не играют, в бильярд. Третий, Стэд [135], – в почти изношенном деловом костюме. У него окладистая борода и фанатичный взгляд пророка. Он профессионально просматривает газету.

Лябушер. Мы изобрели Оскара, воплотили его. Потом выпустили в свет. Потом мы взвинтили на него цены. Когда Д'Ойли Карт вывозил «Пэйшенс» в Нью‑ Йорк, у него появилась идея захватить с собой в Америку Оскара, чтобы выставлять для рекламы в качестве оригинального экспоната эстетизма. И Оскар оправдал доверие прежде, чем сошел с корабля, – «Мистер Уайльд разочарован Атлантикой», – помните, Стэд? Вы дали ему место в «Гэзетт», а я напечатал ответ в «Трут» – «Атлантика разочарована мистером Уайльдом». Я хорошенько расхвалил его, а Оскар, не ведая, что это всего лишь трюк, говорил людям по ту сторону океана: «Генри Лябушер – один из моих героев» – в общем и целом весьма удовлетворительно провернутое дельце. Но теперь он уходит от нас. Где бы мы ни резали нить, этот бумажный змей никак не упадет. И плутовать не приходится, а его акции все растут. Когда он вернулся домой и имел наглость провести лекцию на Пикадилли о своих американских впечатлениях, я тиснул три колонки под заголовком « Exit Oscar ». Я объявил его никчемным женоподобным пустозвоном; он, несомненно, был удивлен. Я подсчитал, сколько раз он употребил слова «прекрасный», «милый» и «очаровательный», и счет дошел до восьмидесяти шести. После такого, кажется, любой пойдет ко дну – ничуть не бывало… Он объездил провинцию, и люди платили немалые деньги, чтобы им рассказали, насколько они провинциальны… насколько их дома уродливы внутри и снаружи, их одежды безвкусны, их мужья серы, жены примитивны, а мнения об искусстве – ничтожны. Между тем сам Оскар ничего в этой жизни не сделал.

Гаррис. Вы взялись не за тот конец нити, Лабби.

Лябушер. Все выше, выше и выше… Это колеблет веру в то, что нравственным универсумом движет журналистика.

Стэд. Нас поражает бесцельная стрела, стрела, оснащенная одним из наших перьев.

Гаррис. Вам бы, старина, Ветхий Завет редактировать.

Лябушер. Он и редактирует.

Стэд. В «Пэлл‑ Мэлл гэзетт» достаточно много от Завета, чтобы Господь стоял за моим плечом. И Он был со мной вчера, когда я – да, я! – заставил парламент принять поправку к Уголовному кодексу [136].

Гаррис. Знаете, Стэд, многие считают, что вы сумасшедший. Они так думали и раньше – прежде чем вы купили тринадцатилетнюю девственницу [137] за пять фунтов для того только, чтобы подкрепить свою точку зрения. Выходка превосходная, не отрицаю – даже снимаю шляпу. Когда я принял «Ивнинг ньюз», я взялся редактировать эту газету так хорошо, как только мог в двадцать восемь лет. Тираж не шелохнулся. Тогда я стал редактировать ее как четырнадцатилетний юнец. Тираж начал расти и к прежним цифрам уже не возвращался.

Стэд. Нет, ради всего святого, Гаррис! В верных руках перо редактора – это скипетр власти! Еще при нас жизнь может вернуть себе великолепие героической эпохи. В свою первую кампанию, в бытность мою молодым провинциалом, я поднял весь север против русской политики лорда Биконсфилда [138] и турецких зверств в Болгарии. «Честь болгарских дев, – говорил я своим читателям, – находится в руках дарлингтонских избирателей». Я явственно слышал призыв Господа в тысяча восемьсот семьдесят шестом; я услышал его вновь в прошлом году, когда заставил правительство направить генерала Гордона [139] в Хартум; и я слышал голос в ходе той кампании, которая сегодня поместила тринадцати‑, четырнадцати– и пятнадцатилетних девственниц под опеку парламента.

Гаррис. Генералу Гордону отсекли голову.

Стэд. Отсекли ее или нет…

Гаррис. Отсекли.

Стэд…мы, журналисты, наделены богоданной миссией служить народу трибунами.

Гаррис. Для меня как журналиста Русско‑ турецкая война стала боевым крещением. Я был с генералом Скобелевым при Плевне [140].

Лябушер (Стэду). Я – член парламента. Мне не нужно быть журналистом, чтобы служить трибуном народа. (Гаррису. ) Нет, не были, Фрэнк. Вы тогда жили в Брайтоне. (Стэду. ) Поправка к Уголовному кодексу составлена плохо и, как я утверждаю в своей статье, принесет больше вреда, чем пользы. (Гаррису. ) В семьдесят шестом вы были учителем французского в Брайтон‑ колледже, по крайней мере, так вы сказали Хатти в антракте «Федры».

Гаррис. Это был полет фантазии.

Лябушер (Стэду). Ваш законопроект следовало отправить на переработку в специальный комитет [141]. И отправили бы, если б вы не изводили правительство своими отвратными статьями.

Гаррис. Парламент исстари покровительствовал британским девственницам, но обыкновенно по системе «первым пришел, первым получил».

Лябушер. Вы заставили «Пэлл‑ Мэлл гэзетт» выглядеть сенсационной, хотя ничего сенсационного в ней нет. Ваша кампания «в защиту девственниц» оскорбляет все приличия – вы дали мальчишкам‑ разносчикам прочесть о грязных проделках, которые касаются не кого иного, как их сестер.

Гаррис. Правда ли, что вы поймали мышь в конторе «Гэзетт», положили ее на тост и съели?

Стэд. Истинная правда. (Лябушеру. ) Когда я приехал с севера, из Дарлингтона, работать в «Гэзетт»…

Гаррис. С юга.

Стэд…она распродавала не больше тринадцати тысяч экземпляров, да и этого не заслуживала, поскольку отпугивала читателя.

Гаррис. С юга.

Стэд. Я ввел подзаголовок в восемьдесят первом, иллюстрацию в восемьдесят втором, интервью в восемьдесят третьем, редакторскую колонку, авторские статьи…

Лябушер. Зачем вы ели мышь?

Стэд. Я хотел знать, какая она на вкус.

Лябушер. Спросили бы меня. Я ел их в Париже в дни осады, и крыс, и мышей.

Стэд. Я изобрел Новую журналистику [142]!

Лябушер. Мы не перешли на крыс, пока не съели всех кошек.

Стэд. Я дал добродетели голос, которого не заглушить никакому парламенту.

Лябушер. Тогда мы стали есть собак. Когда кончились собаки, мы взялись за зверей в зоопарке.

Стэд. Статья первая! Совершеннолетний возраст поднят с тринадцати до шестнадцати лет.

Лябушер. Я отсылал депеши воздушными шарами – и сделал себе имя. Я предполагаю, вы тоже были в осажденном Париже, Фрэнк?

Гаррис. Нет, в тысяча восемьсот семидесятом я строил Бруклинский мост.

Стэд. Статья вторая! Девочки, чья нравственность под угрозой, могут быть отняты у родителей по решению суда.

Лябушер. Вот уж этой статьей не воспользуются никогда.

Стэд. Но ведь это была ваша поправка.

Лябушер. Всякий разумный человек подбрасывает такие поправки с задних скамей единственно для того, чтобы правительство осознало, какой бурдой его пичкают, и отказалось их рассматривать. Я подал предложение поднять совершеннолетний возраст до двадцати одного, и двое проголосовали «за». Мое последнее достижение – это поправка о непристойных деяниях между мужчинами, и, господи помилуй, она прошла как по маслу – хотя не имела ни малейшей связи с тем законом, который мы собирались обсуждать; обычно такие отклоняют за несоответствие повестке дня, но все торопились покончить с делами, отложить парламентскую сессию и перейти ко всеобщим выборам.

Стэд. Но… но вы, разумеется, намеревались обуздать вашим законом современный порок?

Лябушер. Ничего подобного. Я намеревался выставить этот закон абсурдным для всякого разумного человека, который еще оставался в полупустой Палате… Но этот чудак, должно быть, вышел, и теперь за французские поцелуи и… сами знаете что пара парней может получить два года заключения с тяжелыми работами или без оных, даже если эти двое резвятся в собственном доме, за закрытыми дверьми. В странном мире мы живем, не правда ли?

Стэд. В таком случае ваши проказы оказались своевременными. По всем приметам Лондон низвергается в бездну извращенного эротизма, сопутствовавшего падению Греции и Рима.

Лябушер. Что еще за приметы?

Стэд. Скепсис в отношении возвышенной нравственности; вкус к чувственному и запретному во французской литературе. Наши эстеты равняются на пороки Парижа, которые я не смею именовать, но пороки эти столь одиозны, что им следовало бы запретить пересекать границу Франции.

Гаррис. Вообще, в Греции и Риме содомия едва ли связывалась с пристрастием к французским романам. Это была культура атлетических площадок и ратных полей; как в Спарте, например, или в Священном отряде фиванских юношей. Так вышло, что я путешествовал по Греции в октябре тысяча восемьсот восьмидесятого, когда пешком, когда верхом; находил приют в монастырях или в пастушьих хижинах, пока не прибыл в Фивы. Там работал немецкий археолог, который представился мне Шлиманом [143].

Лябушер. Гаррис, вы когда‑ нибудь говорили правду?

Гаррис. Он сказал нам, что молодой грек только что отыскал очень большое захоронение в Херонее, рядом, вернее, под каменным львом, воздвигнутым Филиппом Македонским в память о победе триста тридцать восьмого года до нашей эры. Помните, это в битве при Херонее, по Плутарху, сто пятьдесят пар любовников поклялись охранять Фивы от захватчиков, сражались и умерли все до единого. Так вот, я оставался там, пока мы не раскопали двести девяносто семь скелетов, захороненных бок о бок.

Лябушер. Так это были вы!

Гаррис. Они лежали в два слоя, плотно, как сардины. И по сей день видно, как македонские копья раскраивали им руки, ребра, черепа… Самая удивительная картина, какую мне приходилось видеть.

Открытая местность. Летний день, 1885 год. Двадцатишестилетний Хаусмен удобно лежит на траве, читая «Филологический журнал». Чемберлен, того же возраста, сидит, читает «Дейли телеграф» [144] или что‑ то в этом роде. Они невнимательно следят за пригородными атлетическими соревнованиями, звуки которых – вялые аплодисменты, выкрики вразнобой, возможно, музыка – слышатся вдалеке. Рядом на траве пакет с пивными бутылками и сэндвичами.

Чемберлен. Что скажешь, Хаусмен? Пять фунтов за девственницу. Это, интересно, за один раз? …

Хаусмен. С одной девственницей два раза не выйдет.

Чемберлен…или покупаешь ее насовсем? – это имел в виду. До чего доходят парламентские отчеты.

Хаусмен. Это на четверть мили выстроились? Я не вижу Джексона.

Чемберлен. В таком случае это другой забег.

Чayсмен (возбужденно). Ты уверен? Мы не для того приехали в Илинг [145], чтобы его пропустить.

Чемберлен. «Мистер Лябушер, либерал, Нортгемптон…» – ну он им сейчас задаст…

Хаусмен. Или это полмили?

Чемберлен. По старту никак не скажешь, все зависит от того, где они остановятся. «Поправка мистера Лябушера…» О боже, о боже, о боже, теперь лазейка открыта для любого вымогателя в городе. Всё про тебя проведают, будьте покойны. И это пишет Лябушер, выпускник Итона и Тринити [146], – он‑ то чем возмущен?

Хаусмен. Мне все‑ таки кажется, это четверть мили. (Встает на отдаленный звук стартового пистолета. ) Ты видишь его?

Чемберлен наконец отрывается от газеты.

Чемберлен. Четверть мили – это забег без препятствий, правда? – а здесь барьеры. (Возвращается к газете. )

Хаусмен (облегченно). Ах да… он бежит после двухсот двадцати с препятствиями.

Чемберлен. Уже поздно.

Xаусмен. Нет, еще двести двадцать ярдов…

Чемберлен. Сядь. Ты как нервная барышня.

Далекие выкрики, редкие аплодисменты. Чемберлен изучает газету.

Не обижайся, старина. Ты мне нравишься больше всех. Мне даже нравится, как ты привязан к Джексону. Но он никогда не захочет того, чего хочешь ты. Тебе придется отыскать это в другом человеке, или ты останешься несчастлив, бесконечно несчастлив. Я‑ то знаю, о чем говорю. Я не против, чтобы ты про меня знал. Ты не разболтаешь на работе. Ты – самый прямой, добрый человек из моих друзей, и мне горько за тебя, вот и все. Извини, если я некстати.

Выстрел стартового пистолета вдалеке. Чемберлен встает. Они смотрят на бегунов молча, отчужденно, безучастно. Забег занимает около минуты: паузы и реплики проходят в реальном времени.

Долгая пауза.

Он будет в первой тройке, если выдержит темп.

Хаусмен (глядя на бегунов). Чего я хочу?

Чемберлен. Ничего, что ты назвал бы непристойным; да я и сам ничего дурного в этом не вижу. Ты хочешь быть его соратником, хочешь, чтобы он был твоим… вместе испытать кораблекрушение, совершить доблестные деяния, чтобы заслужить его восхищение, спасти от неминуемой смерти, умереть за него – умереть на его руках, подобно спартанцу, приняв губами единственный его поцелуй… а пока просто быть у него мальчиком на посылках. Ты хочешь, чтобы он знал о невыразимом и отвечал тебе на том же языке. (Пауза. Все еще ровным тоном. ) Он победит. (Наконец гонка захватывает его, и он приходит в возбуждение, когда бегуны пробегают перед ними. ) Честное слово, победит! Давай, Джексон! Патенты – вперед! … Он победил!

В безыскусной радости Чемберлен хлопает Хаусмена по спине. Хаусмен оттаивает и присоединяется к ликованию.

Хаусмен. Победил!

Чемберлен. Надо было принести шампанского!

Хаусмен. Нет, он любит библейский напиток. (Смущенно. ) Я…

Чемберлен. Давай же – у меня от этих бегов жажда.

Двадцатишестилетний Поллард, разгоряченный и взволнованный, прибывает в служебном костюме, с субботним вечерним выпуском «Пинк уан» [147].

Поллард. Хаусмен! Вот ты где! Это была четверть мили?

Хаусмен. Поллард, тупица! Ты все пропустил! Он победил!

Поллард. Черт побери! Ну, ты понимаешь, про что я. Я и на минуту раньше не мог прийти. Со станции я бежал, наверное, быстрее Джексона. (Чемберлену. ) Как поживаете?

Хаусмен. Чемберлен, Поллард; Поллард, Чемберлен.

Чемберлен. Очень приятно познакомиться.

Хаусмен. Он из Британского музея [148].

Поллард (Чемберлену). Но не экспонат, я работаю в библиотеке.

Хаусмен. Экспонат‑ экспонат… (Поправляет воротничок и галстук на Полларде. ) Вот, смотри. Так‑ то. У нас пикник.

Поллард. А, акриды и мед.

Хаусмен. Мы втроем часто спускались на лодке в Аид, на пикник, – где Мо?

Поллард. Это было всего один раз.

Хаусмен. Мы были неразлучны в Сент‑ Джоне…

Чемберлен. Аид? …

Хаусмен. Ах да! Чемберлен ведь специалист по Крестителю, известному мифологическому герою.

Поллард. Вот как?

Чемберлен. Он угодил на обертку для бисквитов. Я знаю, в это непросто поверить, но у нас, в Реестре торговых марок, предубеждений нет.

Хаусмен. Вот и он – victor ludorum [149]

Джексон присоединяется к ним.

Поллард. Ave Ligurine [150].

Хаусмен. Молодчина, Мо!

Чемберлен. Браво! Какое у вас время?

Джексон. Ох, я не знаю, это всего лишь забег, не подымайте шума. Наверное, пятьдесят четыре. Приветствую, Поллард. (Принимает бутылку пива от Хаусмена. ) Спасибо. Это по‑ спортивному. И сэндвичи!

Чемберлен (предлагая сэндвичи). Дань старости – красоте.

Джексон (отказывается). Сперва переоденусь. (Полларду. ) Принес «Пинк уан»? Настоящий друг. (Берет газету. ) Как там австралийцы [151]?

Поллард. Где?

Джексон Ну, право слово, Поллард! (Смеясь, уходит с пивом и газетой. )

Поллард. В сегодняшней газете все о белых рабах. Очевидно, мы держим первое место в мире по экспорту молодых женщин в Бельгию.

Чемберлен. Пресса отвратительно раздувает этот скандал.

Роллард. Задувает?

Чемберлен. Не задувает. Раздувает.

Поллард. О!

Поллард и Хаусмен встречаются взглядами и улыбаются одной и той же мысли.

Чемберлен (после паузы). М‑ да, верно, так и не догадаешься.

Хаусмен. Догадываться не о чем. Прежде чем начали печатать книги, зачастую один человек диктовал двум или трем переписчикам…

Поллард. Затем, сотни лет спустя, в одном месте обнаруживался манускрипт, где значилось «раздували», а в другом месте – второй манускрипт, где было написано «задували», только, естественно, на латыни. А люди вроде Хаусмена теперь спорят, что же автор в самом деле написал. Здесь, в журнале, есть что‑ то твое?

Чемберлен. Для чего?

Хаусмен. Нет.

Поллард. А потом и копии перебеляли, и теперь вдосталь можно спорить, которая из них возникла раньше и у кого из писцов были вредные привычки, – развлечению нет предела.

Чемберлен. Но как определить правильное слово, если они оба подходят по смыслу?

Хаусмен. Одно из них всегда будет подходить лучше, если проникнуть в разум писателя без предубеждений.

Поллард. А потом ты напечатаешь в статье, что на деле это было «обдувать».

Чемберлен. Для чего?

Поллард. Для чего? Чтобы другие могли написать статьи о том, что там написано «подавать» или «радовать».

Чемберлен. Бросили бы монетку. Я бы так и сделал.

Поллард. Еще один недурной метод. Я дурачусь, Хаусмен, перестань дуться.

Чемберлен (встает). Мне пора, извинитесь за меня перед Джексоном. У меня встреча в Вест‑ Энде, в пять.

Поллард. Поездов еще много.

Чемберлен. Я приехал на велосипеде.

Поллард. Боже!

Чемберлен. Было приятно с вами познакомиться.

Поллард. Взаимно. Что ж, не заставляйте даму ждать!

Чемберлен. О, вы разгадали мою тайну. Спасибо, Хаусмен. Увидимся в понедельник.

Хаусмен. Жаль, что тебе нужно уходить. Спасибо.

Чемберлен. Ну, этого бы я не пропустил.

Поллард. И я тоже.

Чемберлен. Но вы‑ то как раз опоздали.

Поллард. Ах, вы о забеге.

Чемберлен уходит.

Хаусмен. Нет нужды говорить о нем Джексону – расстроится. Почему ты назвал его Лигурином?

Поллард. Разве он не Лигурин? Разве не так же бежит по Марсову полю? (Достает из кармана двадцать рукописных страниц. ) Спасибо за статью [152].

Хаусмен. Что ты думаешь?

Поллард. Ты ведь не ожидаешь, что я смогу судить об этом. Я не изучал Проперция.

Хаусмен. Но ты читал его.

Поллард. Читал несколько элегий на третьем году, но, на мой вкус, Проперций слишком шероховат.

Хаусмен. Да, на мой тоже.

Поллард. Но…

Хаусмен. Чтобы стать ученым, тебе в первую очередь нужно усвоить, что наука не имеет ничего общего со вкусом; говорю тебе это как чиновник высшего разряда на патентной службе Ее Величества. Проперций показался мне садом, садом запущенным, не особенно интересным, но – какие перспективы! – он просто умолял, чтобы в нем навели порядок. Всякие простофили считали, что они уже справились с работой… повалили деревья, чтобы рассадить свои одуванчики. На сегодня я исправил вульгату [153] в двухстах местах.

Поллард смеется.

Правда, исправил.

Поллард. Я верю.

Хаусмен. Что же тебя смущает?

Поллард. Знаешь, тон твоих замечаний – от него просто дух замирает. Пока я читаю твою статью, это не страшно, потому что я знаю, старина, какой ты мягкий и славный, но ведь между учеными не принято такое обхождение?

Хаусмен (с легкостью). А! Бентли и Скалигер [154] были куда грубее.

Поллард. Но они жили сотни лет назад, а ты пока еще не Бентли. Кто такой этот Постгейт [155]?

Хаусмен. Хороший человек, один из лучших молодых критиков Проперция…

Поллард. Как?! (Ищет на последней странице. )

Хаусмен…он – профессор в Лондонском университетском колледже.

Поллард (зачитывает), «…лишает смысла всю элегию от начала до конца…»

Хаусмен. Но так и есть. Этими его voces [156] в тридцать третьей строке впору детей пугать.

Поллард. «…впрочем, мне представляется, что эти соображения к настоящему моменту уже пришли на ум мистеру Постгейту или были подсказаны ему одним из друзей…» Как это неуважительно!

Xаусмен. Ты намекаешь, что я всего лишь клерк в Бюро патентов?

Поллард (горячо). Нет! Я не это говорил!

Xаусмен. Извини. Давай не будем ссориться. Выпей еще библейского напитка.

Открывают две бутылки пива.

Поллард (объясняет). Я что говорю: предположим, однажды ты выставишь свою кандидатуру на место лектора в Университетском колледже, а мистер Постгейт будет в отборочной комиссии.

Хаусмен. В Университетский колледж я подам только на место главы кафедры.

Поллард (смеется). О… Хаусмен, что из тебя выйдет?

Хаусмен. Ты – единственный мой друг, который в этих материях понимает, так не разочаровывай меня. Если я и веду себя неуважительно, то лишь оттого, что ставки высоки. В эту игру не всякий способен играть. Я только сейчас понял, что мне сказать Чемберлену, – науке не пристало уклоняться от нападок. Наука ближе всего подступает к нашей человеческой сути. Наука – это бесполезное знание, накопленное ради знания. И полезное знание – тоже благо, но им довольствуются малодушные. Наука есть совершенствование того, что истинно; ее удел – проливать свет, не важно на что, не важно где; наука и есть свет – против тьмы; наука – это то, что остается от замысла Божьего, если из него изъять Бога. Не сочти, что я равнодушен к поэзии. Это не так. Diffugere nives пронзает меня как копье. Никто не сумел лучше Горация облечь в слова то, что ты умрешь, станешь прах и тень, и никакие добрые дела и красноречие не вернут тебя обратно. Я думаю, это самый прекрасный стих из всех, написанных на латинском или греческом; но в пятнадцатой строке Гораций не писал div es [157] , как значится во всех книгах, и я уверен, я знаю, что он написал. Каждый, кто спрашивает: «И что с того? » – упраздняет те пять веков, которые сделали нас людьми; не зря наше время называется гуманизмом. Восстановление античных текстов – величайшая задача для человечества, благослови господи Эразма [158]. Эта работа необходима. Будущее скоро расправляется с рукописями: наука – лишь скудное возмещение того, что нелепо отнято у нас. Погибают не одни никчемные. Иисус никого не спасет и не сохранит.

Поллард. Хватит, хватит, Хаусмен! Солнышко сияет, сегодня суббота! Я счастлив! Лучшие выживают потому, что они лучшие.

Хаусмен. Ох… Поллард! Тебе приходилось видеть поле после жатвы? Стерня, на которой тут и там беспорядочно колышутся стебельки, спасшиеся чудом, непостижимо. Почему именно эти? Причины не отыскать. «Медея» Овидия [159], «Фиест» Вария [160], который был другом Вергилия и, говорят, не уступал ему, потерянная трилогия Эсхила о Троянской войне… колосья, сжатые для забвения, вместе с сотнями греческих и римских авторов, ныне известных лишь по фрагментам или именам… вот они топорщатся то тут, то там, злак, мак, чертополох, – но умысла за этим нет.

Поллард. Я знаю, чего ты хочешь.

Хаусмен. Чего же я хочу?

Поллард. Монумент. Здесь был Хаусмен.

Хаусмен. О, ты разгадал мою тайну.

Поллард. Куличик из песка против приливной волны.

Хаусмен. Мило ты отзываешься о моем

издании Проперция.

Поллард (поднимая тост). За тебя и твоего Проперция. Кто это с Джексоном? Ты знаком с ней?

Хаусмен. Нет. Да. Она заходила в контору.

Поллард. Ну хорошо, не пялься так.

Хаусмен. Я и не пялюсь.

Поллард (поднимая тост). За тебя совокупно с библиотекой Британского музея! Накопленная сумма достижений человечества!

Хаусмен (поднимая тост). Держать оборону против естественного и милосердного отмирания нечитаемого! Сколь это по‑ британски. Возвращать рукопись…

Поллард. Все закончилось? Люди, кажется, уходят.

Хаусмен начинает паковать припасы.

Хаусмен. Когда представишь то затхлое море, которое люди напрудили за историю книгопечатания, поневоле задумаешься, такое ли это благодеяние для цивилизации. Я размышляю об этом всякий раз, когда открываю «Филологический журнал».

Нет. Они собираются… О, призы раздают! Пойдем!

Уходят. Хаусмен подбирает сумку с остатками пиршества.

Ночь.

Джексон в пижаме и халате читает вслух с рукописной страницы; в поле зрения может находиться серебряный призовой кубок.

Джексон.

Богу равным кажется мне по счастью

Человек, который так близко‑ близко

Пред тобой сидит, твой звучащий нежно [161]

Слушает голос

И прелестный смех. У меня при этом

Перестало бы сразу сердце биться…

М‑ м… Это ты написал?

Входит Хаусмен с двумя чашками какао. Он одет по‑ домашнему.

Хаусмен. Это более или менее Сафо.

Джексон (раздумывает). М‑ м… А как звали того, который писал про поцелуи?

Хаусмен. Катулл. «Дай мне тысячу поцелуев, а затем еще сто».

Джексон. Да. Она, правда, может подумать, что это слишком смело. Мне надо, чтобы в стихе было, какой я несчастный и как я корю ее за неверность, но при этом готов простить. Как там было, что я вырезаю ее имя на деревьях? [162]

Хаусмен. Проперций. Но если говорить всерьез, то ты чересчур буянишь. Она всего‑ то сказала, что останется дома вымыть голову.

Джексон. Но у меня уже билеты были и все прочее! После того как я был у нее под каблуком…

Хаусмен. Quinque tibi potui servire (fideliter annos). [163]

Джексон. Что?

Хаусмен. Пять лет был верный твой раб.

Джексон. Точно. По крайней мере, две недели.

Хаусмен. Наше затруднение в том, что в стихах, где ее упрекают, она выглядит как шлюха, а в счастливых стихах она выглядит… гм… как твоя шлюха… так что я думаю, лучше выбрать какой‑ нибудь carpe diem [164] , собирай розовые бутоны, пока можешь [165]. «В могиле жить укромно и прелестно, но в ней, увы, объятьям нету места». [166]

Джексон. Она ни за что не поверит, что я это написал.

Xаусмен. Старина Мо, что из тебя выйдет?

Джексон. Прямо в партере.

Хаусмен. Ну, если так! «И если такова цена за поцелуй, то этот я приму последним от тебя» – посвящено, естественно, мальчику, но это несущественно, – кстати, любопытная поэма: vester вместо tuns …

Джексон. Она думает, что ты на меня глаз положил.

Хаусмен…множественное число вместо единственного, первое употребление. Что?

Джексон. Роза говорит, ты на меня глаз положил.

Хаусмен. В каком смысле?

Джексон. Ну, сам понимаешь.

Хаусмен. А ты что сказал?

Джексон. Что это ерунда. Мы – товарищи. Мы с оксфордской поры товарищи: ты, я и Поллард.

Хаусмен. А про Полларда она тоже думает, что он на тебя глаз положил?

Джексон. О Полларде она не говорила. Хаус, ты ведь ничего такого… правда?

Хаусмен. Ты мой лучший друг.

Джексон. Я и сказал ей, как…

Хаусмен. Тезей и Пирифой.

Джексон. Три мушкетера.

Хаусмен. А она что ответила?

Джексон. Что не читала.

Хаусмен. Я не понимаю. Ты хочешь сказать, что она это решила в субботу, когда мы вместе возвращались на поезде из Илинга?

Джексон. Похоже на то. Да. Странно, что Чемберлен приходил в тот день.

Хаусмен. Почему?

Джексон. Ну, просто странно. Странное совпадение. Я как раз собирался об этом упомянуть.

Хаусмен. О чем упомянуть?

Джексон. Что тебе, может быть, не стоит с ним особенно сближаться, это могут неверно понять.

Хаусмен. Ты думаешь, Чемберлен на меня глаз положил?

Джексон. Нет, конечно нет. Но о нем всякое поговаривают в конторе. Извини, что я вспомнил о нем. Ох, какой я чурбан неотесанный, – но ведь ты в порядке по этой части, правда, Хаус? Видишь, у меня все серьезно с Розой, она не такая, как все девушки, ее даже девушкой не назовешь, да ты сам видел, она – женщина, и мы любим друг друга.

Хаусмен. Я рад за тебя, Мо. Она мне очень понравилась.

Джексон (обрадованно). Правда? Я знал, что она тебе понравится. Ты – добрый мой друг, и я, надеюсь, тоже тебе друг. Я знал, что стоит мне тебя спросить – и на этом все закончится. Я ей скажу, что она просто с ума сошла. Дашь мне руку?

Джексон протягивает руку, Хаусмен пожимает.

Хаусмен. С радостью.

Джексон. Друзья.

Хаусмен. Соратники.

Джексон. Как эти… как их там…

Xауcмен. Тезей и Пирифой. Они были царями. Они встретились на бранном поле, чтобы сражаться насмерть. Но, увидев друг друга, оба были поражены и восхищены соперником, так что стали соратниками и вместе прошли через множество испытаний. Тезей нигде не был так счастлив, как со своим другом. Они не положили глаз друг на друга. Они любили друг друга, как мужчины любили в тот героический век, добродетельно, соединенные легендой и поэзией и ставшие образцом товарищества, рыцарским идеалом добродетели античного мира. Добродетель! Что с ней стало? Долго – столетиями – еще у Сократа – считалось добродетельным восхищаться прекрасным юношей; добродетель видели в том, чтобы быть прекрасным и вызывать восхищение; эта же добродетель, пусть грубее и бледнее, все еще сохранялась у моих поэтических римлян, которые боролись за женщин или мальчиков, по выбору; для Горация было благовидным занятием проливать слезы о Лигурине на атлетическом поле. Теперь уж нет, а, Мо? Добродетель – это то, что назначено терять женщинам, все прочее – порок. Поллард тоже чувствует, что я на тебя глаз положил, хотя едва ли об этом задумывается. Ты не будешь против, если я найду жилье поближе к тебе?

Джексон. Зачем тебе? Ох…

Хаусмен. Мы ведь останемся друзьями, правда?

Джексон. Ох!

Хау смен. Конечно, Роза догадалась! Конечно, она должна была догадаться!

Джексон. Ох!

Хаусмен. Неужели ты даже на минуту не догадался?

Джексон. Как я мог догадаться? Ты выглядишь совершенно… ну, нормальным. Ты ведь не из этих эстетов… (гневно) как я мог догадаться?!

Хаусмен. А если бы я одевался как три мушкетера, ты бы тогда заподозрил? Ты – половина моей жизни. Мы устраивали пикник в Аиде. Там, на острове, была собака, дружелюбная потерявшаяся собака, даже не мокрая – вот ведь чудеса, – она впрыгнула к нам в лодку, чтобы мы ее спасли. Помнишь собаку? Мы с Поллардом спорили о том, что лучше для поэзии – английский или латынь, и склоняли собаку на разные лады: потерянный пес любит молодого человека – пес молодого потерянный человека любит, любит потерянный молодого человека пес. В этом латынь не переплюнешь: перетасуй слова по желанию, и окончания подскажут тебе, кто кого любит, кто молодой, кто потерялся; если не читаешь на латыни, в этой беседе тебе делать нечего, сиди дома. Ты поцеловал собаку. После того дня все прочее казалось мне тщетным и смехотворным: смехотворная мысль, что жизнь равна учебному курсу…

Джексон (озадаченно). Собака?

Хаусмен (выкрикивает). Если бы ты ничего не сказал! Мы бы так и жили дальше!

Джексон (объявляет). Это не твоя вина. Вот что я тебе скажу. Это ужасно, но это не твоя вина. Я не брошу в тебя первым камень. [167](Пауза. ) Мы будем как прежде.

Хаусмен. Ты это серьезно?

Джексон. От меня никто ни о чем не узнает. Мы так долго были друзьями.

Хаусмен. Спасибо.

Джексон. Какая беда… но это будет наша тайна. Ты легко найдешь приличное жилье в этой округе. Мы будем ездить одним поездом на работу, как раньше, и, держу пари, ты сам не заметишь, как встретишь хорошую девушку, и мы втроем – с Розой – еще похихикаем над этой историей. Как тебе план? Кажется, я тебя удивил! Идет? Дай руку.

Джексон протягивает руку. Темнота, свет на Хаусмена.

Хаусмен.

Он не со мною больше, что не странно.

Он не со мной; к кому мне взором льнуть?

Я руку сжал ему, а в сердце рана. [168]

Свет на АЭХ.

АЭХ.

Полжизни – прочь, и я продолжил путь [169].

Хаусмен погружается в темноту.

АЭХ сидит за столом, на столе книги, чернильница, перо. В то же время в другом месте – встреча отборочной комиссии [170]. Среди них Председатель, двое или более участников, называемых «комиссией», и Постгейт.

Все – в академических мантиях.

АЭХ. Сплю я или бодрствую? [171] Мы прибываем вечером на поле сражения, где лежат двести трупов. Сто девяносто семь из них безбороды, у сто девяносто восьмого пушок на подбородке, у сто девяносто девятого – фальшивая борода сбилась под левое ухо, двухсотый обезглавлен, и головы не найти. Вопрос: была на последней голове борода обычная, борода фальшивая или никакая? Мистер Бюхелер [172] вам ответит. Была борода, борода на подбородке, логика тут простая. Поскольку рукопись понесла ущерб, то, по‑ видимому, утерянная часть заключала в себе то, что желательно мистеру Бюхелеру: а ученые так и не сумели обнаружить ошибку в его выкладках.

Председатель (читает из письма). «На протяжении последних десяти лет изучение классической науки занимало преимущественную долю моего досуга…»

АЭХ. Но я долго жил среди людей.

Председатель. Копии рекомендаций мистера Хаусмена прилагаются.

АЭХ. Конъектуры, в разумении мистера Маркса [173], делятся на три сорта: во‑ первых, конъектуры самого мистера Маркса, во‑ вторых, конъектуры человечества вообще и, в‑ третьих, конъектуры отдельных одиозных персон.

Комиссия. Чиновник Почтовой службы?

Председатель. Патентной службы… вот поощрительные письма от профессоров латыни из Оксфорда и Кембриджа, латыни и греческого из Дублина, вот редактор Classical Review … Уоррен, президент Магдалины…

АЭХ. Широта и разнообразие невежества Фрэнкена [174] восхитительны. По глупости замысла и неряшливости исполнения его apparatus mucus превосходит apparatus Брейтера [175] в издании Манилия, и я еще не видывал другого, о котором бы можно было сказать подобное.

Председатель (Постгейту). Он пользуется расположением коллег?

АЭX. При очной ставке с двумя рукописями равного достоинства он начинает уподобляться ослу меж двух охапок сена и смятенно воображать, что, если одну охапку отнимут, он перестанет быть ослом.

Постгейт. Он… широко известен.

АЭX. Его заметки порочны настолько, таким клубком спутаны в них всевозможные бессмыслицы, что любые опровержения словно бы неуместны; главную же цель автор видит в замалчивании полезных сведений, с тем чтобы освободить место для долгого перечня своих конъектур, которые бесчестят человеческий интеллект.

Комиссия (читают). «Когда мистер Хаусмен принял мой шестой класс, он показал себя внимательным и благожелательным учителем…»

АЭX. Обладая низкой литературной культурой, он не отвратится от безграмотного, не смутится оскорбительным и посмакует шероховатое; при этом он готов защищать pronos против privos [176] Бентли как крайне поэтичную конъектуру; Бентли, однако, никогда не отрицал, что эта фраза поэтична, он лишь отрицал, что это – латынь.

Комиссия (читают). «Проницательность и тщательность, недостающие Бентли…» Это

Уоррен. «…Один из наиболее интересных и привлекательных учеников на моей памяти…»

Председатель…и Робинсон Эллис из Тринити… «Лично я всегда находил мистера Хаусмена приятным и скромным человеком».

АЭX. Ни одному слову не уберечься от Эл‑ лиса, если ему на ум придет другое, не хуже прежнего. Пытаться следовать за его мыслью – все равно как быть в постоянном общении с ребенком‑ идиотом. Он – прирожденный ненавистник науки, который наполняет страницы до половины отстоями итальянского Ренессанса и, взывая к читательским суевериям, пытается убедить их, что собирает с терновника виноград и с репейника смоквы [177].

Председатель. Что ж… Профессор Постгейт?

Постгейт. М‑ м‑ м.

АЭХ. Глубокий сон охватывает болезненную чуткость мистера Постгейта, когда дело доходит до modo [178] в строке одиннадцать, и здесь грамматике можно лишь пожелать доброго сна.

Комиссия. Да. Что вы скажете, Постгейт?

АЭX. Когда дело доходит до Постгейтовых voces вместо noctes [179] в тридцать третьей, я положительно теряю дар речи.

Постгейт. Я вынужден заявить личный интерес.

АЭX (продолжает). Этой поправкой Постгейт лишает смысла всю элегию от начала до конца.

Постгейт. Мистер Хаусмен подал прошение на этот пост по моему настоянию. Я думаю, весьма вероятно, что он – ведущий ученый‑ классик в Англии. Хотя он не всегда прав насчет Проперция.

Председатель (закрывает собрание). Тет pus fugit. Nunc est bibendum! [180]

Комиссия удаляется.

АЭХ. Только я, не без раздумий и труда, привел этот малолюбопытный сад в приличествующий порядок, мистер Постгейт принялся прорубать дыру в заборе с вдохновенной целью восстановить в рукописях Проперция хаос. Все орудия, им используемые, обоюдоостры, хотя каждое из лезвий затупилось. Не без тягостных чувств, я все же считаю своим долгом…

Свет на Постгейта.

Постгейт (сердито). Ваша stemma codicum [181] порочна до самого основания, а если не выбирать выражений, она целиком ложна. Ваш просчет в том, что вы полагаетесь на датировку Неаполитануса [182] по Беренсу.

АЭХ. Вы видели статью?

Постгейт. Я приступаю к написанию ответа. Я намереваюсь вас осрамить.

АЭХ. Статью.

Постгейт. О…

АЭX. Оскар Уайльд арестован.

Постгейт. О…

АЭX. Я и понятия не имел, что задену вас, Постгейт.

Постгейт уходит.

Свет на Стэда, Лябушера и Гарриса – все с открытыми газетами. Возможно, в вагоне поезда.

Стэд. Признан виновным и приговорен к двум годам тяжелых работ!

Лябушер (читает). «Культ эстетизма в его отвратительной форме пресечен».

Гаррис (читает). «Откройте окна! Впустите свежий воздух! … от нашего Театрального Критика».

Лябушер. Осужден по статье из поправки Лябушера!

АЭХ.

О, кто этот юный грешник, на запястьях кандалы?

Кем он стал, пройдя сквозь вопли, сквозь угрозы и хулы?

И куда же он плетется, жалкий, как побитый пес?

О, его ведут в темницу за неверный цвет волос. [183]

Гаррис. Я умолял его покинуть страну. Я ждал его с закрытым кэбом на Гайд Парк Корнер и с яхтой в Грейвсенде, чтобы забрать во Францию…

Лябушер (Стэду). Два года совершенно несоразмерны. (Гаррису. ) Нет, Фрэнк. Ты пригласил его пировать в Caf? Royal. (Стэду. ) Я добивался максимального приговора в семь лет.

Гаррис…с ужином из омаров на борту и бутылкой «Поммери», а также с маленьким собранием французских и английских книг.

Лябушер. Послушай, никакая не яхта, а столик в Caf? Royal. (Стэду. ) Генеральный прокурор убедил меня, что нерешительные присяжные скорее утвердят приговор в два года.

Гаррис. Ты ведь выступил с поправкой, чтобы провалить законопроект, – ты сам мне это рассказывал.

Лябушер. Кто же поверит тебе!

Стэд. Если бы вкусы Оскара Уайльда касались свежих невинных девиц лет, скажем, шестнадцати, никто бы его и пальцем не тронул.

Лябушер. Я провел эту поправку, потому что Стэд известил меня прямо перед прениями, что в некоторых районах Лондона проблема непристойного поведения среди мужчин столь же серьезна, как проблема с девицами.

Гаррис. В некоторых районах Лондона нет ни малейшей проблемы с девицами.

Стэд. Что касается девиц, то просвещенному языку лучше умолчать о страстях, царящих в некоторых районах.

Гаррис. Я именно об этом.

Темнота.

АЭХ.

Руки в кровь дерут канаты, неизменна колея.

Стужа ль, зной – артель в карьере портлендском ему семья.

А схватить глоток досуга средь работы довелось –

Проклинать он может Бога за неверный цвет волос [184].

Вплывают трое в лодке. Джером на веслах, Чемберлен (Джордж) пытается играть на банджо, (Фрэнк) Гаррис читает первое издание «Шропширского парня» [185].

Чемберлен, одиннадцатью годами старше, усатый, в полосатом пиджаке ядовитых цветов Джером и Гаррис – в твидовых жилетах и легких брюках с отворотом.

Чемберлен. Та‑ ра‑ ра… держи правее, Джей. Та‑ ра‑ ра‑ бум…

Джером. Хочешь взять весла?

Чемберлен. Нет, у тебя прекрасно получается… бум‑ ди‑ эй…

Гаррис / Джером. Джордж, заткнись!

Гаррис. Кто‑ нибудь проголодался?

Чемберлен. Гаррис бездельничает с самого Хенли.

Гаррис. Когда Чемберлен сказал, что мы пойдем вверх по реке, я решил, что речь идет о лодке, которая перевезет людей из одного места в другое. Обратный распорядок мне в голову не приходил. Лично мне не было никакого резона перемещать лодку оттуда, где она была; по мне…

Чемберлен / Джером. Гаррис, заткнись!

Чемберлен. Где мы, Джей?

Джером. Подходим к Редингу.

Чемберлен. Рединг!

Смотрят вперед.

Мы минуем тюрьму?

Джером. Может быть, Оскар увидит, как мы проплываем… В «Савое» он всегда просил комнату с видом на реку.

Гаррис (торжественно). Проститутки плясали на улицах.

Чемберлен. Джей тоже плясал.

Джером. Ничего подобного. Это правда, что в качестве редактора популярной газеты я счел своим долгом выразить протест, но я не испытываю гордости от того факта, что я, как, по‑ видимому, и все прочие, кто косвенным образом нес ответственность за трагически развернувшееся…

Чемберлен / Гаррис. Заткнись, Джей!

Джером. Я не раскаиваюсь. Я бы, может быть, раскаялся, если бы он утаивал свой злосчастный порок как джентльмен.

Чемберлен. Например, позируя в роли джентльмена.

Джером. Именно. Его труды тоже не будут долговечны. Декаданс – это тупиковый путь в английской жизни и словесности. Здоровый юмор и дивные добрые небылицы. Загляните в Шекспира.

Чемберлен. Или в твои книги.

Джером. Об этом не мне судить.

Чемберлен. Верно, Гаррис, хватай его за ноги.

Джером. Эти стихи мне дал Робби Росс [186]. Робби заучил несколько наизусть, чтобы прочесть Оскару на свидании в тюрьме.

Джером. Ах да, Госси [187] как‑ то рассказывал мне, кто этот Хаусбот, которого Робби так любит.

Гаррис. Не Хаусбот. А. Э. Хаусмен.

Чемберлен. Альфред Хаусмен?

Гаррис. Похоже, он сошелся с дурными людьми в Шропшире. Никогда еще не читал книг о том, что мертвым быть лучше, чем живым.

Чемберлен. Это он!

Гаррис. Никакого спасу нет: если тебя не застрелили, не повесили и не зарезали, иди и убей себя сам. Жизнь – вот проклятие, жизнь – вот беда, Бог – недотепа, вишневый цвет – мил весьма.

Чемберлен. Он профессор латыни.

Джером. Но повадки у него греческие, а, Джордж?

Чемберлен. Года три или четыре назад он был простым клерком в нашей конторе.

Джером. В смысле, уранические повадки.

Чемберлен. Как это определить?

Джером. Я бы смог. Есть ли что‑ то необычное в том, как он одевается?

Гаррис. В отличие, например, от Джорджа?

Джером. Ловко он подметил, а, Джордж?

Чемберлен. Подтяни‑ ка весло, Джей.

Джером. Хочешь взять весла?

Лодка уплывает.

Одинокий АЭХ стоит под звездным небом. В отдалении – фейерверк. Юбилейная ночь [188], июнь 1897 года.

АЭХ.

Ах, кто‑ то грезил

Легко, беспечно

О славе вечной,

О пылкой страсти.

О бедах думал

Я так упорно,

Пришли в час черный –

Я тверд в несчастье [189].

Чемберлен, того же возраста, что на лодке, но в обычной одежде, присоединяется к АЭХ на вершине холма.

Чемберлен (одновременно с АЭХ).

Пришли в час черный –

Я тверд в несчастье.

Подтяни‑ ка весло.

АЭХ (обрадованно). Чемберлен! Я не вспоминал о тебе много лет! У тебя усы!

Чемберлен. Привет, старина. Насчет усов не уверен, но что‑ то эдакое на мне растет.

АЭХ. Растет, и недурно.

Чемберлен. Только подумать, ты дожил до пожилых лет. Я бы на тебя и шестипенсовика не поставил, такой уж у тебя был вид тогда.

АЭХ. Когда?

Чемберлен. Да почти постоянно. Ну то есть не в счастливые дни. А когда Джексон уехал учителем в Индию. Нет – еще раньше. Нет – позже, когда он вернулся домой, чтобы жениться. Нет – раньше; тогда тебя не могли найти неделю. Я еще подумал: ищите в реке, тут и гадать не надо. Но ты вернулся даже не промокнув. Я ведь говорил тебе, правда?

АЭХ. Говорил? Ах да, ты говорил мне.

Чемберлен. Впрочем, иначе ты бы, наверное, не написал стихов.

АЭХ. Это правда.

Чемберлен. «Злой ветер из той далекой страны пронзает дубравы и рощи» [190].

АЭХ. Если позволишь, я дам тебе совет, Чемберлен; не перевирай стихи, когда хочешь показать автору, что ты их читал.

Чемберлен. Я цитирую слово в слово. «О, быть бы нам вместе, спиною к спине, плыть через лето…» [191] Что сталось с Джексоном?

АЭХ. Он вышел в отставку, поселился в Британской Колумбии, умер от рака.

Чемберлен. «Пусть лавр и расцветает раньше, быстрее розы вянет он». [192]

АЭХ. Это отвратная привычка, Чемберлен, – я запрещаю тебе.

Чемберлен. Но мне нравятся эти стихи, честное слово. Дубравы и рощи. Препоны. Сукровица. Старые добрые словеса. Никогда не знал, что они значат. Но – настоящая поэзия, ничего не скажешь. А ты – изрядный плут. Ты, должно быть, все время писал стихи в Торговых марках.

АЭХ. Не особенно. На меня что‑ то нашло двумя годами позже, в начале девяносто пятого, какой‑ то зуд. За пять месяцев того года я написал половину книги, пока не начал остывать. Это было время странного возбуждения.

Чемберлен. Процесс Оскара Уайльда.

АЭХ. Право слово, Чемберлен. Тебе бы биографией заняться.

Чемберлен. А что это за крестьянские сынки и пахари из Шропшира, которые мрут как мухи? Те, что не пошли служить королеве и не сгинули в чужих краях.

АЭХ. Ландшафт моего воображения.

Чемберлен. «Поскольку любил тебя больше, чем достойно мужчине любить…» [193]

АЭХ. Ты не мог бы утихомириться?

Чемберлен.

Но этой злосчастной любви все длиться,

Когда разделенная страсть испарится. [194]

Ты посылал их Джексону – те, что не вошли в книгу?

АЭХ. Нет.

Чемберлен. Ждал, пока умрешь?

АЭX. Я делал это из учтивости. Исповедь – не что иное, как насилие над невинным. Видишь фейерверк? Бриллиантовый юбилей старой королевы. Я ведь был викторианским поэтом, не забывай.

Те же и Кэтрин. Ей – тридцать пять.

Чемберлен остается.

Кейт. От Кли костер до небес горит! [195]

АЭХ. Грандиозное зрелище. Я насчитал пятьдесят два костра на юге и на западе. В Малверне был самый большой, но он прогорел за час.

Кейт. Хороший костер в Кленте. Мальчики там.

АЭ X. Я их знаю?

Кейт. Твои племянники, Альфред!

АЭ X. Ах, твои мальчики, их я определенно знаю.

Кейт. И Миллингтоны с ними. Миссис

М. говорит, что гид по Шропширу из тебя никакой, – она поехала, чтобы взглянуть на церковь Хали, и у здания даже шпиля не оказалось, не говоря уж о кладбище самоубийц.

АЭХ. Последнее легко поправить. Я никак не ожидал, что книжка за два шиллинга и шесть пенсов, у которой едва разошелся первый тираж в пятьсот экземпляров, привлечет в Хали паломников. Я там даже не бывал, мне просто понравилось название.

Кейт. Лоренс считал, что он у нас в семье поэт, а теперь он знает «Шропширского парня» наизусть и декламирует любимые строки. В разговоре с ним кто‑ то назвал твою книгу любимой.

АЭX. Я только надеюсь, что никто не приписывает стихов Лоренса мне.

Кейт. Это так мило, что он гордится тобой.

АЭХ. Да‑ да, мило.

Кейт. Мы все гордимся и восхищаемся. Клэм сказала: «У Альфреда есть сердце! »

АЭX. Ничего подобного. Я был подавлен… из‑ за больного горла [196], которое все не хотело проходить. В таком виде я мог писать стихи годами, но, по счастью, вспомнил сорт пилюль от кашля и излечился.

Кейт. Больное горло?!

АЭХ. В наказание за несдержанность в журнальной полемике. Ты умно поступила, Кейт, что прикинулась дурочкой, прежде чем тебя смогли раскусить.

Кейт. О, послушай! Жаворонки решили,

что уже заря.

АЭХ. Или конец света.

Кейт. Эх ты! Все тот же старина Альфред.

(Уходит. )

АЭX. Но я намереваюсь перемениться. Еще порадую дневную сиделку тем, что начну развлекать всю больницу Эвелин. Я ввел в практику популярный стиль лекционного чтения; основа стиля в том, чтобы, читая, замечать присутствие студентов. Я еще вызову сенсацию тем, что обращусь с репликой к своему соседу за обедом в Холле. Пока что я размышляю над репликой. В Тринити у меня репутация придиры и мизантропа. Некоторые говорят, что это всего лишь застенчивость, – грубияны и дураки. Тем не менее я полон решимости. Дружелюбие – это способность терпеть дураков с радостью, и Кембридж предоставляет неограниченные просторы, чтобы упражняться в этом удовольствии. Я учредил в Тринити crиme brыlйe, но если этого окажется недостаточно, то примусь беседовать с людьми. Ты все еще ездишь на велосипеде?

Чемберлен. Да, у меня «робертсон». Я знаком с твоим братом Лоренсом. Мы принадлежим к своего рода тайному обществу, «Орден Херо‑ неи», вроде Священного отряда Фив. У нас это скорее дискуссионная группа. Мы обсуждаем, как нам себя именовать. Недавно предложили имя – «гомосексуалисты».

АЭХ. Гомосексуалисты?

Чемберлен. Пока мы безымянны – нас будто нет.

АЭХ. Гомосексуалисты? Кто в ответе за это варварство?

Чемберлен. А что здесь плохого?

АЭX. Это наполовину латынь, наполовину греческий!

Чемберлен. Похоже, ты прав. Кстати, что случилось со мной?

АЭХ. Откуда мне знать? Верно, превратился в постраничную сноску. (Прислушивается. ) Слушай!

Слабо играет «Марсельеза».

Чемберлен. «Марсельеза». Необычно, правда? Для юбилея королевы.

АЭХ. Оскар Уайльд жил во Франции, на побережье у Дьепа. Я послал ему книгу, когда он вышел из тюрьмы.

Чемберлен погружается в темноту.

Слабый отзвук детских голосов, поющих «Марсельезу», перебивает сильный звучный голос Оскара Уайльда. Он декламирует.

Уайльд, сорока одного года, читает из собственного экземпляра «Шропширского парня». Он пьет бренди и курит сигарету.

Вокруг него следы детского праздника в честь бриллиантового юбилея: гирлянды, Юнион Джеки [197] и триколоры [198], остатки большого разукрашенного торта.

Уайльд.

Убит? Конец мгновенный, чинный?

Не промах парень – прямо в лоб.

Болезнь твоя неизлечима,

Уж лучше взять с собою в гроб. [199]

Этот стих Робби не заучивал [200], но не все ваши поэмы были мне в новинку, когда я вскрыл ваш пакет.

Ты всё предвидел, всё продумал,

Прозрел, куда твой путь пролег,

К поре отважный, мудрый с юну…

АЭХ. Мои стихи – стоит им зазвучать – словно докучливые друзья.

Уайльд.

К поре отважный, мудрый с юну –

Бестрепетно спустил курок.

Бедный, глупый мальчик!

АЭХ. Я читал отчет о разбирательстве в «Ивнинг стандард».

Уайльд. О, хвала небесам! Вот почему я не поверил ни единому слову в вашей поэме.

АЭХ. Но это правда.

Уайльд. Отнюдь, это лишь факт. Правда – совершенно другая материя; это работа воображения.

АЭХ. Я уверяю вас. Это случилось вскоре после вашего процесса. Он был кадетом из Вулича [201]. Вышиб себе мозги, чтобы не жить в позоре и не навлечь позор на других. Он оставил письмо для следователя.

Уайльд. Само собой, оставил, и вам стоило бы отправить свою поэму следователю. Искусство занимается исключениями, не типами. Типы – это материал для фактов. Вот тип молодого человека, который застрелился. Он прочел об одном самоубийце в «Ивнинг ньюс» и сам застрелился в «Ивнинг стандард».

АЭХ. Но, позвольте!

Уайльд.

О, рано, – чтоб не ждать проклятий,

В бесчестье от стыда горя.

Тобой убит семьи предатель –

Душа, что в мир явилась зря [202].

Опять‑ таки, если бы он не застрелился до чтения вашей поэмы, застрелился бы после. Я не лишен сантиментов. Я даже осмелюсь предположить, что разрыдался бы, прочти я ту газету. Но от этого газета не становится поэзией. Искусство не может быть подчинено своему объекту, иначе это не искусство, но биография, а биография – это сито, которым нашу настоящую жизнь не уловить. Обо мне говорили, будто я ходил по Пикадилли с лилией в руке. Мне даже не пришлось этого делать. Сделать нечто – пустяк; заставить говорить, что ты сделал нечто, – вот что важно. Теперь это правда обо мне. У шекспировской Смуглой Леди, вероятно, было зловонное дыхание, – почти у всех пахло изо рта, пока я не дошел до третьего года в Оксфорде, – но искренность – это враг искусства. Вот чему научил меня Пейтер и что Рёскин так и не смог усвоить. Рёскин обращал добродетель в грех. Бедный Пейтер, может, и обратил бы грех в добродетель, но, как и вашему кадету, ему не хватало мужества, чтобы действовать. Я завтракал с Рёскином. На чай пришел Пейтер. Один – импотент, другой – трус: оба они боролись за мою артистическую душу. Но я подхватил сифилис у проститутки, и мои зубы почернели [203] от лечения ртутью. Мы встречались в Оксфорде?

АЭХ. Нет. Однажды мы напечатали стихи в одном журнале. Мое посвящалось умершей матушке. Ваше было о зверствах турок в Болгарии.

Уайльд. О да, я поклялся не прикасаться к турецкому шампанскому и есть исключительно болгарский рахат‑ лукум. Вы любите торт? Я пригласил пятнадцать детей из деревни, чтобы отпраздновать юбилей. Мы поднимали тосты за королеву и президента Республики, а дети кричали: «Vive Monsieur Melmoth». Месье Мельмот [204] – это я. Мы ели клубнику, и шоколад с гранатовым сиропом, и торт, и каждый ушел с подарком. Это была одна из самых удачных пирушек. Вы бывали на моих пирушках в Лондоне? Нет? Но у нас должны быть общие друзья. Бернард Шоу? Фрэнк Гаррис? Бердслей [205]? Лябушер? Уистлер [206]? У. Т. Стэд? Вы знали Генри Ирвинга [207]? Лили Лэнгтри [208]? Нет? Принца Уэльского? У вас были друзья?

АЭХ. У меня были коллеги.

Уайльд. Однажды я купил ворох лилий в Ковент‑ Гардене, чтобы подарить мисс Лэнгтри, и пока я ждал кэб, какой‑ то мальчик сказал мне: «Ох, какой вы богатый! …» «Ох, какой вы богатый! » (Плачет. ) О… простите меня. Меня несколько расстроил… торт. Я старался отказаться от него; всякий раз, слабея, я выпивал стакан коньяку; часто я по целым дням не ем торта; но юбилей сломил мою волю, я позволил себе светский эклер и не помнил более ничего, пока не очнулся в груде печений. О, Бози [209]! (Плачет. ) Я должен вернуться к нему, понимаете? Робби будет в бешенстве, но тут ничего не поделать. Измена другу – как пушок на весах любви, но об измене самому себе сожалеешь всю жизнь. Бози – вот что из меня вышло. Он испорчен, мстителен, крайне эгоистичен и не слишком одарен, но это лишь факты. Правда в том, что он был Гиацинтом, когда Аполлон полюбил Гиацинта, он весь – слоновая кость и золото, с его губ, подобных розовым лепесткам, исходит музыка, которая наполняет меня восторгом, он единственный, кто меня понимает. «Когда прорезываются зубы, бывает зуд; так же раздражена душа того, кто взирает на красоту юноши; он не может ни спать ночью, ни днем оставаться на одном месте» [210], и еще много тому подобного, но прежде чем Платон смог описать любовь, нужно было изобрести возлюбленного. Мы бы не знали любви, если б могли видеть дальше собственного изобретения. Бози – мое творение, моя поэма. Любовь открыла себя в зеркале изобретения. Тогда лишь мы увидели, что творили, – сжимали кусок льда в кулаке, который не удержать и не выпустить. (Плачет. ) Вы так добры, что слушаете меня.

АЭХ. Нет. Моя жизнь отмечена долгими молчаньями. Первая конъектура, которую я опубликовал, была из Горация. Шестью годами позже я от нее отказался. Проперция я отложил в сторону чуть ли не пятьдесят лет назад в надежде, что обнаружится лучший список. Мне казалось важным переждать, если есть хоть малейшая надежда на восстановление текста. Пока – тишина. Тем временем я защищал классических авторов от поправок идиотов и издал Овидия, Ювенала, Лукана и, наконец, Манилия, которого посвятил моему товарищу Мозесу Джексону, – это и все, вот мой песочный замок близ разрушительного моря. Не считая классики, моя жизнь оказалась не настолько короткой, чтобы избежать ошибок, которых я хотел избежать; но ошибок было не много, и шакалы раскопают их с трудом. Я несколько раз переезжал; однажды, как говорят, из‑ за того, что во время обычной поездки в университет со мной заговорил незнакомец. Это не так, но это правда обо мне. В год бриллиантового юбилея я впервые отправился за границу.

Уайльд. Вот и мой лодочник. От него я узнал, что вы профессор латыни. Впрочем, он щедр на титулы и частенько жалует профессорским званием весьма неподходящих особ. Хотя многие из них и правда оказываются главами кафедр в наших старейших университетах.

АЭX. Я сожалею о вас. Ваша жизнь – ужасна. Хронологическая ошибка. Выбор не всегда находился между самоотречением и безрассудством. Вам нужно было родиться в Мегаре, где творил Феогнид [211], – он даровал любовнику песнь, пропетую на все века, – но не сегодня, когда в цене жертвенность и воздержность, когда дурная слава стала памятником вашей безымянной злосчастной любви.

Уайльд. Мой дорогой коллега, сто франков помогли бы мне больше ваших утешений. Лучше быть павшей ракетой, чем жить без вспышек. В своем Аду Данте отвел место для тех, кто по своей воле пребывает в унынии, – как он говорит, печалится в эфирной сладости [212]. «Честь» ваша – это один лишь стыд, и боязливость, и потворство. Незапятнанность! Художник всегда тайный преступник среди людей. Он – ходатай прогресса перед властью. Вы были правы, став ученым. Ученый весь в колебаниях, у художника их нет. Художник должен лгать, мошенничать, обманывать, быть неверным природе и непочтительным к истории. Я превратил жизнь в искусство и в этом безоговорочно преуспел. Пламя моей жертвы осветило каждый уголок страны, где бесчисленные молодые люди прозябали поодиночке во мраке. Что бы я делал в Мегаре?! Подумайте, сколько бы я упустил! Я разбудил воображение эпохи. Я столкнул Рёскина и Пейтера лбами; из суровой морали одного и эстетской души другого я сделал искусство философией, которой не стыдно заглянуть в глаза двадцатому веку. У меня был гений, блеск, дерзание, я взял собственный миф в свои руки. Я погрузил посох в улей с диким медом. Я вкусил запретной сладости и испил от похищенных вод [213]. Я жил в поворотной точке, когда все в мире просыпалось заново: Новая драма, Новый роман, Новая журналистика, Новый гедонизм, Новое язычество, даже – Новая женщина. Где были вы, когда все это происходило?

АЭХ. Дома.

Уайльд. Не могли бы вы хотя бы обзавестись Новым портным? Мы плывем вместе?

АЭХ. Нет, я подъеду позже.

Уайльд. Вы не вспомнили о своих стихах. Как можете вы быть несчастливы, зная, что вы их написали? Они единственные имеют значение.

Перевозчик помогает Уайльду взойти на борт.

Но вы не мой лодочник! Себастьян Мель‑ мот a votre service.

Лодочник. Садитесь посредине.

Уайльд. Разумеется.

Лодочник отплывает с Уайльдом.

Хаусмен сидит на скамье у реки, рядом на скамье несколько книг.

АЭX. Могу я спросить, чем вы здесь занимаетесь?

Хаусмен. Классикой, сэр.

АЭX. А, разумеется. На каком вы году сейчас?

Хаусмен. Это мой последний год.

АЭХ. Мой тоже; на деле я уже почти мертв. А как вы себя чувствуете? (Берет у Хаусмена книгу. )

Хаусмен. Неплохо, благодарю вас, сэр.

АЭХ. Проперций!

Хаусмен. Первый из римских элегиков. Вообще, Проперция не задавали для экзаменов. Мне стоило бы подучиться, все ожидают, что я получу высший балл. И моя семья тоже. Я старший, и я всегда был… отличником… Мне бы отложить Проперция, но мы и так уже опаздываем! В следующем году кое‑ кто выпускает Проперция, его имя Постгейт. Кто знает, сколько моих конъектур он предвосхитит?

АЭX. Да, кто знает. Кстати, прежде чем вы это напечатаете, – первым из римских элегиков был, строго говоря, не Проперций. Корнелий Галл [214].

Хаусмен. Галл?

АЭХ. Истинно и непреложно.

Хаусмен. Но я не читал его.

АЭX. Я тоже. От Галла осталась одна строка. Остальное погибло.

Хаусмен. О!

АЭХ. Но, строго говоря – что я и делаю во сне, – он был первым.

Хаусмен. Памятник из одной строки!

АЭX. Вергилий посвятил ему поэму: сколько бессмертия требуется человеку? Поэзии Галла, всей, кроме единой строки, словно и не бывало, но его память живет в саду в гиперборейской провинции империи, которая исчезла пятнадцать веков назад. Сделать такое для друга – не так уж мало.

Хаусмен. Да. (Пауза. ) Хорошая строка?

АЭX. С большим подтекстом, как водится. Насчет его смерти от любви я не уверен. Он сражался на победившей стороне против Антония и Клеопатры, а затем был поставлен управлять Египтом – недурное выдвижение для поэта. Но он чересчур занесся, и император пожурил его, отчего Галл совершил самоубийство. Но к тому времени он изобрел любовную элегию.

Хаусмен. Его упоминает Проперций. «Недавно, сколь много ран омыл Галл в водах Преисподней, умерший от любви к прекрасной Ликориде! » [215] Недавно. Modo. Только что. Они были живыми людьми друг для друга, вот в чем дело. Знали поэмы друг друга. Знали девушек друг друга. Вергилий все это помещает в золотой век, с флейтами Пана и козопасами, и даже с Аполлоном, – но Вергилию веришь. Живые люди с живой любовью обнажают свои души в поэзии, которая дает бессмертие их любовницам! Все это случилось в такой короткий срок. Как будто при них вся прежняя поэзия сочилась через узкую протоку, где горстка поэтов выжидающе решала, какой быть поэзии впредь. А затем всему пришел конец, и был сотворен любовный стих, любовь, какой она предстает в жизни.

АЭХ. О да, прежде слагали песни… Валентины – в основном на греческом, часто очаровательные… но самовоспевание любви как фарса и бессмыслицы, как омерзительного рабства и всеохватной войны – как сумасшествия, немочи, катастрофы, безропотно принятой и метрически изложенной, – нет; это было в новинку.

Хаусмен. О!

Джексон (за сценой). Хаусмен!

Поллард (за сценой). Хаусмен!

Хаусмен. Извините, меня зовут.

Поллард (за сценой). Хаус! Пикник!

Джексон (за сценой). Акриды! Мед!

Джексон и Поллард подплывают на лодке.

Хаусмен (в сторону лодки). Я здесь.

АЭХ. Мо!

Поллард. Пора.

Хаусмен подходит к лодке и перебирается в нее.

АЭХ. Я бы умер за тебя, но счастье меня обошло!

Хаусмен. Куда мы плывем?

Поллард. В Аид. Держи правее, Джексон.

Джексон. Хочешь взять весла?

Хаусмен. Tendebantque manus ripae ulteri‑ oris amore [216].

Лодка уплывает.

АЭХ. «И они тянули руки, стремясь к другому берегу». Умника Вергилия удобно превратить в клише. И вот, Вергилий, Эней в Преисподней, души мертвых тянутся через реку ripae ulterioris amove, лучшей картинки и «Кодаком» не сделать, а непогребенные задержались на столетие в ожидании своей очереди. Я мог бы переждать сотню лет, если бы пришлось. Семьдесят семь проходят слишком быстро. Не то чтобы я их четко запомнил, пока возился в лодке с Мозесом и старым добрым Поллардом летним днем семьдесят девятого, или восьмидесятого, или восемьдесят первого; хотя и нет в этом ничего невозможного, ничего настолько нелепого, что не сошло бы за дневной морок в больничной палате, правда, собака остается под вопросом. И в то же время я недреманный, чуткий ко всем опасностям – архаизмам, анахронизмам, своенравным непоследовательностям, в которых одним только задним умом и устранишь non se‑ quitur, quietus interruptus [217] с помощью монолога, изливающегося из ослиных мозгов низшего класса (благодарю покорно, я к нему пока еще не принадлежу); все союзы покатились под откос, хотя и откоса как такового не нашлось, – я все еще дрожу от того первого отвесного падения в bathos, «глубина» на греческом, а в риторике – шутливый спуск от возвышенного к общим местам, как, скажем, от Вергилия к Джерому К. Джерому, пусть даже речь идет о горизонтальном уклоне, а когда это случилось? Ведь среди моих шалостей не найти прогулок по воде, как и отдельно взятых воды и прогулок. Не умерший, не уснувший, где‑ то посредине, имущий факты и небылицы, удобно обряженный в кожаные ботинки, для которых я был слишком умен и которые – внимание, факт – я отписал в завещании своему слуге в колледже. Они ему были малы, но важен не подарок, а внимание, и вот на что теперь перейдет наше внимание: в декабре тысяча восемьсот девяносто четвертого Джером К. Джером, прославленный автор книги «Трое в одной лодке (не считая собаки)», пошел штурмом на оксфордский журнал «Хамелеон», – который, как писал Джером, был не чем иным, как пропагандой попустительства в отношении противоестественного недуга. За ними, говорил он, должно установить полицейский надзор. Оскар Уайльд поместил в журнале страницу или две эпиграмм, чтобы ублажить одного оксфордского студента, ставшего ему другом, лорда Альфреда Дугласа. Дуглас и сам напечатал поэму – она заканчивалась так: «Я – та любовь, которая назвать себя не смеет» [218]. Статья Джерома подвигнула отца Дугласа на то, чтобы оставить визитку в Албермарл‑ клаб – «Оскару Уайльду в роли Содомита» [219]. Из этого последовало все, что последовало. Чем я и демонстрирую, что знаю, что делаю, даже когда не знаю, что я это делаю, в часы между подтыканием одеяла и – подъем‑ подъем – слегка антисептический термометр под язык из закупоренной марлей прелестной вазочки на прикроватной тумбе.

Свет на Джексона, потом на Хаусмена.

Джексон. Что же из тебя выйдет, Хаус?

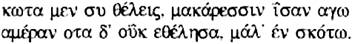

Хаусмен. [220]

Джексон. Ты же знаешь, мне они никогда не давались – все эти veni, vidi, via …

Хаусмен. Когда ты любезен, я провожу день как бог; когда ты отворачиваешь лицо, мне все темно. Я дам тебе крылья. Ты будешь песней, пропетой в вечность, пока есть земля и солнце. А спустишься в скорбный чертог Аида, никогда – пусть ты и умрешь – не утратить тебе твоей славы.

Хаусмен и Джексон погружаются в темноту. В дымке видно, как Харон перевозит Уайльда через Стикс.

Уайльд. Порочность – это миф, выдуманный одними людьми для объяснения курьезной притягательности других.

Всегда нужно быть несколько неправдоподобным.

Ничто из действительно происходящего не имеет ни малейшей важности.

АЭХ. Золотой век Оксфорда! Власяницы против эстетов; неохристиане против неоязычников, изучение классики ради утверждения прекрасного против изучения классики ради утверждения классических наук – какие страстные бури и – ох! – в каком мелком стакане! Вам нужно было прийти сюда вчера, когда я разыгрывал Аид как положено – с Фуриями, Гарпиями, Горгонами, не считая собаки. Но сейчас мне пора идти. Какое счастье обнаружить себя на этом пустом берегу, с безразличными водами у ног!

Погружается в темноту.

|

|

|

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

|